OPINI

16 Oktober 2025

19:00 WIB

Algoritma Media Sosial Dan Bias Politik Kita

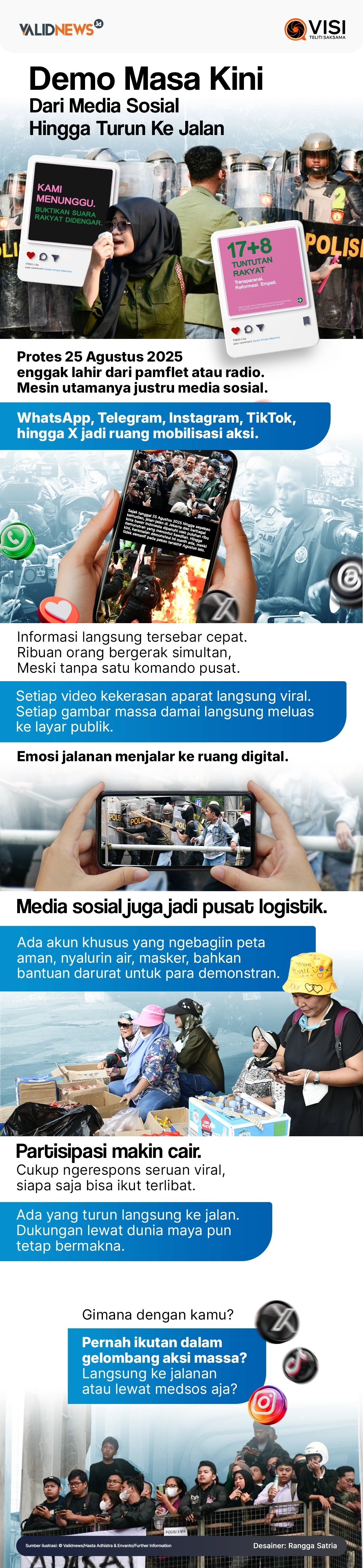

Media sosial hari ini bukan lagi sekadar ruang berbagi foto, video, atau kabar, melainkan jadi saluran aspirasi politik kita. Dari yang receh meremehkan, sampai yang marah membara.

Penulis: Cavin Manuputty

Editor: Rikando Somba

| Ilustrasi algoritma politik pada dunia media sosial yang ditunjukkan oleh beberapa ikon data dan fak ta politik. Dimodifikasi dari Shutterstock/MMD Creative. |

Media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup keseharian kita. Mau makan, foto dulu, lalu diposting di akun Instagram kita. Lagi kena macet menuju kampus atau kantor, foto lagi.

Agar lebih keren, kadang kita melengkapi dengan musik bernuansa marah atau mungkin menyayat hati, agar ada yang simpati melihat status unggahan di story aplikasi messenger whatsapp kita. Ngumpul keluarga, arisan bareng teman, atau reunian, kurang lengkap jika gak ada joget-joget dulu pakai gerakan yang lagi viral, lalu posting di akun TikTok kita.

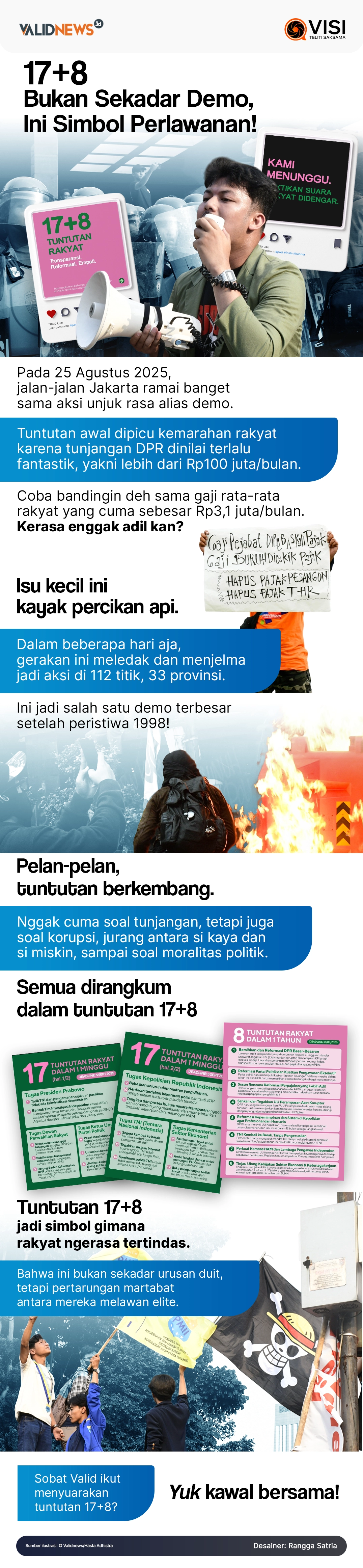

Kegiatan, kabar, dan aktivitas pribadi kita, bahkan sampai aspirasi politik saat ramai aksi 17+8 kemarin, juga pasti kita publikasikan di akun media sosial. Ini menunjukkan bahwa media sosial hari ini bukan lagi sekadar ruang berbagi foto, video, atau kabar, melainkan jadi saluran aspirasi politik kita. Dari yang receh meremehkan, sampai yang marah membara.

Pertanyaannya, apakah kita menyadari bahaya yang mengintai dari aktifnya kita bermedia sosial?

Jebakan Algoritma

Beberapa penelitian sudah menyatakan bahwa algoritma di media sosial, berperan dalam menebalkan bias dan membentuk polarisasi di masyarakat. Dalam bahasa sederhana, media sosial bisa membuat yang kanan semakin ke kanan, dan yang kiri semakin ke kiri. Contoh itu bisa kita lihat pada bias politik dan polarisasi di media sosial pada Pemilihan Umum Calon Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia.

Algoritma rekomendasi di media sosial sejatinya dirancang untuk memudahkan pengguna menemukan konten sesuai minatnya. Namun, di balik kenyamanan itu, ada konsekuensi serius: lahirnya filter bubble dan echo chamber.

Filter bubble membuat pengguna hanya melihat konten yang sejalan dengan preferensi politiknya. Sementara echo chamber memperkuat keyakinan tersebut lewat interaksi dalam kelompok yang sepemikiran. Hasilnya, masyarakat semakin terjebak dalam ruang gema digital yang seragam, tanpa terpapar pandangan alternatif.

Fenomena ini bukan hal baru. Peneliti seperti Eli Pariser (2012) dan Cass Sunstein (2018) sudah mengingatkan bahaya filter bubble dan echo chamber yang dapat merusak fondasi demokrasi. Filter bubble dan echo chamber menjadikan media sosial sebagai lahan subur untuk penyebaran propaganda yang merugikan demokrasi. Karena demokrasi hanya bisa berkembang ketika ruang berpendapat di publik bebas -atau setidaknya minim- disrupsi, intervensi, atau bahkan represi.

Masalahnya, di Pilpres 2024, kondisi ruang berpendapat di publik atau media sosial kita, banyak terdapat disrupsi, intervensi, dan juga represi. Analisis Drone Emprit (2019), misalnya, memperlihatkan perang tagar antara pendukung kandidat, dari #PrabowoTakutTesNgaji vs #JKWTakutPaparkanVisiMisi di 2019, hingga klaster-klaster eksklusif pendukung Anies, Prabowo, dan Ganjar pada debat 2024. Hasilnya jelas: masing-masing kubu hanya berinteraksi di lingkaran sendiri, narasi politik dipenuhi serangan, dan ruang dialog antar pendukung nyaris tidak ada.

Mengacu pada teknik-teknik propaganda yang diklasifikasikan oleh Institute for Propaganda Analysis (1939), ada berbagai teknik propaganda yang kerap muncul di media sosial kita pada, mulai dari name calling yakni melabeli lawan dengan stigma buruk, glittering generalities yang membungkus janji dengan kata-kata indah, hingga bandwagon yang mengajak publik ikut arus mayoritas.

Di media sosial, teknik-teknik ini menyebar lebih cepat karena sifat platform yang interaktif dan murah. Dampaknya bukan hanya memperkuat polarisasi, tetapi juga melahirkan grey propaganda, yaitu informasi yang sumber dan kebenarannya meragukan, namun tetap dipercaya dan dibagikan secara masif.

Jika tidak diantisipasi, kombinasi algoritma, perilaku pengguna, dan propaganda ini berpotensi melahirkan algorithmic enclaves: kantung digital yang semakin membuat pihak terpapar menjadi menutup diri, menciptakan “kita vs mereka”, hingga memupuk tribal nationalism. Ini jelas bukan hanya ancaman bagi kualitas demokrasi, tapi juga potensi konflik sosial di dunia nyata.

Konteks terkini di Indonesia memberi bukti nyata. Misalnya, menjelang Pilkada Jakarta 2024 dan pasca-Pilpres, media sosial dipenuhi narasi soal isu SARA dan fitnah terhadap kandidat tertentu.

Sebuah hoaks yang sempat viral adalah tudingan bahwa salah satu calon kepala daerah “didukung kelompok terlarang” atau “anti-Islam”. Narasi semacam ini, meski tidak jelas sumbernya, menyebar cepat lewat grup WhatsApp, Twitter, hingga TikTok. Dampaknya bukan hanya memperkeruh debat politik, tetapi juga memperkuat rasa curiga antarwarga. Kasus lain adalah propaganda tentang bantuan sosial yang dipolitisasi di TikTok, dengan framing bahwa program tertentu hanya milik satu kandidat. Padahal faktanya lebih kompleks.

Apa pelajaran penting dari rangkaian peristiwa viral itu dan tanggapan publik terhadapnya? Demokrasi digital ternyata membawa paradoks. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi publik. Namun di sisi lain, ia memperbesar peluang manipulasi opini dan menyuburkan propaganda.

Dari fenomena ini, selayaknya lah literasi digital, regulasi transparansi algoritma, dan mekanisme fact-checking perlu diperkuat. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam perang tagar, saling curiga, dan lupa bahwa demokrasi sejatinya tentang dialog lintas perbedaan.

* Cavin Manuputty adalah analis di Drone Emprit, Alumni Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

Referensi:

- Fahmi, I. (2019, January 11). Analisis Cyber Troops: Jokowi vs Prabowo. (Drone Emprit) Retrieved May 2025, from Drone Emprit Pers: http://pers.droneemprit.id.

- Lee, A. M., & Lee, E. B. (1939). The Fine Art of Propaganda: A Study of Father Coughlin's Speeches. New York: Brace and Co.

- Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. New York: Penguin Press.

- Sunstein, C. R. (2018). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press.