OPINI

30 September 2025

17:00 WIB

Menakar Relevansi Nature-Based Solution Sebagai Solusi Perubahan Iklim

Nature-based Solution kini digadang jadi solusi mengatasi masalah akibat perubahan iklim dan meraih ketahanan pangan. Relevankah ini diterapkan di Indonesia?

Penulis: E Pantja Pramudya

Editor: Rikando Somba

Ilustrasi bangunan gedung dengan beberapa tanaman hijau, aplikasi konsep natural-based solutions. Shutterstock/artem evdokimov.

Berbicara tentang ancaman perubahan iklim, Indonesia merupakan negara yang rentan terdanmpak. Ini tak lain karena letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah antar benua besar, dan menjadi negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 81.000 kilometer garis pantai. Profil risiko iklim Indonesia, seperti dilansir oleh Bank Dunia pada tahun 2025, rentan terhadap berbagai ancaman dan kerusakan yang terjadi.

Disebutkan, peningkatan suhu permukaan laut akan memicu kerusakan ekosistem terumbu karang dan laut yang kemudian membawa konsekuensi pada biota laut. Permukaan laut belakangan sudah naik sebanyak 13 sentimeter diukur dari tahun 1993, dan diperkirakan meningkat 22 sentimeter pada tahun 2050 dan 0,90 sentimeter pada tahun 2100.

Baik peningkatan suhu permukaan laut dan kenaikan permukaan laut secara langsung mengancam kehidupan desa-desa yang ada di pesisir beserta masyarakatnya. Salah satu contoh ialah yang terjadi di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung timur, Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, di wilayah ini terjadi pembabatan mangrove seluas 110 hektar oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Pembabatan mangrove ini berdampak signifikan pada penghasilan masyarakat nelayan serta mengakibatkan makin parahnya abrasi dan air pasang yang membanjiri kawasan pemukiman dan jalan desa. Masyarakat sendiri terkesan kurang mempunyai kepedulian terhadap ekosistem mangrove, baik sebelum ekosistem tersebut rusak maupun sekarang. Masyarakat lebih memperhatikan kerepotan baru dengan abrasi dan peningkatan permukaan air laut. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan menanam mangrove, tapi kebanyakan mangrove yang ditanam tidak bertahan lama.

Sebetulnya, cerita ini cukup ironis bila dipandang dari dua hal. Pertama, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 memperoleh Ramsars Award dalam melindungi ekosistem rentan, termasuk kawasan mangrove. Selain itu, sebenarnya Asia Tenggara mempunyai sejarah yang panjang dalam menanam dan memelihara mangrove.

Kairo dkk (2001) mencatat bahwa sejarah terpanjang dalam pengelolaan mangrove untuk digunakan sebagai kayu, telah tercatat di daerah Sundarbans (antara India dan Bangladesh) di mana kawasan mangrove sudah dikelola sejak tahun 1769. Contoh yang lain bisa diambil juga dari daerah Matang di Malaysia yang mencatat pengelolaan kawasan mangrove seluas 40.000 hektar untuk kayu bakar sejak tahun 1902.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat dari hal ini adalah tersedianya mata pencaharian dari produksi kayu, serta perlindungan terhadap abrasi, tersedianya area perkembangbiakan ikan, serta produksi kayu bakar, arang dan bahan bakar. Namun demikian, upaya mengelola dan menjaga mangrove pun tidak selalu berhasil. Dalam mengelola kawasan mangrove ini, berbagai aspek diperhatikan seperti kestabilan tanah dan genangan air, kadar garam dan air tawar, serta hantaman dari dan gelombang.

Nature-based Solution (NbS)

Kini, menghadapi potensi bencana ekologis seperti ini, saran yang mengemuka ialah memanfaatkan solusi berbasis alam atau nature-based solution (NbS). Meskipun sampai hari ini belum ada definisi tunggal mengenai NbS, kebanyakan definisi diambil dari definisi NbS yang dirumuskan IUCN (International Union for Conservation of Nature) (Stewart, 2021).

Menurut IUCN, NbS ialah aksi untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan dan merestorasi secara alami ataupun melalui modifikasi ekosistem untuk memberikan solusi permasalahan masyarakat yang timbul dar perubahan iklim, permasalahan ketahanan pangan maupun bencana alam. Solusi ini diharapkan efektif dan adaptif dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kesejahteraan manusia dan manfaat dari keanekaragaman hayati.

NbS mengubah paradigma bahwa permasalahan-permasalahan sosial seperti terkait bencana dan pangan yang biasanya diselesaikan dengan menggunakan konstruksi beton, mesin-mesin dan senyawa-senyawa kimia. Sejalan dengan perjalanan waktu, mulai disadari pendekatan yang mengandalkan teknologi seperti ini selain akhirnya mahal juga membawa dampak terhadap ekosistem dan mata pencaharian masyarakat.

Para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas, juga beragam pemerintahan kemudian mulai menyadari untuk bekerja bersama alam karena disadari bahwa alam mempunyai beragam potensi untuk memecahkan berbagai masalah, terutama dalam menghadap perubahan iklim. Kombinasi dari solusi yang sifatnya hijau (misalnya lahan basah, terumbu karang dan hutan mangrove.red) dan abu-abu (misalnya tanggul atau seawall.red) diharapkan mengurangi biaya konstruksi sambil memulihkan habitat, meningkatkan kualitas air, menciptakan tempat rekreasi atau meningkatkan resiliensi terhadap bencana alam.

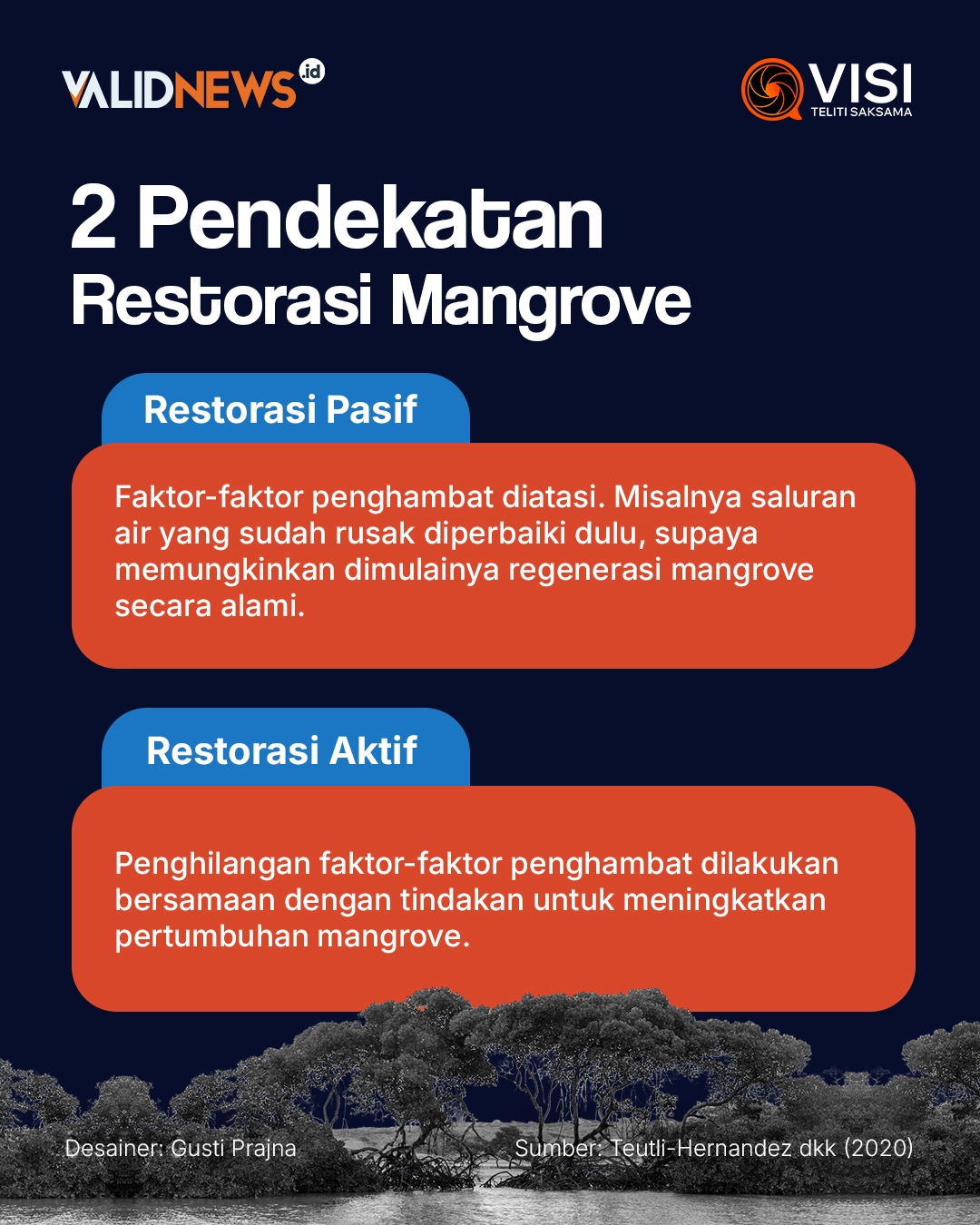

Dalam mengelola dan memelihara mangrove, restorasi ekosistem merupakan tindakan yang sangat perlu. Teutli-Hernandez dkk (2020) mencatat dua pendekatan dalam restorasi mangrove, yaitu restorasi pasif dan restorasi aktif.

Dalam restorasi pasif, faktor-faktor penghambat, misalnya saluran air yang sudah rusak, diperbaiki dulu sehingga memungkinkan mulainya regenerasi mangrove secara alami. Sementara itu, untuk restorasi aktif, faktor-faktor penghambat dihilangkan dilakukan bursamaan dengan tindakan untuk meningkatkan pertumbuhan mangrove.

Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat menjamin diperhatikannya faktor-faktor teknis yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan restorasi.

Catatan yang diberikan terhadap NbS, termasuk restorasi mangrove, ialah pendekatan yang apolitis (Cousins, 2021). Para peneliti NbS lebih sibuk untuk mengidentifikasi berbagai konsep dari infrastruktur hijau (untuk landscape) dan biru (untuk seascape), namun teratas dalam mengurai relasi kuasa dan kesenjangan dalam masyarakat yang ada. Padahal, kemampuan NbS dalam menyelesaikan masalah tetap tergantung pada bagaimana praktik-praktik sosial mempengaruhi produksi dan distribusi dari manfaat jasa lingkungan kawasan mangrove.

Sebaliknya, dalam situasi apolitis, alih-alih upaya restorasi ekosistem mangrove membuka peluang penindasan baru yang merugikan masyarakat dan menambah ketimpangan sosial (Rees dan Doyon, 2023).

Perhatian lain ialah orang sering lupa bahwa NbS berkembang baik dalam lingkup yang terbatas. Pendekatan pada skala lebih besar memerlukan perspektif jangka panjang dalam memahami evolusi ekosistem dan berbagai manfaatnya, di mana manfaat ini mencakup berbagai aspek seperti pengendalian polusi perairan, penanggulangan dan pencegahan bencana, restorasi lahan basah dan kawasan pesisir (Calliari dkk, 2019).

Beragamnya bidang yang harus diperhitungkan memunculkan syarat, bahwa aspek-aspek ini memerlukan perencanaan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Merestorasi Mangrove melalui NbS di Desa Sungai Sayang

Mengacu pada berbagai pembahasan di atas, NbS mungkin saja digunakan sebagai pendekatan untuk melakukan restorasi ekosistem di Desa Sungai Sayang. Namun, beragam upaya restorasi yang sudah dilakukan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan NbS, yaitu pemahaman manfaat dari NbS, identifikasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan mangrove secara alami, memahami relasi kuasa dan kesenjangan dalam masyarakat, pemanfaatan manfaat jasa lingkungan ke depannya, serta manajemen kolaboratif dan adaptif dengan memperhatikan berbagai aspek terkait.

Terkait kesenjangan masyarakat ini, penting untuk menghadirkan diskursus tentang mangrove dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak kalah penting juga untuk menjamin pemahaman pada arah yang sama untuk tindakan restorasi mangrove dari berbagai tingkatan pemerintah. Ini harus dilakukan bukan seperti sekarang, di mana penanaman dilakukan tanpa memperhatikan kondisi hantaman gelombang tanpa memikirkan pentingnya pemecah gelombang.

Keberhasilan aksi-aksi kecil di tingkat lokal, seperti di Desa Sungai Sayang mempunyai kontribusi sendiri dengan posisi dan potensi strategis Indonesia terkait dengan ekosistem mangrove. Perhatian akan pendekatan multidimensi dalam restorasi mangrove niscaya bisa membantu merealisasikan perkiraan dari penelitian McKinsey Indonesia yang mengidentifikasi potensi NbS di Indonesia yang mencapai 1,5 gigaton CO2eq per tahun, yang setara dengan Rp. 112,5 triliun (US$ 7,1 miliar).

*) Penulis adalah Dosen Tidak Tetap di Universitas Prasetya Mulya, Peneliti Institut Riset Sosial dan Ekonomi (Inrise), dan Peneliti Percepatan Sertifikasi Kebun Sawit Rakyat di Riau dan Kalimantan Barat

Tulisan ini merupakan tulisan pertama dari tiga rangkaian tulisan mengenai upaya penerapan nature-based solution untuk mengatasi bencana ekologis yang terjadi di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa yang terletak terpencil itu menghadapi bencana ekologis yang diperparah oleh perubahan iklim. Sebagai luaran dari kegiatan penelitian nature-based solution yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia – UGM dengan dukungan FINCAPES.

Referensi:

- Calliari, Elisa, Andrea Staccione, and Jaroslav Mysiak. 2019. “An Assessment Framework for Climate-Proof Nature-Based Solutions.” Science of The Total Environment 656 (March): 691–700.

- Cousins, Joshua J. 2021. “Justice in Nature-Based Solutions: Research and Pathways.” Ecological Economics 180 (February): 106874.

- Kairo, J.G., F. Dahdouh-Guebas, J. Bosire, and N. Koedam. 2001. “Restoration and Management of Mangrove Systems — a Lesson for and from the East African Region.” South African Journal of Botany 67 (3): 383–89

- Maginnis, Stewart. 2021. “Concept and Science of Nature-Based Solutions: Unlocking Its Potential to Address Climate Change.” UNFCCC Standing Committee on Finance Forum on Financing Nature-based Solutions, October 15.

- Rees, Anwen, and Andréanne Doyon. 2023. “Unsettling NbS: A Pathway towards Shifting Colonial Power Relations in Nature-Based Solutions Research and Practice.” PLOS Climate 2 (11): e0000307..

- Teutli-Hernández C, J.A, D.J. Herrera-Silveira, R. Cisneros-de la Cruz, and Román-Cuesta. 2020. Mangrove Ecological Restoration Guide: Lessons Learned. Mainstreaming Wetlands into the Climate Agenda: A Multilevel Approach. Center for International Forestry Research (CIFOR).

- Vishal Agarwal, Ashwin Balasubramanian, Fadhila Discha, and Khoon Tee Tan. 2024. “Indonesia’s Green Powerhouse Promise: Ten Bold Moves.” April 22.

- World Bank Group and Asian Development Bank. 2021. Climate Risk Country Profile. World Bank, Washington, DC and Asian Development Bank, Manila.