OPINI

28 Agustus 2024

18:15 WIB

Kesenjangan Politik Lokal Indonesia

Perubahan perundangan dan pencalonan kepala daerah melalui jalur independen ternyata tidak mengurangi kesenjangan politik di Indonesia.

Penulis: Nugroho Pratomo

Editor: Rikando Somba

Pramono Anung dan Rano Karno memberikan keterangan saat konferensi pers usai mendaftar sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024, di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). Antar Foto/Fauzan

Setelah sempat dihebohkan dengan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang diadakan di IKN untuk pertama kalinya, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan hingga berakhir pada demo di depan gedung DPR pada tanggal 22 Agustus 2024. Kehebohan tersebut dimulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

Namun dalam perkembangannya, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam pembahasan revisi UU Pilkada. Salah satu yang disepakati, yaitu Pasal 40 terkait persyaratan calon untuk maju di Pilkada, khususnya ambang batas pencalonan dimana Pasal 40 di ayat 1 soal syarat batas kursi yang tadinya diubah oleh putusan MK dikembalikan lagi oleh Baleg. Jadi, partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi ambang batas 20%.

Baca: DIM Revisi UU Berbeda Dengan Putusan MK

Selain itu Badan Legislasi (Baleg) DPR memilih syarat batas usia calon kepala daerah dalam Revisi UU Pilkada seperti putusan uji materi Peraturan KPU. Yakni, minimal 30 tahun untuk calon kepala daerah provinsi dan 25 tahun untuk kepala daerah kabupaten/kotamadya, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Hal ini disepakati dengan mengacu pada putusan MA yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam putusanya telah memutuskan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh KPU. Putusan soal batas usia calon diputuskan MK dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Baca: Revisi UU Pilkada DPR Pilih Putusan MA Abaikan MK

Politik jalur independen

Meskipun pada akhirnya hal tersebut dibatalkan, sejatinya adalah menarik untuk mencermati dinamika politik tingkat daerah atau politik lokal.

Isu ini memang merupakan hal yang menarik semenjak awal diberlakukannya otonomi daerah dan diikuti oleh proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebagaimana kita ketahui, semenjak diberlakukannya kedua hal tersebut, berbagai “percobaan” demokrasi telah dilakukan untuk mendorong tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal. Termasuk salah satunya adalah pencalonan melalui jalur independen.

Ide untuk mengadakan pencalonan kepala daerah jalur independen ini memang tidak terlepas dari adanya kekecewaan atas berbagai praktik politik uang dalam setiap proses pencalonan kepala daerah. Dimulai dari adanya mahar untuk menembus partai politik pengusung hingga pemberian uang pada hari proses pencoblosan. Dengan kata lain, politik uang yang sebelumnya diharapkan dapat diminimalkan dari proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh para anggota legislatif daerah, justru pada kenyataannya semakin meluas.

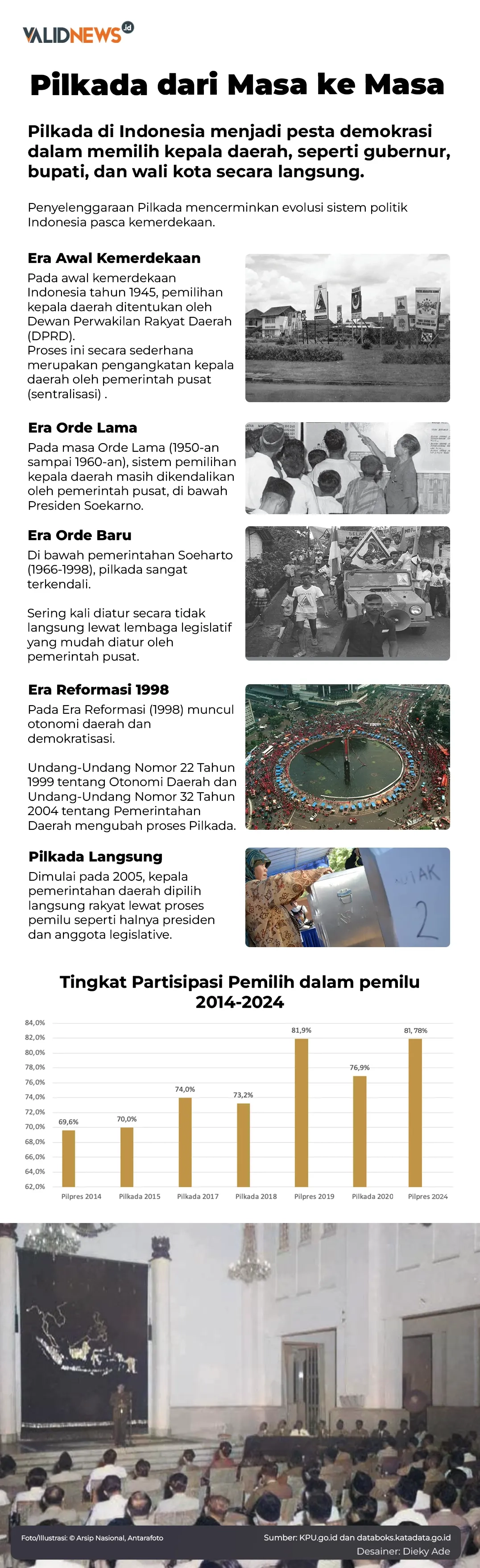

Telah banyak disadari, bahwa semenjak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, demokrasi di Indonesia khususnya di tingkat lokal telah mengalami perubahan yang sangat besar. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Perubahan perdana ini dimulai pada Juni tahun 2005. Ketika itu terdapat 7 Provinsi dan 155 daerah kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerahnya secara langsung (Pratikno, 2007).

Namun pada kenyataannya, sudah semenjak pada tahun-tahun awal (2005-2006) implementasi perubahan ini justru banyak menimbulkan banyak kekecewaan. Besarnya peran para elit parpol dan para “sponsor politik” yang mampu mengendalikan seluruh proses elektoral, termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas selaku pemilih, telah mematahkan harapan pendalaman demokrasi di tingkat lokal.

Jika kembali menelisik kepada perjalanan sejarahnya, pada draf revisi UU No. 22 Tahun 1999 versi tanggal 23 April 2003 yang diajukan oleh Departemen Dalam Negeri telah disebutkan bahwa selain oleh parpol atau gabungan partai politik, pasangan kandidat yang memperoleh dukungan minimal 1% dari total suara pemilih di daerah tersebut, yang dapat diusulkan oleh kandidat itu sendiri atau organisasi sosial atau profesional yang dikenal oleh hukum (Pratikno, 2007). Sayangnya usulan ini ditolak oleh DPR. Akibatnya kandidat calon kepala daerah hanya dapat diajukan oleh satu atau gabungan partai politik.

Dalam perjalanannya, berbagai kekecewaan atas pencalonan para calon kepala daerah melalui instrumen partai politik ternyata kian marak.

Karenanya mulai Pilkada 2015, keberadaan calon kepala daerah dari jalur independen mulai diperkenalkan kepada para pemilih. Hal ini terjadi seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang sekaligus merupakan kelanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang memutuskan bahwa Calon kepala daerah perseorangan atau independen dapat menjadi peserta Pemilukada (Perdana & Maggalatung, 2019).

Kesenjangan Politik

Mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat bahwa terdapat 289 pasangan calon kepala daerah yang melalui jalur independen selama proses Pilkada di tahun 2015, 2017 dan 2018. Jumlah tersebut merupakan seperlima atau 17,52% dari total 1650 kandidat kepala daerah (Dinarto & Ng, 2021).

Lebih lanjut lagi, berdasarkan studi tersebut juga terlihat bahwa pencalonan kepala daerah melalui jalur independen ternyata tidak mengurangi kesenjangan politik di Indonesia. Sebaliknya, pencalonan melalui jalur independen ini hanya menjadi “jalur alternatif” bagi para bakal calon yang tidak mau terikat dengan berbagai “kerumitan” internal partai politik. Kondisi ini mengakibatkan para calon kepala daerah dari jalur independen terlihat tidak berbeda dengan para calon yang maju melalui jalur partai politik. Karenanya, para calon ini seringkali diistilah kan sebagai calon independen partisan (Dinarto & Ng, 2021). Kecurangan mendapatkan 'tiket' independen juga menyeruak di beragam daerah dan media massa.

Hasil studi seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Harus disadari, hanya calon dari kelompok yang memiliki modal sosial serta ekonomi yang berpotensi lebih mudah untuk maju sebagai calon independen. Begitu pula dengan tingkat pengenalan para calon independen partisan oleh para pemilih, relatif jauh lebih luas dibandingkan memunculkan orang yang “benar-benar baru” dan “bersih politik”. Lebih lanjut lagi, setidaknya ada 2 kelompok besar para calon kepala daerah dari jalur independen ini yang disampaikan dari studi ini.

Pertama ialah ada kelompok atau golongan calon independen yang tidak dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai orang dalam maupun orang luar politik. Para calon independen ini pada umumnya memiliki pengalaman dalam pemerintahan atau organisasi lainnya. Posisi atau status ini yang memberi mereka modal sosial, ekonomi dan pengenalan personal yang kuat. Pada saat yang sama, mereka memilih untuk menghindari pencalonan melalui partai karena ingin tetap tidak terikat dengan partai politik. Kelompok atau golongan kandidat ini sebagai calon independen non-partisan (Dinarto & Ng, 2021).

Dalam banyak daerah, kelompok ini relatif jumlahnya cukup banyak. Banyak para calon jalur independen yang memiliki latar belakang mantan pejabat atau ketua umum organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, yang secara struktur organisasi tidak berafiliasi langsung dengan partai politik. Dalam praktiknya, mereka berani mengklaim dirinya sebagai calon independen dan tetap memiliki peluang dikenal dan dipilih.

Instrumen Pencalonan

Kelompok kedua adalah minoritas kelompok kecil orang luar politik yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan atau hubungan partai. Mereka pada umumnya adalah pengusaha atau aktivis skala kecil, dan menghadapi hambatan struktural yang serius dalam persaingan elektoral. Dimana oleh penelitian ini disebut sebagai kandidat independen yang tidak diunggulkan (Dinarto & Ng, 2021).

Kemudian, jika kita mencermati berbagai hasil pilkada dan pemilu legislatif, akan terlihat bahwa sebenarnya tidak semua ada korelasi antara kemenangan pemilu sebuah partai di suatu daerah dengan kemenangan atau kekalahan seorang kandidat yang diusung oleh partai politik tersebut. Pada dasarnya hal tersebut adalah bukan sesuatu yang mengherankan.

Faktanya, partai politik di Indonesia saat ini telah gagal menjalankan keempat fungsi dasarnya. Kalaupun ada, itu pun hanya terbatas pada proses rekrutmen. Sehingga pada akhirnya partai politik dalam pilkada tidak lebih dari sekedar instrumen pencalonan demi terpenuhinya prasyarat pencalonan.

Kondisi politik lokal inilah yang secara ekosistem politik membuka peluang bagi para calon independen. Meski tidak merepresentasikan kekuatan partai-partai politik di daerah-daerah tersebut, keberadaan para calon independen pada dasarnya adalah salah satu bentuk “pemberontakan” atas kegagalan partai politik dalam menciptakan kader murni dari proses rekrutmen yang berjalan mulai dari akar rumput hingga menjadi bakal calon kepala daerah yang benar-benar memahami dan memiliki visi atas berbagai kebutuhan di daerah masing-masing.

Kembali kepada hasil studi yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal tersebut di atas, kesenjangan politik dalam demokrasi politik lokal Indonesia, sebenarnya juga tidak berhenti pada proses pencalonan hingga ditetapkannya pasangan calon menjadi kepala daerah. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana visi-misi ataupun janji kampanye, menjadi kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Inilah yang sebenarnya menjadi substansi utama yang diharapkan muncul dari adanya calon kepala daerah dari jalur independen.

Sayangnya, hal ini juga bukan sesuatu yang mudah. Masih besarnya ego sektoral, koordinasi dengan pemerintah pusat, serta membangun sistem dan budaya kerja birokrasi daerah yang bersih dan kapabel di masing-masing bidang tugasnya, melakukan negosiasi politik dengan legislatif daerah, bagaimanapun juga membutuhkan kemampuan pengelolaan organisasi dengan tidak melanggar berbagai berbagi aturan atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pula mengapa calon independen lebih banyak yang berasal dari latar belakang mantan pejabat di pemerintahan memiliki “keunggulan” dibanding para kandidat yang tergolong pada kelompok kedua.

Karenanya pula, tidak terlalu mengherankan apabila setidaknya dalam beberapa pilkada ke depan, kesenjangan politik tidak akan serta merta hilang dari praktik politik tingkat lokal di Indonesia. Hari-hari kita ke depan, masih akan melihat hal ini. Kesenjangan politik dalam berbagai hal, masih jadi realita yang belum bisa terentaskan.

Referensi:

Dinarto, D., & Ng, J. (2021). Characterising Independent Candidates in Indonesian Local Politics. ournal of Current Southeast Asian Affairs, 40(2).

Perdana, R. A., & Maggalatung, A. S. (2019). Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada di Indonesia. Staatrecht Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1).

Pratikno. (2007, Maret). Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(3), 415-438.