OPINI

27 Desember 2024

15:00 WIB

Harapan Ketahanan Pangan Vs. Ancaman Lingkungan

Program food estate sengaja dirancang untuk menjaga ketahanan pangan. Tantangan besar, seperti deforestasi, keterasingan petani, dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai, justru menghambat prosesnya.

Penulis: Devi Rahmawati

Editor: Devi Rahmawati

Pekerja menggunakan traktor saat mengolah tanah untuk tanaman singkong di areal lumbung pangan nasio nal 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu (6/3/2021). ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Ketahanan pangan adalah salah satu pilar utama pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 277 juta jiwa, kebutuhan pangan Indonesia sangat besar dan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Meski memiliki sektor agraris yang potensial, hasil produksinya belum dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Terbukti, Indonesia tetap dilanda krisis pangan yang berkepanjangan.

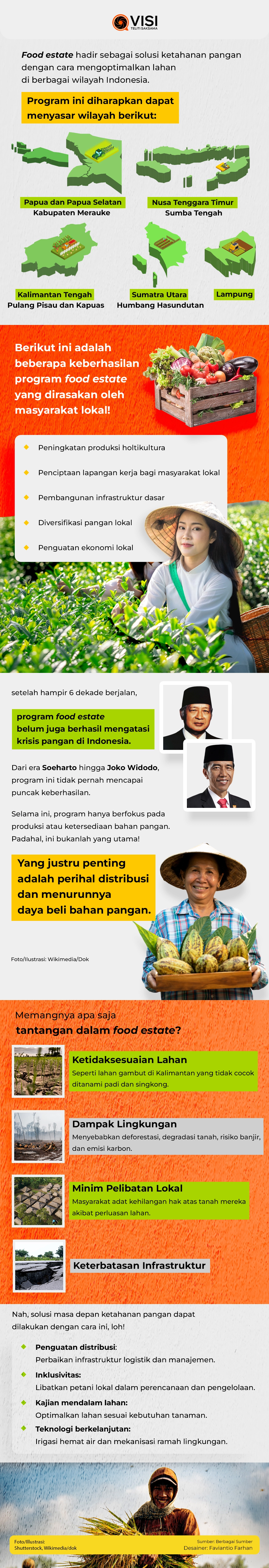

Salah satu strategi pemerintah untuk menangani krisis pangan di Indonesia melalui program food estate atau lumbung pangan. Sejak 1966, food estate digagas untuk memproduksi bahan pangan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia.

Hampir 6 dekade berjalan, program food estate tetap belum optimal mengatasi krisis pangan. Tiap berganti rezim, program ini tetap dijalankan oleh presiden terpilih, namun hasilnya tetap gagal. Kegagalan ini berakar dari perencanaan dan implementasi pelaksanaan di lapangan.

Krisis pangan di Indonesia didukung oleh laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga di kawasan Asia Tenggara sebagai negara dengan tingkat kelaparan yang tinggi. Kondisi ini didukung indeks kelaparan global, yang menunjukkan Indonesia mendapatkan nilai 16,9. Meski berada jauh di bawah Timor Leste dan Laos, Indonesia tetap berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Cita-Cita Besar di Lahan Marginal

Program food estate adalah inisiatif pemerintah untuk menciptakan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dengan teknologi modern dan sistem distribusi yang efisien. Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas pangan utama, seperti padi, jagung, dan singkong, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Indonesia memiliki potensi lahan yang luas untuk pertanian, termasuk lahan-lahan tidur atau marginal yang selama ini kurang produktif. Melalui program food estate, potensi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pangan secara signifikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah penerapan teknologi modern, seperti, irigasi presisi, mekanisasi, dan penggunaan varietas benih unggul yang memungkinkan peningkatan hasil panen dengan efisiensi tinggi.

Program food estate tidak hanya fokus pada satu jenis tanaman, tetapi juga mendorong diversifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor pangan tertentu. Program ini juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil. Hal ini menjadikan food estate sebagai salah satu solusi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Program food estate di Indonesia difokuskan pada beberapa wilayah dengan karakteristik lahan yang dianggap cocok untuk pengembangan kawasan pertanian skala besar. Salah satu wilayah utama adalah Kalimantan Tengah, mencakup Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Wilayah ini memiliki lahan gambut yang sebelumnya digunakan untuk proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada era 1990-an. Komoditas utama yang ditargetkan di wilayah ini adalah padi dan singkong. Namun, pengelolaan lahan gambut memerlukan perhatian khusus karena risiko kerusakan lingkungan dan emisi karbon yang tinggi jika dikelola secara tidak tepat.

Wilayah Sumatra Utara berfokus di Kabupaten Humbang Hasundutan. Wilayah ini berada di dataran tinggi yang potensial untuk pengembangan hortikultura, seperti kentang, bawang merah, bawang putih, dan sayuran lainnya. Meski memiliki potensi besar, infrastruktur seperti jalan dan irigasi masih menjadi tantangan utama di daerah ini.

Papua dan Papua Selatan juga menjadi prioritas, khususnya di Kabupaten Merauke yang memiliki banyak lahan kering. Sebelumnya, Merauke telah direncanakan untuk program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Proyek MIFEE merupakan program percepatan pembangunan di Papua untuk mengejar ketertinggalan. Proses pembukaan lahan di wilayah ini menghadapi kisruh lingkungan, seperti deforestasi dan konflik lahan dengan masyarakat adat.

Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Sumba Tengah juga menjadi lokasi food estate. Wilayah ini memiliki karakteristik lahan kering dengan curah hujan rendah, sehingga tanaman seperti jagung, sorgum, dan padi menjadi prioritas. Tantangan utama di NTT adalah keterbatasan sumber air, sehingga memerlukan teknologi irigasi yang inovatif.

Di Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong menjadi fokus untuk pengembangan tanaman pangan, seperti jagung dan hortikultura. Sayangnya, wilayah ini masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas.

Terakhir, wilayah Lampung meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan juga termasuk dalam prioritas program food estate. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penyangga pangan di Pulau Sumatera. Komoditas seperti singkong, jagung, dan padi menjadi fokus pengembangan di wilayah ini. Walaupun berpotensi tinggi, pengelolaan lahan secara berkelanjutan masih menjadi tantangan.

Berbagai wilayah yang dicanangkan sebagai pusat food estate memiliki potensi dan hambatan ikonik. Yang paling utama, hambatan dari tiap wilayah perlu dipetakan, serta dikaji lebih dahulu sebelum proses penanaman untuk menecegah diskrepansi tanaman dengan unsur hara tanah.

Keberhasilan Food Estate

Program food estate di Indonesia telah dijalankan sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Program ini tentu memetik hasil yang baik, walaupun belum signifikan.

Salah satu keberhasilan yang dicapai adalah peningkatan produksi pangan lokal. Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatera Utara, program food estate berhasil meningkatkan hasil panen kentang dan sayuran lainnya. Peningkatan hasil panen ini berkontribusi terhadap pasokan pangan lokal dan mendukung diversifikasi komoditas pertanian.

Selain itu, program food estate juga berhasil memberdayakan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan pertanian, terutama dalam aktivitas penanaman, panen, dan distribusi hasil pertanian. Hal ini memberikan dampak ekonomi positif, khususnya di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya memiliki sedikit peluang kerja.

Pengembangan infrastruktur awal juga merupakan aspek yang menunjukkan kemajuan. Di sejumlah lokasi, seperti Kalimantan Tengah dan Sumba, pembangunan infrastruktur pendukung seperti, jalan dan saluran irigasi mulai dilakukan. Meskipun infrastruktur belum sepenuhnya memadai, hal ini menjadi langkah awal yang penting untuk mendukung sistem pertanian yang lebih terintegrasi.

Keterasingan Petani

Food estate yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan, sering kali hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah saja. Petani-garda pertama di sektor pertanian justru sering diabaikan pendapatnya. Padahal, petani memiliki banyak kekhawatiran terhadap program ini.

Konsep food estate memang bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Ditunjang oleh fasilitas yang lebih modern, akses ke teknologi baru, dan dukungan dari pemerintah atau pihak swasta diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bertani.

Jika tujuan dan janji food estate terdengar positif, kenyataan yang dirasakan oleh petani tidak demikian.

Food estate sering melibatkan perubahan besar dalam penggunaan lahan. Bagi petani yang bergantung pada tanah adat atau sistem pertanian tradisional, mereka merasa kehilangan hak atas tanah mereka ketika kawasan mereka dijadikan kawasan food estate. Meskipun pemerintah sering kali menjanjikan kompensasi atau redistribusi lahan, proses ini terkadang tidak transparan atau tidak adil, lalu meninggalkan banyak petani dengan sedikit atau tanpa akses terhadap tanah yang mereka kelola sebelumnya.

Dalam banyak kasus, petani kecil yang tidak memiliki hak atas tanah atau hanya menggarap tanah secara tradisional, tidak mendapatkan kepastian mengenai status lahan yang mereka kerjakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian mereka.

Meskipun food estate dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dalam praktiknya justru memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial. Perusahaan besar yang terlibat dalam program ini mungkin mendapatkan keuntungan besar dari peningkatan produktivitas dan akses ke pasar global. Namun, petani kecil sering kali hanya menjadi pekerja musiman atau buruh dengan upah yang rendah, tanpa mendapatkan keuntungan signifikan dari peningkatan produksi.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dari kasus Kalimantan Tengah, di mana proyek food estate memanfaatkan lahan untuk budidaya sawah besar-besaran. Petani kecil yang sebelumnya mengelola lahan dengan cara tradisional sering kali harus bekerja untuk perusahaan-perusahaan besar yang mengelola food estate tersebut, tanpa mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan hasil pertanian.

Selain itu, kekhawatiran utama petani terhadap program food estate adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Program ini sering kali dikelola oleh pemerintah pusat atau perusahaan besar, dengan sedikit campur tangan petani lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Padahal, petani memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga terkait dengan kondisi tanah, iklim, dan cara-cara bertani yang lebih berkelanjutan.

Oleh karena itu, program ini sering kali gagal karena kurang memanfaatkan pengetahuan lokal yang melekat pada komunitas petani. Tindakan ini sebenarnya dapat mengurangi efektivitas program dalam jangka panjang karena mengabaikan potensi lokal seperti, petani.

Perubahan dalam sistem pertanian yang dibawa oleh food estate, seperti penggunaan teknologi yang tinggi dan pola tanam yang lebih terstruktur, bisa terasa asing dan sulit diterima oleh petani yang sudah terbiasa dengan cara tradisional. Meskipun demikian, banyak petani yang optimis bahwa food estate, jika dikelola dengan baik dan melibatkan mereka dalam perencanaan serta pelaksanaan. Pada intinya, petani ingin manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan mereka, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Babak Baru Kerusakan Ekosistem

Sebenarnya, food estate bukanlah Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Permasalahan utama yang saat ini terjadi adalah distribusi hasil produksi. Infrastruktur pertanian yang buruk, biaya logistik yang mahal, dan manajemen barang yang buruk adalah penyebab lemahnya distribusi di Indonesia.

Tidak hanya distribusi, daya beli masyarakat terhadap produk pangan juga mulai melemah. Kondisi ini diperparah oleh tingginya harga pangan, sehingga mempertajam turunnya daya beli masyarakat.

Tetapi, program food estate hanya berfokus pada ketersediaan bahan pangan, dan tidak melihat kemungkinan lainnya. Dengan begitu, program ini cenderung gagal dalam implementasi dan disebabkan oleh berbagai hal kompleks.

Salah satu masalah utama gagalnya food estate adalah kesesuaian lahan yang buruk. Beberapa kawasan yang dipilih seperti, lahan gambut di Kalimantan Tengah, ternyata kurang cocok untuk tanaman seperti padi dan singkong. Tanaman yang ditanam sering kali tidak tumbuh optimal, bahkan mengalami kegagalan panen. Hal ini menunjukkan kurangnya kajian mendalam terkait kesesuaian lahan sebelum pelaksanaan program yang berakibat pada rendahnya hasil yang diperoleh.

Inisiatif food estate sering kali melibatkan pembukaan lahan secara masif yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Salah satu dampak utama adalah deforestasi, di mana hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan habitat bagi keanekaragaman hayati diubah menjadi lahan pertanian. Hal ini berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat perubahan iklim.

Selain itu, pembukaan lahan besar-besaran sering kali mengakibatkan degradasi tanah, seperti hilangnya kesuburan tanah akibat erosi, penggundulan vegetasi, dan penggunaan bahan kimia secara intensif. Dampak lain yang tak kalah serius adalah terganggunya siklus hidrologi yang dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air di wilayah sekitar. Kehilangan ekosistem alami juga mengancam kehidupan flora dan fauna, serta memicu konflik ekologis yang merugikan masyarakat lokal, termasuk petani kecil.

Contoh kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan terjadi di Kalimantan Tengah dan Merauke. Tindakan ini menyebabkan deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Akibatnya, terjadi peningkatan risiko bencana lingkungan, seperti banjir, serta emisi karbon yang tinggi dan berdampak pada perubahan iklim dan kerusakan biodiversitas.

Minimnya pelibatan masyarakat lokal juga menjadi masalah signifikan. Banyak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan program. Kurangnya keterlibatan mereka memunculkan resistensi sosial, terutama terkait dengan penggunaan lahan adat yang selama ini mereka kelola. Ditambah lagi, belum ada kelembagaan berbasis korporasi petani yang terintegrasi. Para petani sering kali hanya berperan sebagai tenaga kerja di lahan mereka sendiri.

Dari sisi eksternal program, infrastruktur juga berperan terhadap keberhasilan suatu program. Sangat disayangkan bahwa program food estate tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Kondisi timpang ini akan berpengaruh pada keberlanjutan program food estate di suatu wilayah. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat distribusi hasil panen, sehingga efisiensi pertanian menjadi terhambat dan mengurangi potensi keuntungan bagi petani.

Program food estate yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan ketahanan pangan di Indonesia ternyata menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari segi implementasi maupun dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.

Masalah utama seperti ketidaksesuaian lahan, deforestasi, degradasi tanah, minimnya pelibatan masyarakat lokal, hingga buruknya infrastruktur pertanian menunjukkan bahwa pendekatan ini kurang tepat untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapi sektor pangan di Indonesia. Pada akhirnya, diperlukan strategi alternatif yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada penguatan kapasitas lokal, peningkatan daya beli masyarakat, serta perbaikan infrastruktur dan manajemen distribusi untuk memastikan ketahanan pangan yang lebih efektif tanpa mengorbankan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Alifya, H., Sari, D. S., & Yulianti, D. (2024). Strategi Food Estate Sebagai Solusi Keamanan Pangan. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(2), 116-124.

BBPP Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). Program Food Estate Menjadi Prioritas Petani dan Penyuluh Kabupaten Demak. Diakses melalui https://bbpplembang.bppsdmp.pertanian.go.id/publikasi-detail/422

Fianda, A. Y. A., Marpaung, K. Y., & Shaquille, M. Proyeksi Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Program Food Estate di Kalimantan Barat Berbasis Kajian Literature Review.

Frisnoiry, S., Waruwu, F., Naibaho, J. S., & Marbun, M. (2024). Food Estate Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, 8(4).

Hilmi, M. A. (2024). Food Estate: Ancaman Ataukah Peluang Bagi Ketahanan Pangan Indonesia?. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 8(4), 1313-1326.

KAB.FAPERTA.UGM. (2021). Pro Kontra Food Estate, Antara Mengatasi Krisis Pangan dan Merealisasi Krisis Ekologi di Indonesia. Diakses melalui https://kab.faperta.ugm.ac.id/2021/11/10/opini-pro-kontra-food-estate-antara-mengatasi-krisis-pangan-dan-merealisasi-krisis-ekologi-di-indonesia/

Kalteng.go.id. (2024). Wagub Edy Pratowo Panen Raya Padi di Kawasan Food Estate Kabupaten Pulang Pisau. Diakses melalui https://kalteng.go.id/berita/read/41144/wagub-edy-pratowo-panen-raya-padi-di-kawasan-food-estate-kabupaten-pulang-pisau

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.go.id. (2024). Wamenhan Dampingi Mentan Tinjau Lokasi Lahan Pengembangan Food Estate di Kampung Wanam, Merauke. Diakses melalui https://www.kemhan.go.id/2024/10/13/wamenhan-dampingi-mentan-tinjau-lokasi-lahan-pengembangan-food-estate-di-kampung-wanam-merauke.html

KMSEP.FAPERTA.UGM. (2023). Menelisik Implementasi Program Food Estate, Bagaimana Kabarnya?. Diakses melalui https://kmsep.faperta.ugm.ac.id/2023/12/02/715/#:~:text=Daerah%20sasaran%20food%20estate%2C%20bagaimana,Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%2C%20hingga%20Papua

PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). BPPSDMP Kementan Cerdaskan Petani di Wilayah Ekstensifikasi demi mengulang keberhasilan Program Food Estate. Diakses melalui https://bbpp-binuang-ppid.pertanian.go.id/index.php/news/view/2314/portal

Risdianto, A., & Jotham, F. M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan “Food Estate” Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP), 3(1), 50-59.

Tiara Wahyuni. (2024). RRI.co.id. Indonesia Menempati Urutan Ketiga Tingkat Kelaparan Tertinggi di Asia Tenggara. Diakses melalui https://rri.co.id/pengentasan-kemiskinan/1051325/indonesia-menempati-urutan-ketiga-tingkat-kelaparan-tertinggi-di-asia-tenggara