OPINI

16 Oktober 2024

17:00 WIB

FOMO: Kecemasan Yang Menggerakkan Konsumerisme Dan Globalisasi Budaya

FOMO bukan saja menimbulkan kecemasan pada diri individu. Implikasinya bisa menggerakkan konsumerisme, bahkan memperburuk kesenjangan sosial budaya.

Penulis: Devi Rahmawati

Editor: Rikando Somba

Ilustrasi pengunjung berbelanja karena promo, acara Jakarta Beauty 2024 exhibition. Sumber: Shutterstock/Collagery

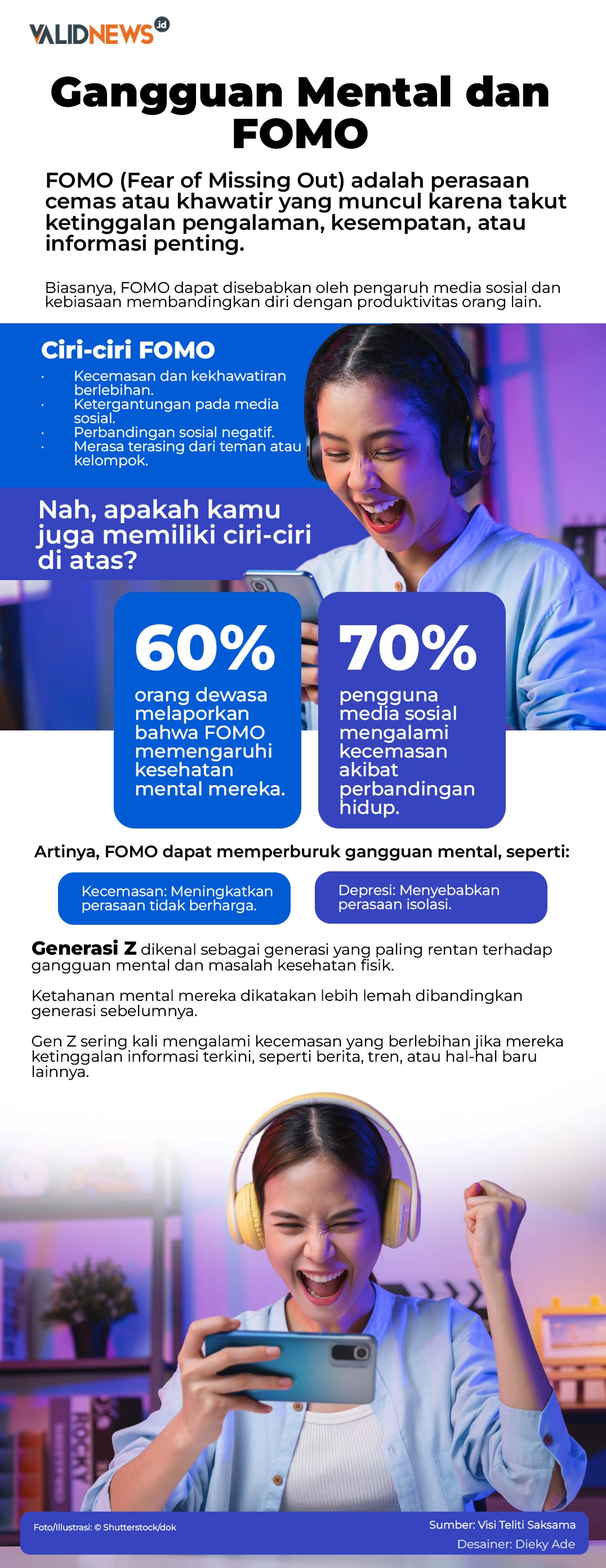

Fear of Missing Out (FOMO) menjadi kata yang sering kita dengar dan lihat belakangan ini. FOMO adalah istilah yang merujuk pada perasaan cemas atau takut apabila melewatkan pengalaman atau kesempatan yang menarik, terutama yang sedang dibicarakan atau dibagikan oleh orang lain di media sosial.

FOMO sering kali ditandai dengan dorongan untuk selalu terhubung dan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, bahkan ketika individu tersebut tidak memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap kegiatan tersebut.

Istilah ini mencerminkan keinginan manusia untuk merasa diterima dan terhubung dengan orang lain, serta ketakutan akan penyesalan jika tidak berpartisipasi dalam suatu peristiwa.

Istilah "Fear of Missing Out" pertama kali muncul pada tahun 2000 dalam konteks yang lebih informal, tetapi baru menjadi populer pada awal 2010-an seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Dalam sebuah artikel di The Atlantic pada 2013, psikolog dan penulis Andrew S. Reiner mengidentifikasi FOMO sebagai fenomena yang dipicu oleh pengaruh media sosial yang membuat individu merasa tertekan untuk terlibat dalam semua hal yang terjadi di sekitar mereka. Sejak saat itu, istilah ini telah diadopsi secara luas dalam diskusi tentang perilaku individu, kecenderungan media sosial, dan kesehatan mental.

Peran Media Sosial Dalam Memperkuat FOMO

Media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat fenomena FOMO di kalangan masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sering kali memamerkan gaya hidup ideal dan pengalaman menarik yang membentuk persepsi tentang apa yang harus diikuti oleh orang lain. Orang-orang terpapar pada gambaran teman atau selebritas yang menikmati berbagai kegiatan, barang mewah, atau tren terbaru yang dapat menimbulkan perasaan takut tertinggal.

Di media sosial, orang cenderung menampilkan versi terbaik dari hidup mereka, memamerkan momen bahagia atau pencapaian besar. Ini menciptakan tekanan sosial bagi pengguna lainnya untuk mengikuti tren yang sama agar tidak merasa tertinggal atau kurang sukses. Hal ini semakin ditunjang oleh algoritma media sosial yang sengaja dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dengan minat pengguna. Kesemuanya memperkuat siklus FOMO karena pengguna terus disajikan dengan konten yang membuat mereka merasa bahwa mereka harus selalu "up to date".

Mengikuti tren terbaru memberikan rasa inklusi dalam dinamika kelompok sosial. Influencer di media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk tren. Banyak pengguna media sosial di Indonesia yang mengidolakan selebritas atau influencer dan merasa terdorong untuk meniru gaya hidup mereka.

Kampanye yang dijalankan influencer, baik secara organik maupun berbayar, sering kali memicu FOMO dengan menunjukkan gaya hidup eksklusif atau produk tertentu.

Dalam masyarakat Indonesia, tekanan sosial untuk menjadi bagian dari kelompok sosial yang lebih besar juga memengaruhi FOMO. Dalam kultur yang memiliki ikatan sosial kuat, orang sering kali merasa terdorong untuk mengikuti tren yang dianut oleh kelompok sosialnya, baik di lingkungan kerja, komunitas, maupun media sosial. Budaya komunal di Indonesia menekankan pentingnya kesesuaian sosial dan konformitas. Dalam konteks ini, FOMO menjadi salah satu cara bagi individu untuk menjaga keterhubungan dan diterima oleh kelompok mereka.

Sejumlah pelanggan POP MART mengantre untuk membeli boneka Labubu di Gandaria City Mal, Jakarta pada Jumat (19/7/2024) .Sumber: Antara Foto/Farika Khotimah

Sejumlah pelanggan POP MART mengantre untuk membeli boneka Labubu di Gandaria City Mal, Jakarta pada Jumat (19/7/2024) .Sumber: Antara Foto/Farika Khotimah

Konsumerisme Berbasis Tren

Dari perspektif ekonomi, FOMO mempengaruhi perilaku pasar dan strategi pemasaran. Banyak perusahaan menggunakan strategi pemasaran berbasis FOMO untuk mendorong penjualan produk edisi terbatas atau menciptakan kesan eksklusivitas. Namun, perilaku konsumsi yang didorong oleh perasaan tak ingin tertinggal ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam jangka panjang.

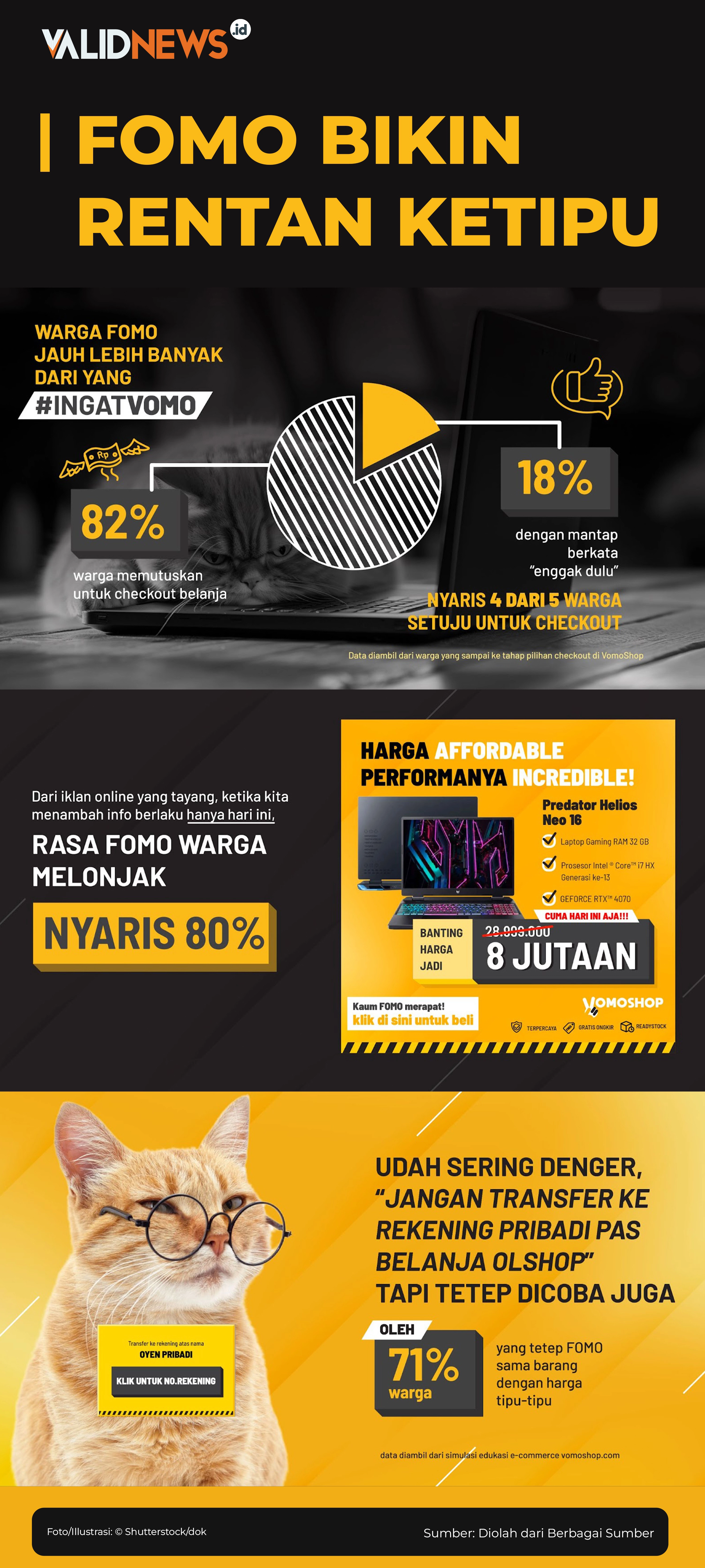

FOMO telah menjadi faktor kunci yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Tren konsumsi yang didorongnya cenderung bersifat impulsif dan tidak rasional karena individu merasa tertekan untuk mengikuti tren terbaru atau membeli produk yang sedang viral. Produk yang dipasarkan melalui strategi FOMO sering kali bersifat sementara dan menimbulkan lonjakan permintaan yang cepat, namun tidak bertahan lama. Hal ini dapat menciptakan volatilitas pasar yang berdampak pada ketidakpastian bagi produsen dan konsumen.

Di Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, konsumsi telah menjadi indikator status sosial bagi masyarakat.

Tren belanja online yang meningkat, festival diskon besar seperti Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), serta produk edisi terbatas memicu perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh FOMO. Masyarakat sering merasa terdorong untuk membeli produk atau mengikuti tren tertentu agar tidak tertinggal dari lingkungannya.

Situs belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Tiktokshop, dan Lazada sering menawarkan flash sale atau produk edisi terbatas yang menciptakan rasa urgensi dan ketakutan akan kehilangan kesempatan. Kampanye ini mendorong perilaku belanja impulsif yang dipengaruhi oleh FOMO. Banyak merek menggunakan strategi eksklusivitas untuk memicu FOMO, misalnya dengan merilis produk dalam jumlah terbatas. Produk fesyen, gawai, kosmetik, dan barang-barang koleksi tertentu dipasarkan dengan dalih jumlah yang terbatas, sehingga memicu konsumen untuk bertindak cepat dalam membeli produk.

Dalam jangka panjang, perilaku konsumsi yang dipicu oleh FOMO dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Masyarakat yang terpengaruh cenderung menghabiskan uang untuk barang atau pengalaman yang mungkin tidak mereka butuhkan, hanya untuk mempertahankan citra sosial atau mengikuti tren. Hal ini dapat mengganggu stabilitas finansial individu dan keluarga, terutama jika perilaku konsumsi ini tidak didasari oleh pertimbangan yang matang.

Banyak produk yang dipromosikan karena tren sesaat, sehingga konsumen sering kali menggantinya dengan produk baru dalam waktu yang singkat. Pola konsumsi semacam ini mendorong konsumerisme yang tidak berkelanjutan dan memperburuk masalah lingkungan, seperti limbah elektronik dan sampah plastik.

Komodifikasi Sosial

Dari sudut pandang sosiologi, FOMO menjadi bagian dari analisis yang lebih luas tentang konsumsi budaya dan perilaku sosial. FOMO dapat dilihat sebagai hasil dari masyarakat yang semakin terhubung dan terdigitalisasi. Individu merasa terdorong untuk selalu terlibat dalam kegiatan yang diperlihatkan oleh teman atau orang-orang yang mereka ikuti di media sosial. Keinginan untuk mengikuti tren terbaru terus dipicu oleh citra ideal yang kerap ditampilkan di platform digital.

Dalam perspektif sosiologis yang lebih luas, FOMO juga dapat dipahami sebagai bagian dari kapitalisme digital. Di era ini, media sosial dan perusahaan teknologi memanfaatkan kecenderungan FOMO untuk mendorong perilaku konsumtif. Algoritma platform digital dirancang untuk terus memperlihatkan konten yang relevan dan memicu keterlibatan emosional, sehingga membuat pengguna merasa harus selalu terhubung dan tidak boleh melewatkan informasi penting.

Komodifikasi sosial terjadi ketika aktivitas sosial seseorang, mulai dari membeli produk hingga menghadiri acara, menjadi alat pengukuran status sosial di dunia digital. Perusahaan yang menjual barang atau pengalaman eksklusif, seperti edisi terbatas atau acara khusus, sering kali menggunakan teknik pemasaran berbasis FOMO untuk menciptakan urgensi dalam membeli. Ini tidak hanya menciptakan siklus konsumsi, tetapi juga memperkuat ketergantungan individu pada validasi sosial yang diperoleh melalui partisipasi mereka dalam tren.

Dalam sosiologi, fenomena FOMO sering disebut sebagai komparasi sosial. Orang menilai diri mereka sendiri berdasarkan standar yang ditetapkan oleh masyarakat atau kelompok sosial mereka. Perbandingan ini dapat menyebabkan terputusnya hubungan sosial yang autentik dan perasaan isolasi di tengah keterhubungan digital yang semakin kuat.

FOMO juga berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Orang dengan sumber daya yang lebih terbatas merasa tertekan untuk mengikuti tren yang membutuhkan pengeluaran besar demi menjaga citra sosial. Hal ini dapat memperlebar jurang antara mereka yang mampu mengikuti tren dan mereka yang tidak, serta menciptakan polarisasi dalam masyarakat berdasarkan akses terhadap gaya hidup yang mereka inginkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya keterhubungan sosial, FOMO menjadi fenomena yang terus relevan dalam masyarakat modern. FOMO kini tidak hanya terfokus pada dampak psikologisnya, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, mencakup perilaku konsumsi dan pola interaksi sosial di era digital.

Pendorong Globalisasi Budaya

Sejatinya, fenomena FOMO yang meluas dapat memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi. Individu dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kemampuan untuk terus mengikuti tren dan membeli produk eksklusif. Sebaliknya, kelompok ekonomi menengah ke bawah mungkin merasa tertekan untuk berpartisipasi dalam tren yang di luar kemampuan mereka. Hal ini menciptakan tekanan ekonomi yang tidak sehat dan memperdalam jurang antarkelas sosial di masyarakat.

Dampak jangka panjang FOMO di Indonesia terlihat dalam perubahan gaya hidup dan pola interaksi sosial. Masyarakat cenderung lebih mementingkan kehidupan yang terlihat di dunia maya, daripada hubungan sosial di dunia nyata yang dapat mengganggu kualitas interaksi interpersonal.

Kehidupan sehari-hari semakin didominasi oleh aktivitas digital. Orang merasa terpaksa untuk selalu online dan mengikuti setiap perkembangan tren yang dapat mengurangi waktu mereka untuk aktivitas offline yang lebih bermakna. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mengganggu keseimbangan antara kehidupan digital dan fisik, mengurangi kualitas hidup, dan keterlibatan sosial nyata.

Di kenyataan kekinian, FOMO juga mendorong individu untuk mengejar validasi sosial melalui jumlah like, komentar, atau pengikut di media sosial. Hal ini dapat mengarah pada interaksi yang bersifat dangkal, di mana hubungan dibangun berdasarkan citra yang ditampilkan di media sosial daripada hubungan emosional yang mendalam. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat merusak kualitas hubungan antarindividu. Ini disebabkan individu lebih fokus pada pencitraan sosial daripada keterlibatan emosional yang tulus.

FOMO juga berdampak pada pembentukan budaya dan identitas sosial, terutama di kalangan generasi muda. Di Indonesia, budaya populer yang dipengaruhi oleh tren global seperti K-pop, sneakerhead culture, dan lifestyle branding semakin memengaruhi bagaimana individu membentuk identitas mereka. Ya, FOMO membuat individu cenderung mengikuti tren global yang sedang populer, sering kali tanpa mempertimbangkan apakah tren tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi atau budaya lokal mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis identitas autentik seseorang karena mereka lebih berfokus pada penyesuaian diri dengan norma sosial yang dipromosikan oleh media sosial atau komunitas online.

Yang juga bisa dilihat, FOMO dapat mempercepat terjadinya globalisasi budaya. Seiring dengan berjalannya waktu, tren dan nilai-nilai global akan menggantikan eksistensi budaya lokal. Misalnya, gaya hidup yang ditampilkan oleh influencer global lebih sering diadopsi oleh masyarakat muda Indonesia daripada kebiasaan atau tradisi lokal. Dalam jangka panjang, peluang ini berpotensi menyebabkan hilangnya keunikan budaya lokal, hal ini karena masyarakat lebih banyak terpengaruh oleh standar budaya asing.

Fenomena FOMO di Indonesia memberikan implikasi jangka panjang yang kompleks bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup kesehatan mental, perilaku konsumsi, ekonomi, hubungan sosial, serta identitas budaya. Meskipun FOMO dapat mendorong inovasi dan partisipasi sosial dalam beberapa aspek, fenomena ini juga membawa tantangan besar dalam menjaga keseimbangan hidup, serta interaksi sosial yang sehat.

Untuk menghadapi implikasi jangka panjang FOMO, diperlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari individu hingga pemerintah, untuk mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, kesejahteraan sosial, dan konsumsi yang berkelanjutan di era digital.

Referensi:

Akbar, R. S., Aulya, A., Apsari, A., & Sofia, L. (2018). Ketakutan Akan Kehilangan Momen (Fomo) Pada Remaja Kota Samarinda. Psikostudia: Jurnal Psikologi, 38-47.

CAHYANABILA, A. (2021). Fenomena Fear of Missing Out (FoMO) di Kalangan Pengguna Media Sosial: Studi Mixed Methods (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Chayka, K. (2023). Threads and the return of FOMO. The Atlantic. Diakses melalui https://www.theatlantic.com/technology/archive/2023/07/threads-sign-up-fomo/674696/

Fernanda, J., Azka, M. F., & RA, A. P. (2023). Analisis Perilaku FoMO Mahasiswa Universitas Jember Dalam Perspektif Masyarakat Konsumsi-Baudrillard. Journal of Creative Student Research, 1(6), 232-244.

Fitriana, A. A. (2024). Fenomena Fear Of Missing Out (Fomo) Dalam Gaya Hidup Remaja Perkotaan Kota Bekasi (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Waspada sindrom FOMO dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Diakses melalui https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2538/waspada-sindrom-fomo-dapat-berpengaruh-terhadap-kesehatan-mental#:~

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Fear of Missing Out (FOMO): Ketakutan kehilangan momen. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diakses melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13931/Fear-Of-Missing-Out-FOMO-Ketakutan-Kehilangan-Momen.html

Perdana, D. D., Widiayanti, W., & Gushevinalti, G. (2024). Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) Pada Generasi Z Pengguna Media Sosial Instagram. SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(1), 54-64.

Sagita, Ahmad Danang. (2023). FOMO di kalangan mahasiswa: Kebutuhan atau hanya sekedar ikut-ikutan? Diakses melalui https://unair.ac.id/post_fetcher/sekolah-ilmu-kesehatan-ilmu-alam-fomo-di-kalangan-mahasiswa-kebutuhan-atau-hanya-sekedar-ikut-ikutan/