OPINI

20 Agustus 2025

18:00 WIB

Beragam Problematika Akibat Dukungan Iran Ke Palestina

Di Palestina, Iran turut mendanai, mempersenjatai, serta memberikan pelatihan militer kepada Hamas dan Jihad Islam Palestina. Namun, dukungan Iran ini menimbulkan banyak problem.

Penulis: Andre Avizena Sigit

Editor: Rikando Somba

Seorang wanita mengikuti demonstrasi pembebasan Palestina. Shutterstock/Johnny Silvercloud

Dalam wacana kemerdekaan Palestina, sejak Revolusi Islam Iran 1979, Iran menjadi negara Timur Tengah yang bersikap paling keras terhadap Israel, juga paling militan dalam mendukung perjuangan Palestina. Iran menolak eksistensi Israel, dan secara otomatis, menolak solusi keberadaan dua negara yang diusung Barat dan negara-negara Islam di Teluk.

Dalam konfrontasinya terhadap Israel, Iran mengandalkan milisi-milisi proksi mereka. Mulai dari Hezbollah di Lebanon, mendukung Hamas di Palestina, sampai kelompok Houthi di Yaman. Iran memimpin milisi-milisi proksi mereka dalam aliansi militer tidak resmi yang mereka sebut sebagai Mehvar-e Moqavemat (Poros Perlawanan) yang dipersatukan sikap politik anti-Israel/Zionisme dan anti-AS sebagai patron Israel.

Di Palestina, Iran turut mendanai dan mempersenjatai, serta memberikan pelatihan militer kepada Hamas dan Jihad Islam Palestina, termasuk latihan persiapan serangan ke wilayah Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, di bawah koordinasi IRGC/Korps Garda Revolusi Iran.

Kemudian, pecahlah perang Iran-Israel secara langsung sebanyak tiga kali dalam dua tahun terkini, sebagai dampak Perang Gaza antara Israel dan Hamas, yang sudah menewaskan lebih dari 60 ribu penduduk Gaza.

Shireen Hunter, dalam Bahgat, Ehteshami & Quilliam (2017) menjelaskan bahwa meskipun Revolusi Iran berideologi Islamis, namun wawasan internasional rezim Islam Iran dipengaruhi pemikiran kiri, seperti karakter anti-imperialisme dan anti-kapitalisme. Sementara itu, pemikiran khas Islamis, tampak dari pandangan Iran bahwa Barat bertanggung jawab atas bubarnya Imperium Turki Usmani dan terbentuknya negara Israel.

Apa saja masalah yang dihadapi Iran dalam mendukung Palestina melawan Israel, termasuk kaitannya dengan perkembangan situasi terkini Timur Tengah?

Aliansi Semu Iran-Rusia-China?

Dalam politik luar negerinya, Iran menentang Amerika Serikat (AS) dan sebaliknya akrab dengan Rusia dan China. Mereka dipersatukan kepentingan menolak dominasi dan hegemoni AS dalam politik global.

Saat ini, Rusia dan Iran menjadi dua negara yang dijatuhi sanksi ekonomi terbanyak di dunia (masing-masing sebanyak lebih dari 20 ribu dan 5 ribu sanksi), yang diprakarsai AS dan sekutu-sekutunya.

Ketika Perang Iran-Israel pecah, AS melakukan intervensi dengan mengebom 3 fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Saat itu, muncul prediksi bahwa Rusia dan China, yang dipersepsikan sebagai sekutu Iran, akan turun tangan bertempur membantu Iran, menghadapkan kubu Israel-AS melawan Iran-Rusia-China.

Namun, hal itu tidak terjadi. Mengapa?

Berbeda dengan posturnya yang galak di wilayah sekitar negaranya yang dianggapnya sebagai wilayah pengaruhnya, di Timur Tengah, Rusia menyeimbangkan hubungan baiknya dengan semua aktor penting, termasuk Saudi dan Israel.

Sebagai dua negara pengekspor minyak terbesar dunia, Saudi dan Rusia punya kepentingan bekerja sama mengendalikan pasokan minyak dunia agar harganya stabil, terlebih lagi setelah terjadi over supply pada pertengahan dekade 2010-an.

Sementara itu, hubungan Rusia-Israel yang buruk pada era Perang Dingin karena Uni Soviet mendukung negara-negara Arab, membaik di era Federasi Rusia. Hubungan kedua negara menguat setelah berkuasanya Vladimir Putin di Rusia, yang memiliki hubungan baik dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu.

Ada ikatan sejarah antara Rusia dan Israel. Sekitar 1,5 juta warga Israel adalah imigran Yahudi dari wilayah-wilayah bekas Uni Soviet. Beberapa pemimpin Israel lahir di wilayah Uni Soviet. PM Golda Meir adalah kelahiran Ukraina, PM Menachem Begin, Yitzhak Shamir dan Shimon Peres juga kelahiran Belarus.

Sebagaimana Rusia, meski China juga berseberangan dengan AS di politik global, namun di Timur Tengah, China tidak hanya akrab dengan Iran. China akrab juga dengan Israel, meski Beijing mengakui dan mendukung Palestina.

Diam-diam, Israel menjadi pemasok senjata terbesar kedua untuk China setelah Rusia. Israel juga terlibat dalam modernisasi alutsista China, ketika kedua negara pada masa awal menjalin hubungan diplomatik pada awal dekade 1990-an.

Di bidang ekonomi, berbagai perusahaan besar China, seperti Fosun, ChemChina, Brightfood, Horzion Ventures, China Everbright, sampai Huawei yang kontroversial bagi AS dan sekutu-sekutu Barat-nya, berinvestasi di berbagai bidang teknologi yang menjadi keunggulan komparatif Israel, mulai dari pertanian, tenaga surya, komunikasi, hingga teknologi robotik.

Bahkan, antara tahun 2015-2018, Israel menjadi negara Timur Tengah penerima terbesar investasi China, meski kemudian trennya menurun, akibat persuasi AS kepada Israel.

Di atas pertarungan geopolitik Timur Tengah, isu terpenting untuk Beijing adalah ekonomi. Mereka tidak ingin berbagai proyek ekonominya di Timur Tengah terganggu konflik.

Maka, alih-alih mendukung kepentingan regional Iran di Timur Tengah, pada tahun 2023, China menggagas rekonsiliasi Arab Saudi-Iran. Keduanya menjadi sumber impor minyak China, juga mitra jaringan kerjasama pembangunan infrastruktur China, Belt and Road Initiative (BRI). Arab Saudi juga mitra dagang terbesar China di Timur Tengah.

Jelas bahwa hubungan Iran dengan China dan Rusia tidak sekuat hubungan Israel dengan AS. China dan Rusia juga bekerja sama dengan Israel. Sedangkan AS dengan Iran, sejak rezim Republik Islam Iran berkuasa, kedua negara putus hubungan diplomatik. Kita melihat kuatnya lobi Israel dalam politik domestik AS, sebaliknya mana ada lobi Iran di politik domestik China dan Rusia?

Satu faktor utama lain penghambat intervensi militer China dan Rusia untuk membantu Iran, adalah terbatasnya kapasitas militer kedua negara untuk mengadakan operasi militer di negara lain. Apalagi kawasan lain. Ini membedakan militer mereka dengan militer AS. Tentunya hal tersebut sangat ditentukan masalah besaran anggaran pertahanan.

Menurut data Military Balance 2024, AS masih menjadi negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia dengan US$905,5 miliar. Besarnya melebihi 4 kali anggaran pertahanan China yang ada di posisi kedua dengan nominal US$219,5 miliar. Anggaran AS juga lebih dari 8 kali anggaran pertahanan Rusia yang besarnya US$108,5 miliar di posisi ketiga negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Rusia pun baru saja meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara drastis, sebagai dampak invasi ke Ukraina.

Iran di Antara Hamas dan Otoritas Palestina

Jejak Hamas menguasai Jalur Gaza pada tahun 2006,berada di tengah perpecahan antara Hamas dan Otoritas Palestina dengan Fatah sebagai intinya. Iran bersekutu dengan Hamas yang sama-sama non-kompromis terhadap Israel. Sementara hubungan Iran dengan Otoritas Palestina yang didominasi Fatah tidak harmonis.

Pada tahun 2010, Presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad, menyulut kontroversi yang merusak hubungan antara Iran dengan Otoritas Palestina. Amadinejad menyatakan Hamas adalah perwakilan sah rakyat Palestina. Dukungan Iran terhadap Hamas makin kentara dari pernyataan terbaru, pemimpin spiritual Ali Khamenei yang menyebut serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober 2023, sebagai sesuatu yang diperlukan kawasan Timur Tengah dan serangan tersebut menjadi pukulan telak bagi Israel.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebaliknya mengritik dukungan Iran terhadap serangan tersebut sebagai “mengorbankan darah rakyat Palestina. Tidak berhenti di situ, Abbas juga mengeluarkan pernyataan agar Iran tidak ikut campur urusan Palestina.

Abbas menyatakan, bahwa “campur tangan pihak luar, khususnya Iran, tidak memiliki tujuan selain membuat kekacauan internal Palestina, yang hanya akan menguntungkan pendudukan Israel dan musuh-musuh rakyat kita.”

Dengan situasi ini, timbul paradoks bahwa semakin kuat dukungan Iran terhadap Hamas, semakin mempersulit rekonsiliasi dua kubu utama Palestina, yang justru melemahkan perjuangan diplomasi Palestina.

Selain itu, dengan prinsip solusi dua negara yang dianut sebagian besar negara di dunia termasuk Otoritas Palestina, Hamas yang didukung Iran sulit memperoleh dukungan diplomatik internasional sebagai representasi Palestina.

Iran vs. Poros Kerja Sama Israel - AS - Negara-Negara Arab Teluk

Selain tiadanya dukungan China dan Rusia terhadap visi geopolitik Iran di Timur Tengah, pada dasarnya, Iran sudah terisolasi poros kerjasama antara Israel dengan negara-negara Arab Teluk dan AS sebagai patron. Ketiga pihak, baik Israel, Amerika, dan negara-negara Arab Teluk sama-sama menganggap Iran sebagai ancaman.

Sejak Revolusi Islam Iran 1979, terjadi rivalitas geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan Arab Saudi yang berbasis sektarian (Syiah vs Sunni), apalagi kemudian pengaruh regional Iran membesar, baik secara politik, ideologi dan militer.

“Ekspor Revolusi” Iran menjadi momok bagi negara-negara Arab Teluk, yang dikhawatirkan akan menginspirasi rakyat mereka untuk berontak. Oleh karena itu, Iran lah, bukan Israel, yang dianggap sebagai ancaman oleh para rezim Arab Teluk. Situasi ini pun menguntungkan AS dalam rangka mengisolasi Iran dan mengamankan Israel.

Dalam Perang Irak-Iran 1980-1988, beberapa negara Arab mendukung Saddam Hussein secara finansial, terutama Saudi dan Kuwait. Tidak tanggung-tanggung, kedua negara mengucurkan dana masing-masing sebesar US$60 miliar dan US$50 miliar, dengan perhitungan nilai kurs pada tahun 1991.

Ketika pada tahun 2018 terjadi saling serang antara Israel dan pasukan IRGC yang ditempatkan di Suriah, Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Menlu Bahrain Khalid bin Ahmed al-Khalifa, sama-sama menegaskan bahwa Israel berhak membela diri dari ancaman Iran.

Sikap Bahrain sebagai salah satu negara Arab Teluk yang paling anti-Iran dilatarbelakangi fakta bahwa 60% penduduk Bahrain adalah penganut Syiah.

Penguasa Bahrain, Dinasti Al-Khalifa yang Sunni, selalu mencurigai keterlibatan Iran dalam berbagai gejolak politik domestiknya, seperti ketika terjadi pemberontakan kelompok Front Islam untuk Pembebasan Bahrain pada tahun 1981, peristiwa Arab Spring 2011, serta peledakan bom pada tahun 2015.

Bahrain bahkan sempat memutus hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2016 (meski sudah dinormalisasi pada tahun 2022), setelah terjadi ketegangan antara Iran dan Saudi, menyusul eksekusi mati ulama Syiah Saudi, Nimr al-Nimr, yang selalu vokal mengkritik pemerintah Saudi.

Selain dipersatukan Iran sebagai ancaman bersama, negara-negara Arab Teluk juga mengintip prospek strategis bermitra dengan Israel di bidang teknologi untuk kepentingan ekonomi mereka, seiring menipisnya cadangan minyak. Contohnya Saudi, yang beberapa tahun terkini fokus di bidang iptek dengan Visi 2030-nya.

Pada tahun 2020, Bahrain bersama UEA menjadi dua negara pertama Arab Teluk yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dalam skema Abraham Accord yang disponsori AS. Dua tahun berselang, Pangeran MBS menyebut Israel sebagai sekutu potensial bagi negaranya. Namun, Perang Gaza seketika menghentikan proses normalisasi hubungan Saudi-Israel.

Meski Saudi dan Iran sudah menormalisasi hubungan mereka, masih ada beberapa ganjalan yang menunjukkan bahwa rivalitas geopolitik regional Saudi-Iran belum usai.

Pertama, kekhawatiran abadi Saudi terhadap program nuklir Iran. Pada tahun 2018 dan 2022, Pangeran MBS berkata bahwa jika program nuklir Iran sukses, Saudi juga harus punya senjata nuklir. Kedua, masih berlangsungnya perang proksi Arab Saudi melawan Iran di Yaman dan Irak. Ketiga, masih belum terbangunnya rasa saling percaya antara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan Iran.

Apalagi, hingga saat ini GCC masih memasukkan Hezbollah ke dalam daftar organisasi teroris. Demikian juga Saudi, Bahrain dan AS, untuk IRGC. Papan Protes di Protes Palestina di Washington DC. Shutterstock/M4Productions

Papan Protes di Protes Palestina di Washington DC. Shutterstock/M4Productions

Prospek ke Depan

Berbagai perkembangan politik terkini Timur Tengah sejak pecahnya Perang Gaza, melemahkan posisi Iran. Jatuhnya rezim Asad di Suriah sebagai sekutu utama Iran, digantikan penguasa baru yang tidak bersahabat dengan Iran, menjadi kerugian besar. Terlebih lagi, Israel berhasil melemahkan sebagian besar kekuatan Hezbollah dan Hamas.

Pada tanggal 28 hingga 30 Juli yang baru lalu, di Markas Besar PBB diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Mengenai Solusi Dua Negara, diprakarsai Arab Saudi dan Perancis, dihadiri 125 negara.

Konferensi menyepakati Deklarasi New York, yang mencakup 42 butir pernyataan, antara lain menyerukan dihentikannya Perang di Gaza, pembukaan blokade bantuan kemanusiaan, dukungan implementasi rekonstruksi Gaza, sampai dengan penegasan dukungan solusi dua negara, dengan status Palestina menjadi negara merdeka tanpa tentara nasional, berdampingan secara damai dengan Israel.

Deklarasi New York mengecam Hamas atas serangan 7 Oktober 2023 PM, namun sebaliknya juga mengecam Israel yang membalas dengan brutal, yang mengakibatkan terjadinya krisis kemanusiaan di Gaza. Inisiatif ini, yang diboikot Israel dan AS serta deklarasinya ditolak Hamas, menjadi jalan tengah, arus utama posisi sebagian besar negara di dunia, diantara dua ekstrem.

Secara diplomatik, ada kemajuan dukungan bagi Palestina, setelah serangkaian negara Barat mengakui negara Palestina: Spanyol, Irlandia dan Norwegia, yang dalam waktu dekat akan disusul Perancis, Inggris dan Australia.

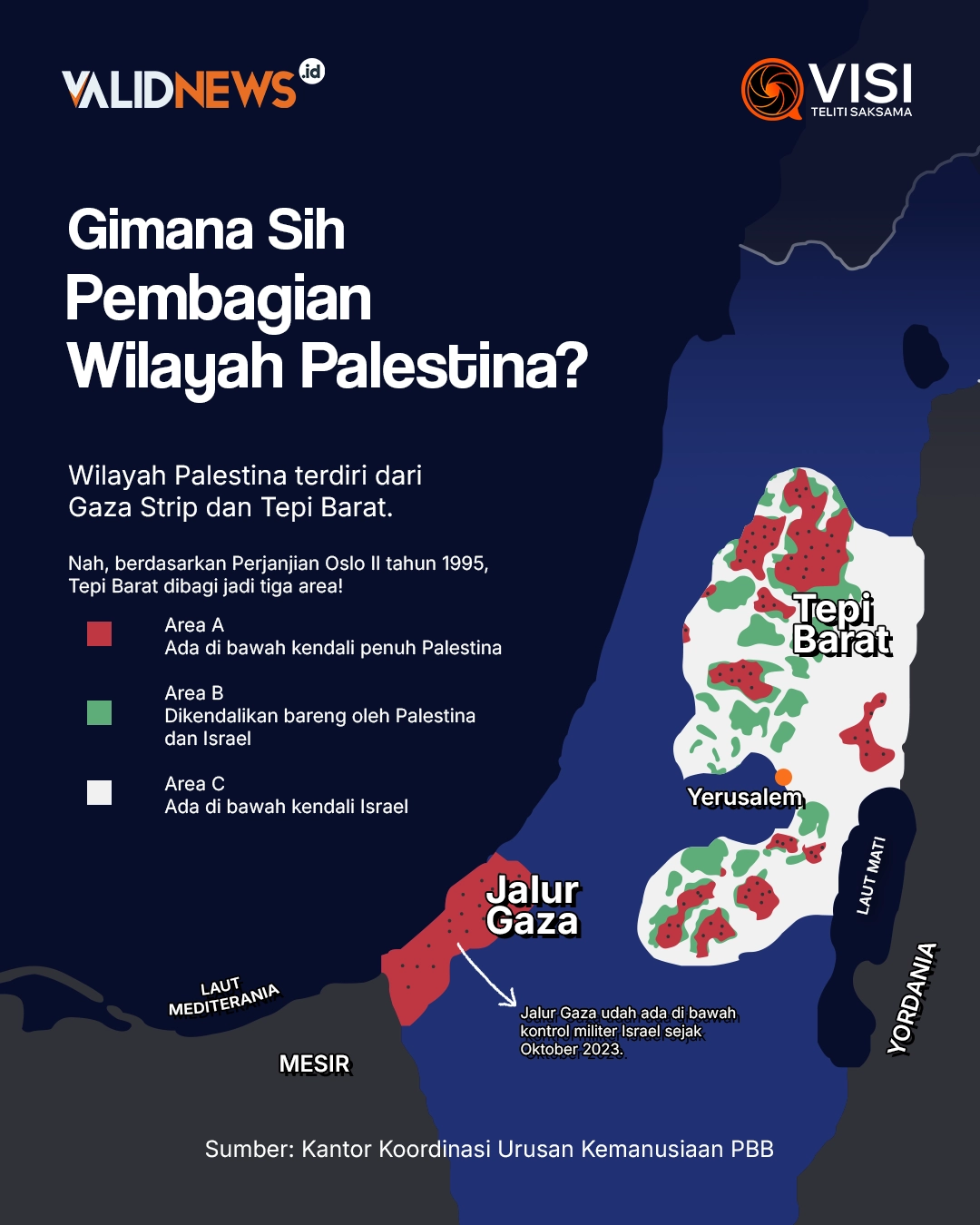

Namun, apakah penyelesaian masalah Palestina akan semudah itu? Fakta lapangan yang terjadi di Palestina, menunjukkan bahwa Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah Jalur Gaza. Pemukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat semakin meluas, dengan dukungan militer Israel.

Bahkan beberapa hari sebelum Deklarasi New York, parlemen Israel, Knesset, mengadakan voting mengenai usulan aneksasi Tepi Barat, yang disetujui oleh 71 suara dan ditolak 13. Untuk Gaza, Netanyahu sudah mengumumkan rencana Israel kembali menganeksasi keseluruhan wilayah Gaza.

Jika Deklarasi New York tidak mampu diimplementasikan secara efektif, upaya perdamaian dan moderasi akan tetap kalah dengan keyakinan pada jalur militansi Iran, sesulit apapun situasi Iran.

*) Andre Avizena Sigit adalah Pengamat Politik Timur Tengah dan Lulusan Program S2 di Aberdeen

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Referensi:

- Bahgat, G., Ehteshami, A., & Quilliam, NN (editor), Security and Bilateral Issues Between Iran and Its Neighbours, Cham, Switzerland: Palgrave MacMillan, 2017

- Sluglett, P. & Farouk-Sluglett, M. (editor), The Middle East: The Arab World and Its Neighbours, London: Times Books, 1991

- The International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2024, London: Routledge, 2023

- Cukierman, Édouard, ”China and Israel’s tale and love of hi-tech”, Asia Times 11 Oktober 2016, diakses 2 Agustus 2025

- Peng, Bai, ”How China-Israel Economic Ties Factor Into Beijing’s Approach to the Gaza War”, The Diplomat, 24 Oktober 2023, diakses 4 Agustus 2025.

- PR, Kumaraswamy,”Israel-China Relations and the Phalcon Controversy”, Middle East Policy 12 (2): 93-103, May 2005

- Robinson, Kali, ”Who Governs the Palestinians?”, Council of Foreign Relations, 2024, diakses 6 Agustus 2025