OPINI

22 April 2020

07:35 WIB

Komunikasi Sekarat Pemerintah-Masyarakat

Covid-19 membawa negeri dalam situasi kritis. Arus komunikasi pemerintah ke publik juga ikutan kritis.

Oleh Novelia, M.Si*

“Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar. Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerja sama yang penting.”

Keluar dari mulut Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, pernyataan ini kemudian menuai kontroversi. Hal yang dikatakan Yurianto dianggap mendiskriminasi kelompok miskin dengan menganggap mereka seolah pasti berpenyakit dan merupakan sumber penular virus.

Kesalahan pemilihan kata membuat jubir ini harus berjibaku dengan berbagai kecaman yang berkembang di masyarakat. Jauh dari harapan dan niat baiknya untuk menjadi penyampai informasi terkait pandemi yang sedang menggerogoti negeri.

Urgensi Komunikasi Pemerintah

Langkah pemerintah menunjuk pihak-pihak tertentu, khusus sebagai juru bicara dalam mengawal upaya memerangi wabah corona, sebenarnya merupakan itikad baik. Mengingat virus ini memiliki alur penyebaran yang sangat cepat dan sulit diprediksi, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama menghalaunya. Memang telah jadi tanggung jawab pemerintah untuk menyusun berbagai metode pencegahan penularan covid-19, namun masyarakat tetap memegang andil besar sebagai elemen pelaksana.

Akhirnya, fasilitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting. Karena tanpa adanya hal ini, sukar bagi masyarakat mengetahui apa saja yang telah dicapai berbagai program pemerintah. Sebaliknya, pemerintah pun akan sukar mengajak masyarakat bersinergi dengan program yang diusungnya. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi penting sebagai proses berbagi informasi dan penjalinan hubungan antarpeserta dalam proses informasi (Kincaid dan Schramm dalam Arifin, 2008).

Oleh sosok yang banyak kelompok nobatkan sebagai bapak komunikasi, Harold Laswell, komunikasi dijelaskan secara lugas dengan rumus who–says what–in what channel–to whom–with what effect. Pada kenyataannya, dalam setiap interaksi, individu masih banyak berfokus hanya pada pesan yang ingin disampaikan, tanpa mengindahkan faktor medium atau cara apa yang digunakan, kepada siapa, dan dampak apa yang akan dihasilkan komunikasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan komunikasi pemerintah ke masyarakat, fokus komunikasi harus bertambah satu lagi, yakni pada faktor who, yang tentu saja berkenaan dengan juru bicara terpilih, baik jubir untuk kasus covid-19 atau jubir untuk program-program lainnya. Cara penyampaian pun menjadi penting, tentunya dengan memperhatikan kepada siapa pesan akan disampaikan. Masalahnya, faktor-faktor ini agaknya masih dikesampingkan di tengah pentingnya penyampaian info pandemi sehingga kontroversi akibat kesalahan komunikasi pun masih kerap terjadi.

Yang Asing Yang Buat Bingung

Corona membuat seluruh dunia kelimpungan. Masyarakat panik, melakukan berbagai hal demi melindungi diri dan kelompoknya masing-masing. Di masa krisis seperti ini, pemerintah semestinya telah memiliki metode komunikasi yang efektif. Tujuannya, tentu saja untuk mendukung kelancaran setiap program yang diusung untuk menghadapi situasi yang mengancam. Namun demikian, kualitas komunikasi saat krisis yang dilakukan pemerintah sendiri itu yang juga bisa dibilang kritis.

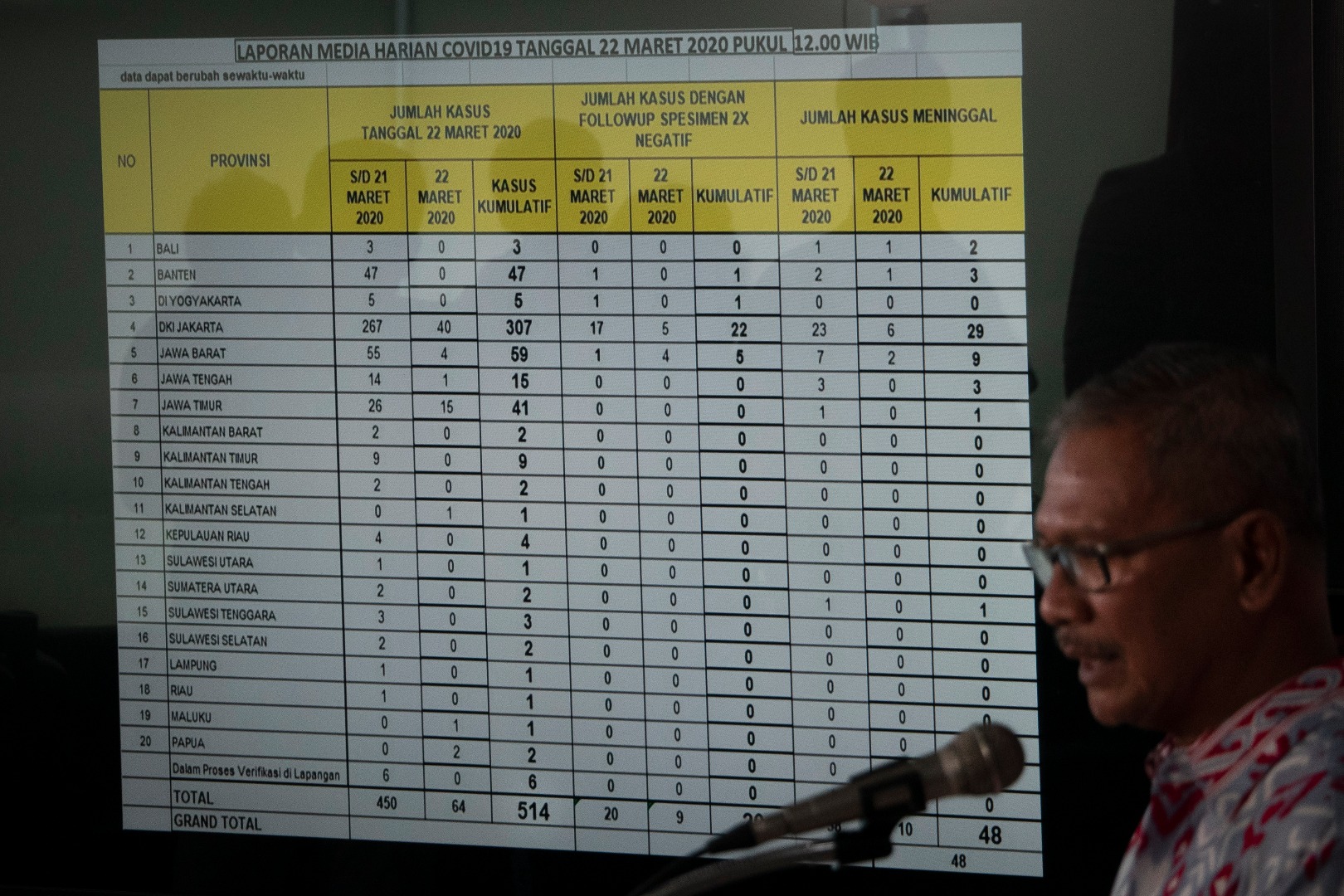

Semenjak pandemi covid-19 mulai dinyatakan resmi menjamah Indonesia, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai istilah terkait virus ini. Mulai dari orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Berniat memberikan informasi kepada publik tentang kondisi ataupun program tertentu, singkatan-singkatan ini malahan membuat sebagian besar publik bingung. Mau bagaimana lagi, penggunaan bahasa terlalu rumit dan tidak membumi.

Terminologi ODP dan PDP, misalnya. Dua istilah yang akan terdengar sangat mirip satu sama lain apabila diucapkan ini nyatanya memiliki perbedaan signifikan. ODP digunakan untuk menyebut individu yang pernah berkontak langsung pada pasien penderita covid-19 atau yang sempat bepergian dalam waktu dekat ke negara yang terjangkit virus ini. Sementara itu, PDP digunakan untuk mengelompokkan individu yang telah mengalami gejala-gejala covid-19, seperti batuk, pilek, dan demam tinggi, serta sedang dalam masa perawatan.

Masalahnya, dengan perbedaan kedua istilah ini pun, tidak menjelaskan angka positif pasien positif corona. Terminologi-terminologi ini malahan berada di luarnya. Akan mudah dimengerti apabila keduanya digunakan untuk menjelaskan data pasien positif, misalnya yang dengan gejala atau tanpa gejala (asimptomik).

Jika pun tidak, mungkin akan lebih baik jika menggunakan istilah lebih sederhana, seperti yang digunakan WHO dan Hopkins, yakni pasien positif, pasien positif dirawat, korban meninggal, dan korban kembali sehat. Dalam kondisi krisis seperti ini, masyarakat membutuhkan pemberian informasi yang gampang dimengerti. Bahasa yang berbelit dan sukar dibedakan hanya akan membuat publik curiga jika ada tujuan tertentu dari pemerintah. Misalnya untuk mengaburkan data yang sebenarnya.

Kelinglungan masyarakat akibat berbagai istilah yang rancu ini sangat disayangkan karena mengindikasikan tidak suksesnya komunikasi yang coba dibangun pemerintah. Padahal, menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson dan M. Dallas Burnett dalam buku mereka Techniques for Effective Communication (1979), tujuan sentral dari sebuah komunikasi ada tiga, yakni menciptakan rasa mengerti (to secure understanding), menciptakan penerimaan (to establish acceptance), dan memotivasi tindakan tertentu (to motivate action).

Jadi, tujuan paling minim yang harus dicapai dalam sebuah komunikasi adalah pengertian dari pihak yang disampaikan pesan. Setelahnya, pihak tersebut akan menerima dan sepakat dengan pesan tersebut. Barulah setelah itu penerima pesan dapat mengaplikasikan apa yang mesti dilakukan berdasarkan pesan melalui tindakan tertentu.

Akan tetapi, kenyataannya jangankan sampai ke tahap tindakan, tahap mengerti saja belum tentu dicapai seluruh masyarakat. Terminologi asing seperti ODP dan PDP yang digunakan membuat publik jadi bingung dibanding tenang.

Tidak hanya istilah dalam mengelompokkan individu terpapar virus, pemerintah juga mengeluarkan istilah PSBB sebagai program penanggulangan wabah. Sebelumnya, dari perkembangan pandemi di berbagai negara lain, publik telah mengetahui istilah lockdown. Kemudian, setelah menginformasikan secara resmi sebagai negara terdampak, Indonesia malah memperkenalkan istilah PSBB dan menjalankannya di berbagai daerah. Masalahnya, masyarakat masih terlalu awam dan malah menjadi bingung dan bertanya-tanya, apa perbedaannya dengan lockdown?

Lagi-lagi, masalah bukan hanya ada pada peristilahan, tetapi juga terkait pelaksanaan. Program PSBB telah diimbau berbagai pemerintah daerah dengan berbagai aturan. Saat pelaksanaan, jika ada kelompok atau kalangan tertentu yang tidak patuh, seharusnya pemerintah mudah saja melacak sumber kekacauan. Tentu saja kemudian diberikan sanksi agar pelakunya jera. Namun, kenapa hingga sekarang masih saja ada yang nakal?

Tidak disangkal, selama berbagai proses yang dilakukan guna menjauhkan covid-19, rakyat masih belum merasa terayomi dengan ajakan pemerintah. Visi yang sama, yakni untuk memerangi virus yang telah menjadi teror bersama, belum juga terbangun antara pemerintah dan masyarakat.

Pesan ini belum sampai dengan sempurna ke benak publik. Kenapa? Salah satu alasannya bisa jadi karena terlalu bahasa yang tidak membumi yang disematkan pemerintah dalam berkomunikasi, padahal masyarakat membutuhkan bahasa yang lebih mudah dicerna. Jika mengerti saja tidak, jangankan untuk termotivasi mengikuti program yang dicanangkan pemerintah, sepakat pun belum tentu.

Jubir dan Kepercayaan Publik

Krisis komunikasi di masa krusial corona ini bukan hanya terjadi akibat bahasa pemerintah yang sulit dipahami. Faktor juru bicara yang beberapa kali membuat kesalahan saat menyampaikan informasi pun tak jarang malah membuat masalah baru.

Pemilihan ungkapan atau kalimat yang tidak hati-hati kadang terjadi dan dinilai beberapa kalangan tidak pantas diucapkan seorang yang berdiri atas nama pemerintah. Celakanya, akibat satu dua kesalahan, masyarakat akhirnya memandang juru bicara tertentu sebagai individu yang tidak andal. Masyarakat pun akhirnya mempertanyakan kebenaran informasi yang disampaikan.

Dalam penyampaian informasi, pemerintah idealnya menunjukkan kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan, dan perasaan dengan masyarakat. Dangan begitu, masyarakat dapat lebih tergerak untuk bekerja sama sehingga berbagai program dapat terlaksana. Pemilihan juru bicara menjadi hal yang tidak bisa dianggap remeh. Kapasitas sosok yang menjadi garda terdepan komunikasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

Citra baik dan kredibilitas sudah seharusnya jadi modal utama seseorang untuk dapat menjadi sosok yang berdiri mewakili suatu lembaga besar, apalagi pemerintah. Menurut teori kredibilitas sumber yang dikemukakan oleh Hovland, Kelley, dan Janis (1953), seseorang berpotensi untuk lebih mudah terpengaruh jika sumber-sumber persuasinya cukup kredibel. Dengan kata lain, penerimaan kita akan suatu informasi akan lebih besar ketika pesan tersebut disampaikan seseorang yang sudah terjamin kredibilitasnya, dibandingkan seseorang yang memiliki cap buruk dari publik.

Dibanding menolak, publik akan cenderung menerima dan sepakat pada suatu pesan yang disampaikan oleh sosok yang telah terkenal kredibel. Dengan demikian, ketika ia mengajak audiensnya melakukan sesuatu, potensi untuk menggerakkannya akan lebih besar. Makanya, pemilihan sosok yang ahli di bidangnya akan sangat efektif dalam sebuah komunikasi. Suatu ajakan akan lebih sukses jika komunikan atau pendengarnya adalah individu yang ahli pada isu yang dibicarakan (Azwar, 2011).

Bagaimanapun, tidak selamanya pemilihan sosok yang kredibel dapat menjamin bahwa seseorang layak menjadi pembicara. Apalagi, jika pemilihan hanya dilakukan melalui syarat gelar tertentu. Keahlian dan keandalan yang mumpuni tentu menjadi faktor yang perlu dibuktikan. Hal inilah yang pada akhirnya akan menentukan tingkat kepercayaan audiens.

Komunikator terpilih seharusnya memiliki kemampuan untuk menguasai topik pembicaraan (Venus, 2009), dalam kasus ini terkait wabah covid-19. Keahlian seorang juru bicara akan dinilai sebagai acuan masyarakat tentang layak atau tidaknya ia dipercaya. Dengan kata lain, kredibilitas kemudian dibentuk oleh keandalan komunikator tersebut sendiri dalam menguasai informasi yang harus disampaikan.

Sayang, di masa krisis seperti ini, baik jubir maupun metode komunikasi pemerintah, masih mencemaskan. Sama-sama ingin wabah cepat selesai, tetapi tidak ada sinergi berarti yang terlihat dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Lalu, jika masyarakat lamban bergerak karena kebingungan, siapa lagi yang hendak kita kambinghitamkan?

*) Peneliti Visi Teliti Saksama

References:

Arifin, A. (2008). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Azwar, S. (2011). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hovland, C., Janis, I., & Kelley, H. (1953). Communication and Persuasion. New Haven: Yale University Press.

Pace, R. W., Peterson, B. D., & Burnett, M. D. (1979). Techniques for effective communication. Boston: Addison-Wesley Publishing Company.

Venus, A. (2009). Manajemen Kampanye. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.