OPINI

16 Januari 2020

19:45 WIB

Ironi Pemborosan dan Kehilangan Pangan Yang Bikin Gamang

Pemborosan dan kehilangan pangan dalam setiap rantai pasoknya kontradiktif dengan upaya mencapai ketahanan pangan

Editor: Mohammad Widyar Rahman

Oleh: Mohammad Widyar Rahman*

Temuan riset The Economist Intelligence Unit dalam Food Sustainability Index 2018 (FSI 2018) menjadi perhatian kita semua. Berdasarkan tiga sektor yang diukur riset yang dilakukan di 67 negara itu, diketahui posisi Indonesia berada di peringkat 19 pada kelompok negara-negara berpendapatan menengah.

Riset terkait indeks FSI ini mengukur tiga sektor utama yaitu food loss and waste, sustainable agriculture dan nutritional challenge. Sektor food loss and waste diukur dengan variabel kebijakan kehilangan dan pemborosan pangan, kehilangan pada tingkat distribusinya dan pemborosan pada tingkat konsumen. Sektor sustainable agriculture diukur dengan variabel sumber daya air, perubahan lahan dan emisi gas rumah kaca serta sektor tantangan nutrisi diukur dengan variabel pola konsumsi, kualitas dan harapan hidup.

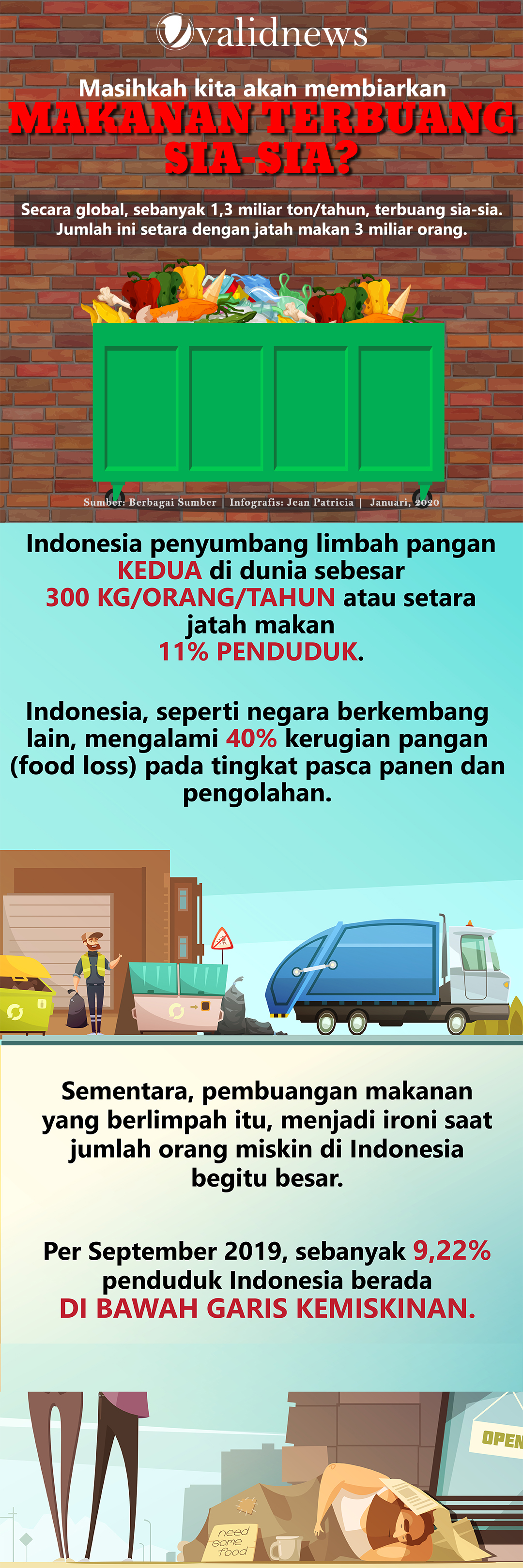

Sebelumnya, pada tahun 2016 riset ini hanya mengikutsertakan 25 negara menemukan bahwa Indonesia sebagai penyumbang limbah pangan kedua di dunia yang mencapai 300 kg per tahun. Nilai ini mengungguli negara maju, seperti Amerika (277 kg) dan UAE (196 kg). Posisi pertama penyumbang limbah pangan di tempati oleh Arab Saudi, yaitu sebesar 427 kg.

Di sisi lain, Global Food Security Index 2019 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke 62 dari 113 negara. Peringkat ini berdasarkan tiga aspek, yaitu affordability, availability dan quality and safety. Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke 5 dibawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Food loss and waste selalu dikaitkan dengan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan dibalik tingginya limbah pangan dan kehilangan pangan pada setiap tahapan rantai pasoknya, ada ironi kemiskinan dan kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan untuk mencapai ketahanan pangan.

Pola Konsumsi

Berdasarkan fungsinya, konsumsi pangan terdiri atas sumber pangan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Sumber nutrisi ini dapat kita peroleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Berdasarkan Statistik Pangan Indonesia 2018, konsumsi karbohidrat penduduk Indonesia sebesar 96.326 kg/kapita/tahun atau menurun 0,21% dalam kurun waktu 2014-2018. Konsumsi daging penduduk Indonesia 2018 sebesar 3428 kg/kapita/tahun atau meningkat 17,91% dalam kurun waktu 2014-2018.

Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan dari sumber energi karbohidrat ke jenis pangan yang lebih variatif, seperti protein, lemak dan vitamin. Faktanya, Pola konsumsi baik karbohidrat sebagai basis energi yang umum terwakili oleh beras, daging bahkan hingga komoditas lainnya, seperti ikan, sayur dan buah-buahan di Indonesia memiliki pola yang unik. Peningkatan konsumsi seluruh bahan pangan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatannya.

Menurut Arifin et. al. (2018), dinamika konsumsi beras cenderung menurun pada kelas pendapatan tinggi berbeda dengan penurunan pada kelas pendapatan rendah. Pada kelas pendapatan tinggi penurunan disebabkan karena pergeseran porsi konsumsi pada jenis pangan berkualitas lebih tinggi seperti pangan yang mengandung lebih banyak protein, lemak, dan vitamin. Sementara, pada kelas pendapatan rendah cenderung disebabkan karena akses terhadap pangan yang kurang memadai. Ataupun juga identik dengan masyarakat miskin yang kekurangan nutrisi.

Untuk komoditas daging keunikannya terletak pada konsumsi komoditas unggas. Meskipun, pola konsumsi daging sapi dan unggas peningkatan konsumsinya seiring dengan meningkatnya pendapatan, namun kedua komoditas ini memilki disparitas yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini mengindikasikan wilayah pedesaan lebih variatif terhadap sumber protein hewani.

Kemudian, untuk bahan pangan berbasis ikan, sayur, kacang-kacangan dan buah-buahan rata-rata konsumsi ikan dan sayuran umumnya lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di perkotaan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan akses terhadap ikan dan sayuran untuk masyarakat pedesaan umumnya lebih baik daripada di daerah perkotaan.

Reardon et al. (2014) menunjukkan bahwa pada 2010, konsumen perkotaan di Indonesia menghabiskan 16% dari anggaran makanan mereka untuk beras, 15% untuk buah-buahan dan sayuran dan 22% untuk protein hewani. Sementara itu, konsumen pedesaan menghabiskan 24% untuk beras, 17% buah-buahan dan sayuran, dan 20 protein hewani.

Pola konsumsi dapat menjadi indikasi potensi pemborosan pangan (food waste). Apalagi menurut Arcadis (2010) menunjukkan penyumbang food waste yang signifikan berasal dari konsumen perkotaan yang juga memiliki taraf ekonomi lebih tinggi. Berdasarkan rantai pasoknya, hal tersebut boleh jadi bersumber dari tingkat ritel dan konsumen yang cenderung lebih tinggi.

Hal ini dapat menjadi dasar terhadap pentingnya perubahan pola konsumsi masyarakat. Karena yang terpenting adalah perubahan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan dan gizi serta perubahan gaya hidup untuk mencapai ketahanan pangan.

Ironi Kebijakan Pangan

Ketahanan pangan (food security) terjadi ketika masyarakat secara fisik, sosial, dan secara ekonomi memiliki akses berkelanjutan terhadap makanan yang memadai, aman, dan bergizi. Sebaliknya, food insecurity sebagai ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan yang memadai.

Sayangnya, ketahanan pangan hanya cenderung berfokus pada ketersediaan pangan sehingga swasembada selalu menjadi acuan terhadap tercukupinya masyarakat terhadap pangan. Padahal pencapaian swasembada belum tentu dapat memenuhi keterjangkauan dan kecukupan nutrisi sesuai dengan standar nutrisi sehat.

Swasembada pangan pun hanya diukur dari pemenuhan komoditas beras. Biarlah menjadi fakta sejarah masa lalu yang sukses. Kesuksesan tersebut selalu menjadi tolok ukur kemakmuran negeri ini. Padahal banyak hasil riset yang menunjukkan bahwa swasembada tidak menjamin pemenuhan masyarakatnya untuk dapat memperoleh pangan secara merata. Lagi pula, tidak semua masyarakat Indonesia makanan pokoknya nasi.

PBB sendiri menyebut swasembada pangan ini bukan solusi jangka panjang terutama untuk pemenuhan gizi nasional. Apalagi tidak semua masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok. Hal ini perlu menjadi kepedulian kita semua karena sering kali dijadikan komoditas politik.

Ironis memang, sebagaimana Warr (2011) dalam working paper-nya menyebut kebijakan swasembada mengarahkan pada pembatasan impor pangan melalui mekanisme menaikkan harga domestik, tetapi kebijakan ini dengan mengorbankan pengurangan ketahanan pangan bagi orang-orang yang paling rentan yaitu konsumen beras yang paling miskin. Sebagaimana kita ketahui bahwa konsumen termiskin menanggung beban terbesar dari kebijakan ini karena pengeluaran pangan masyarakat miskin membentuk proporsi terbesar dari anggaran rumah tangga mereka.

Tujuan swasembada yang cenderung pada aspek kuantitas sepertinya hanya menciptakan konflik dengan ketahanan pangan dan kemiskinan di sisi lain. Apalagi komitmen Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pertanian tampaknya semakin berkurang seiring dengan permasalahan luas lahan pertanian, aspek ketersediaan air baik kualitas maupun kuantitasnya serta tantangan perubahan iklim.

Belum lagi, menurut FAO sebesar 40% kerugian (food loss) terjadi pada tingkat pasca panen dan pengolahan. Hal tersebut sejalan dengan data BPS (2017) yang menunjukkan bahwa para pengusaha makanan dan minuman mengolah sebanyak 43,8% dengan membuangnya ke alam.

Kenyataan ini sebagiannya ada dalam keseharian kita baik sebagai produsen maupun konsumen, terkadang kita sering membuang makanan karena dipikir sudah kedaluarsa, bahkan ketika tanggal yang tertera belum mencapai kedaluarsa tapi tidak memenuhi standar produk, Kita membuang makanan tersebut juga karena mungkin secara estetis kurang baik ataupun merasa kualitasnya menurun.

Tidak hanya itu, di tingkat petani dan penjual di pasar juga sering berkontribusi pada limbah makanan ketika mereka merasa produk buah-buahan atau sayuran tertentu tidak “cukup cantik” untuk dijual apalagi jika harga buah-buahan dan sayuran tersebut berharga murah di pasaran. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan produksi saja tidak cukup, jika ujungnya hanya untuk dibuang. Sistem pangan perlu menerapkan strategi untuk menghindari kehilangan pangan (food loss).

Karena utamanya tentu saja menjadikan hal-hal diatas ironi di Indonesia, mengingat Riskesdas 2018 menunjukkan bahwamasih ada sekitar 17,7% balita yang mengalami gizi buruk dan kurang gizi. Kasus stunting pun masih banyak ditemui dengan persentase 29,6%. Berdasarkan data Global Hunger Index 2018, Indonesia berada di peringkat 73 dari 119 negara dengan skor 21,9 atau masuk dalam kategori serius.

Hasil riset The Economist Intelligence Unit ini keduanya memberikan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, Indonesia banyak membuang makanannya di tengah produktivitas lahan yang cenderung berkurang dan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Di sisi lain, perbedaan pola konsumsi berdasarkan pendapatan juga menunjukkan adanya celah yang lebar antara pemenuhan nutrisi dan daya beli serta antara keterjangkauan dan ketersediaan. Dengan kondisi sistem pangan tersebut, masihkah kita akan membiarkan makanan terbuang sia-sia?

*) Peneliti Visi Teliti Saksama

Referensi:

Arcadis, 2010. Assessment of The Option to Improve The Management of Bio-Waste in The European Union, Deurne, Belgia.

Arifin B, N A Achsani, D Martianto, L K Sari, A H Firdaus. 2018. Modeling the Future of Indonesian Food Consumption: Final Report. Research Report submitted to the National Development Planning Agency (Bappenas), World Food Programme (WFP) and Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), Jakarta.

Reardon, T., Tschirley, D., Dolislager, M., Snyder, S., Hu, J. and White, S. 2014. Urbanization, Diet Change, and Transformationof Food Supply Chains inAsia. Working paper, Global Center for Food Systems Innovation, Michigan State University.

Warr P. 2011. Food Security vs. Food Self-Sufficiency: The Indonesian Case. Working Papers in Trade and Development. The Australian National University.