NASIONAL

24 Juni 2025

19:46 WIB

Terumbu Karang Layak Konservasi Bukan Eksploitasi

Konservasi di terumbu karang menjadi keharusan. Jika diabaikan, dapat menjadi ancaman bagi masa depan kehidupan.

Penulis: Aldiansyah Nurrahman, Ananda Putri Upi Mawardi

Editor: Leo Wisnu Susapto

Pemandangan terumbu karang di salah satu pulau di Raja Ampat. Shutterstock/SergeUWPhoto.

JAKARTA - Raja Ampat punya banyak peran. Bukan sekadar destinasi wisata bawah laut, tetapi merupakan pusat keanekaragaman hayati laut paling kaya di dunia.

Terletak di jantung Segitiga Terumbu Karang, kawasan ini menjadi pusat keanekaragaman hayati laut. Raja Ampat menjadi habitat bagi ribuan spesies laut, termasuk terumbu karang, ikan hias, dan biota langka lainnya.

Terumbu karang di Raja Ampat menghasilkan warna-warni yang unik. Warna cerah terumbu karang lunak, kipas laut, spons, tunicata, crinoid, dan karang keras berpadu. Lalu, membentuk habitat bagi moluska dan krustasea kecil, siput laut, kerang raksasa, bulu babi, dan bintang laut.

Terumbu di daerah ini menjadi tempat berkumpul ikan karang berwarna cerah. Mulai dari ikan kakatua, botana dan salem yang berseliweran, sedangkan kakap, kompele, barakuda, tuna dan hiu berenang mengikuti arus.

Bergeser ke tepian pulau, tepatnya di antara hutan bakau dan terumbu karang, menjadi tempat bagi ikan juvenil, hiu, dan spesies makro seperti seperti siput laut, cacing pipih, kepiting hingga udang.

Karena keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa dan unik, serta kaitannya yang erat dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Raja Ampat harus dianggap sebagai prioritas global untuk konservasi.

Otoritas kawasan konservasi perairan Raja Ampat berusaha untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui upaya-upaya pengelolaan yang berporos pada prinsip-prinsip keberlanjutan, yang menjadikan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pembangunan berkelanjutan sebagai intinya.

Dari total luas perairan Kabupaten Raja Ampat yang mencapai 59.280 kilometer persegi (km²), sekitar 33,4% atau 19.823 km² ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan.

Ancaman

Namun, meski berstatus sebagai kawasan konservasi dan wisata unggulan, Raja Ampat tidak luput dari ancaman eksploitasi sumber daya alam (SDA), termasuk pertambangan nikel.

Tambang nikel di Raja Ampat ada sejak 1967 oleh PT Gag Nikel, mengelola lahan seluas 13.136 hektare (ha) di Pulau Gag. Kegiatan perusahaan dimulai eksplorasi dan berlanjut ke tahap produksi sejak 2018.

Pada tahun 2025, pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang lainnya yang beroperasi di Pulau Kawei, Pulau Manyaifun Batang Pele, Pulau Manuran, dan Yesner Waigeo Timur.

Alasan pencabutan, karena perusahaan tersebut melanggar aturan lingkungan dan berada di kawasan Geopark. PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk (Persero) tetap beroperasi dan tidak dicabut izinnya.

Kemunculan lahan tambang memicu hilangnya sekitar 500 ha wilayah hutan dan vegetasi alami. Berikutnya, memicu limpasan tanah semakin memperparah sedimentasi wilayah pesisir, merusak terumbu karang dan mengganggu ekosistem laut. Wilayah Batang Pele dan Manyaifun, yang dekat dengan destinasi wisata, juga menghadapi masalah yang sama.

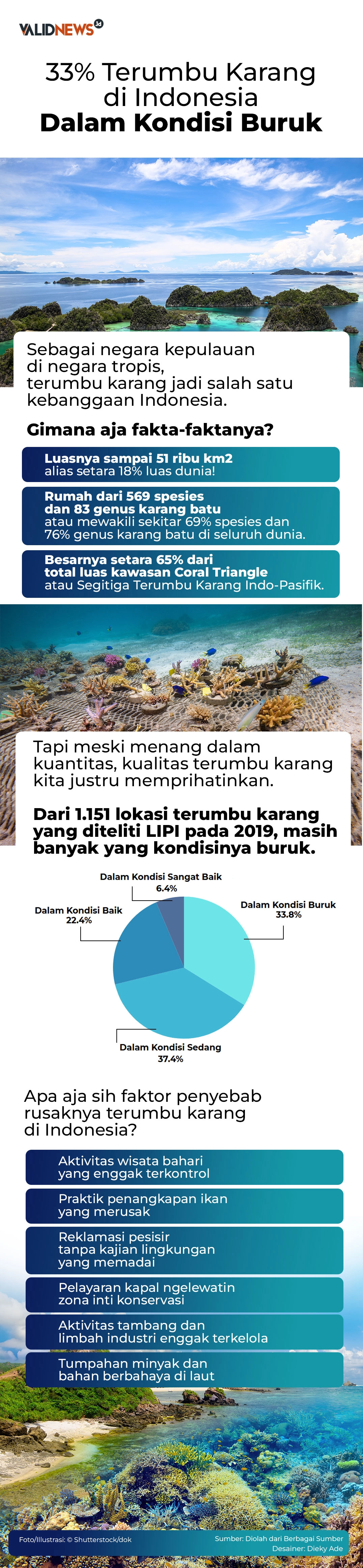

Kondisi sama terjadi di kawasan terumbu karang di Indonesia. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1.151 terumbu karang Indonesia tahun 2019, 33,8% terumbu karang Indonesia dalam kondisi buruk (390 terumbu karang); 37,4% sedang (431 terumbu karang); 22,4% baik (258 terumbu karang); dan 6,4% sangat baik (74 terumbu karang).

Memang pada periodr 1993 hingga 2019, persentase terumbu karang yang buruk menurun, dari 46% menjadi 34%. Meski demikian, para peneliti memperingatkan bahwa terumbu karang yang buruk mungkin tak bisa membaik dan akhirnya mati.

Coral Reef Specialist Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Rizya Ardiwijaya menyatakan, tak lagi ada data seperti yang dihasilkan LIPI pada 2019. Namun, dia yakin, kondisi terumbu kerang sekarang tidak lebih baik dari data LIPI tersebut.

Dia memaparkan, ekosistem terumbu karang kerap mendapat ancaman, baik secara natural ataupun antropogenik. Untuk natural, misalnya, karena kenaikan suhu permukaan laut atau perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan masif.

“Kita punya lokasi kerja penanaman rumput kita di Nusa Tenggara Timur juga pernah terkena Badai Seroja. “Kalau tidak bisa pulih, mungkin kita coba untuk intervensi dengan memberikan perlakuan restorasi,” kata dia dalam perbincangan dengan Validnews, Kamis (19/6).

Sementara, antropogenik berarti disebabkan manusia. Misalnya, dengan menggunakan bom atau menggunakan potasium sianida untuk menangkap ikan.

Ancaman antropogenik lainnya, adalah pembangunan seperti pembangunan kota, pembangunan dermaga, atau bahkan reklamasi. Selain itu, jika lokasi terumbu karang dekat dengan pemukiman, pusat kota, atau pusat industri, ancamannya polusi. Ditambah lagi persoalan sampah-sampah padat dari daratan juga merusak terumbu karang.

Rizya menilai, untuk menyelamatkan terumbu karang Indonesia, perlu meningkatkan upaya pelindungan. Seperti menetapkan kawasan konservasi.

Atau, dengan pola sasi, yakni sistem buka-tutup hasil laut. Misalnya, berburu teripang ditutup untuk satu tahun dan hanya dibuka pada saat tertentu.

YKAN, kata Rizya, berusaha mendukung pemerintah untuk membentuk kawasan-kawasan konservasi terumbu karang. Lalu, mengedukasi masyarakat setempat agar mempunyai kesadaran mengenai terumbu karang, sehingga bisa turut mengawasi terumbu karang.

Baca juga: Karang: Hewan Menakjubkan Yang Hidupnya Kian Menantang

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Yonvitner mengatakan kerusakan terumbu karang menyebabkan hilangnya ekosistem itu sendiri.

“Kita akan mengalami degradasi sumber daya, termasuk ikan, biomassa dan sebagainya. Kemudian juga kita akan kehilangan salah satu bagian dari ekosistem esensial yang elemennya penting dalam pengendalian iklim misalnya,” kata dia, Jumat (20/6).

Selain itu, kerusakan memengaruhi sumber-sumber kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil yang banyak bergantung kepada ekosistem terumbu karang.

“Hari ini kan orang mulai banyak menikmati wisata alam. Maka yang terjadi para pengunjung wisata berkurang, ekonomi berkurang, menyusut,” papar Yonvitner.

Oleh karena itu, menurutnya, terumbu karang harus dilihat sebagai sebuah aset yang harus dilindungi.

Target Perluasan

Direktur Konservasi Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Firdaus Agung mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas terumbu karang Indonesia seluas 2,53 juta ha pada 2021.

Dari luas itu, KKP telah melindungi ekosistem terumbu karang dengan luas total 730.180,59 ha sampai 2024 yang tersebar di 537 kawasan konservasi. Adapun total kawasan konservasi di bawah KKP totalnya mencapai 25,39 juta ha.

“Tahun 2025 KKP sedang dan masih proses melakukan pemutakhiran dengan verifikasi dan validasi luas dan status terumbu karang di tujuh pilot project di tujuh provinsi yakni Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah,” katanya, kepada Validnews, Jumat (20/6).

Firdaus mengatakan, untuk menyelamatkan terumbu karang, KKP sesuai dengan Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029, menargetkan perluasan kawasan konservasi laut Indonesia hingga mencapai 10% dari total luas perairan Indonesia atau setara dengan sekitar 32,5 juta ha pada 2030, dan ditingkatkan menjadi 30% atau sekitar 97,5 juta ha pada 2045.

Dari 537 kawasan konservasi, Firdaus mengaku saat ini memberikan perhatian khusus terhadap kawasan-kawasan konservasi terumbu karang yang berada di dalam wilayah Coral Triangle, khususnya di perairan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Ia menjelaskan, kawasan-kawasan itu ditetapkan sebagai prioritas karena memiliki tingkat kerentanan ekologis yang sangat tinggi, sekaligus menjadi habitat kritis bagi spesies laut yang terancam punah dan endemik secara global.

Selain itu, upaya menyelamatkan terumbu karang dilakukan melalui pemantauan kesehatan dan ketahanan karang yang dilakukan bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di kawasan konservasi. Kemudian, untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi dilakukan restorasi dan rehabilitasi dengan melakukan transplantasi karang, serta membuat lokasi coral stock restoration.

Pada 2020, diungkapkan Firdaus, sudah ada 533 proyek konservasi terumbu karang yang menyebar di 29 provinsi. Ratusan proyek ini telah menenggelamkan sekitar 120 ribu unit terumbu buatan dan 53 ribu rak transplantasi karang.

Selain itu, ada sekitar sejuta potongan karang transplantasi yang ditempelkan pada unit-unit tersebut. Proyek tersebut menasbihkan Indonesia sebagai negara pemilik restorasi terumbu karang terbanyak di dunia.

KKP juga menyusun Rencana Aksi Nasional Konservasi Terumbu Karang (RAN Karang) sebagai arah kebijakan operasional untuk memperkuat pelindungan, pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem terumbu karang.

Tak hanya itu, KKP sedang mendorong skema inovatif seperti penerapan Coral Bond, serta potensi integrasi melalui skema Tropical Forest and Coral Conservation Act (TFCCA). Dengan Skema ini Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan mekanisme pengalihan sebagian utang luar negeri menjadi investasi untuk kegiatan konservasi sumber daya alam.

Namun hal-hal yang dilakukan itu disadari tidaklah cukup, karenanya menurut Firdaus, diperlukan penguatan tata kelola dan instrumen hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi, khususnya melalui penerapan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang ketat di sekitar pusat habitat karang untuk mengontrol aktivitas pemanfaatan agar tidak mengancam ekosistem.

Dia turut mendorong penerapan asuransi terumbu karang sebagai instrumen inovatif dalam mendukung pemulihan pasca bencana, seperti kerusakan akibat badai atau pemutihan massal. Skema ini dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, donor internasional, perguruan tinggi, LSM, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir.

Selain itu, Firdaus mengatakan, dibutuhkan pendidikan lingkungan hidup, kampanye nasional, dan diseminasi informasi berbasis komunitas untuk mengubah perilaku masyarakat dan wisatawan dalam menjaga terumbu karang.

Firdaus menyampaikan untuk menyelamatkan terumbu karang KKP menghadapi sejumlah tantangan seperti belum optimalnya kesadaran dan komitmen semua pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang.

Kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim global menyebabkan fenomena pemutihan karang yang masif dan memperburuk kesehatan ekosistem karang menjadi tantangan yang lain.

“Diperkirakan jika suhu laut meningkat hingga 2°C, maka 50% terumbu karang di Indonesia dapat musnah pada 2030. Kawasan Segitiga Karang Indonesia, khususnya di perairan Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, termasuk dalam kategori kerentanan sangat tinggi terhadap dampak ini,” tegasnya.

Diakuinya, keterbatasan pendanaan untuk konservasi juga menjadi kendala nyata di lapangan.

Dia menambahkan, dari temuan KKP, ada sejumlah faktor utama penyebab kerusakan terumbu karang. Karena faktor tekanan dari aktivitas wisata bahari yang tidak terkontrol, praktik penangkapan ikan yang merusak, reklamasi pesisir tanpa kajian lingkungan yang memadai, pelayaran kapal yang melewati zona inti konservasi, aktivitas pertambangan dan limbah industri yang tidak terkelola, dan tumpahan minyak dan bahan berbahaya di laut.

Akibat kerusakan tersebut, kata Firdaus, tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan ekonomi nasional. Seperti, menurunnya stok ikan akibat hilangnya habitat dan tempat pemijahan. Lalu, penurunan pendapatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku wisata bahari.

“Selain itu, kehilangan jasa pelindungan pantai alami yang meningkatkan risiko abrasi dan kerusakan infrastruktur pesisir. Lalu, menurunnya potensi ekonomi biru, seperti karbon biru, ekowisata, dan bioprospeksi laut,” kata Firdaus.

Persoalan Dunia

Masalah yang dihadapi terumbu karang Indonesia, juga menjadi persoalan dunia.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyampaikan, sejak 1 Januari 2023 hingga 30 April 2025, 83,7% terumbu karang di seluruh dunia telah memutih. Peristiwa tersebut nampak setidaknya di 83 negara dan wilayah.

Jumlah itu meningkat dibanding pada 2014-2017. Saat itu, 68,2% area terumbu karang dunia memutih. Dunia juga pernah mengalami pemutihan karang global 37% pada 2010 dan 21% pada peristiwa 1998.

Penelitian yang dipresentasikan pada Ocean Sciences Meeting 2020, memperkirakan habitat terumbu karang kemungkinan akan punah pada 2100. Penyebab utamanya adalah perairan yang semakin menghangat dan pengasaman laut. Keduanya merupakan hasil perubahan iklim yang disebabkan manusia.

Penelitian itu memprediksi, dalam dua dekade mendatang, 70-90% terumbu karang di dunia akan menghilang.