NASIONAL

01 November 2025

18:00 WIB

Potensi Emisi Dari BBM Hijau

Niat pemerintah untuk menambah kandungan etanol dalam BBM diapresiasi, sekaligus dinilai terlalu terburu-buru. Ada potensi justru menambah emisi.

Penulis: James Fernando

Editor: Leo Wisnu Susapto

Petani berangkat bekerja melintasi kebun tebu dengan latar belakang erupsi Gunung Raung di Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (20/6/2025). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya.

JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan lahan untuk mendukung rencana mandatori campuran etanol 10% terhadap bahan bakar minyak (BBM) atau bioetanol. Semua kementerian menggemakan program besar ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan, untuk sementara baru ada lahan untuk tanaman yang dapat diolah menjadi bioetanol, tersedia seluas 240 ribu hektare (ha).

"Tersebar, ada di 18 provinsi tapi nanti ada sampai satu juta hektare karena sedang kami carikan lagi," kata dia di Jakarta, Rabu (29/10).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan singkong merupakan salah satu bahan baku untuk memproduksi etanol. Selain singkong, jagung dan tebu juga merupakan sumber dari etanol. Dia menyebut rencana cetak lahan tanam singkong akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Amran belum bisa membocorkan lokasi lahan tersebut lantaran perlu berkoordinasi dengan Menteri ATR.

Sejauh ini tebal keyakinan pemerintah, etanol menjadi bahan campuran yang mampu mendongkrak oktan (RON) Bahan Bakar Minyak (BBM), dan ramah lingkungan. Sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah.

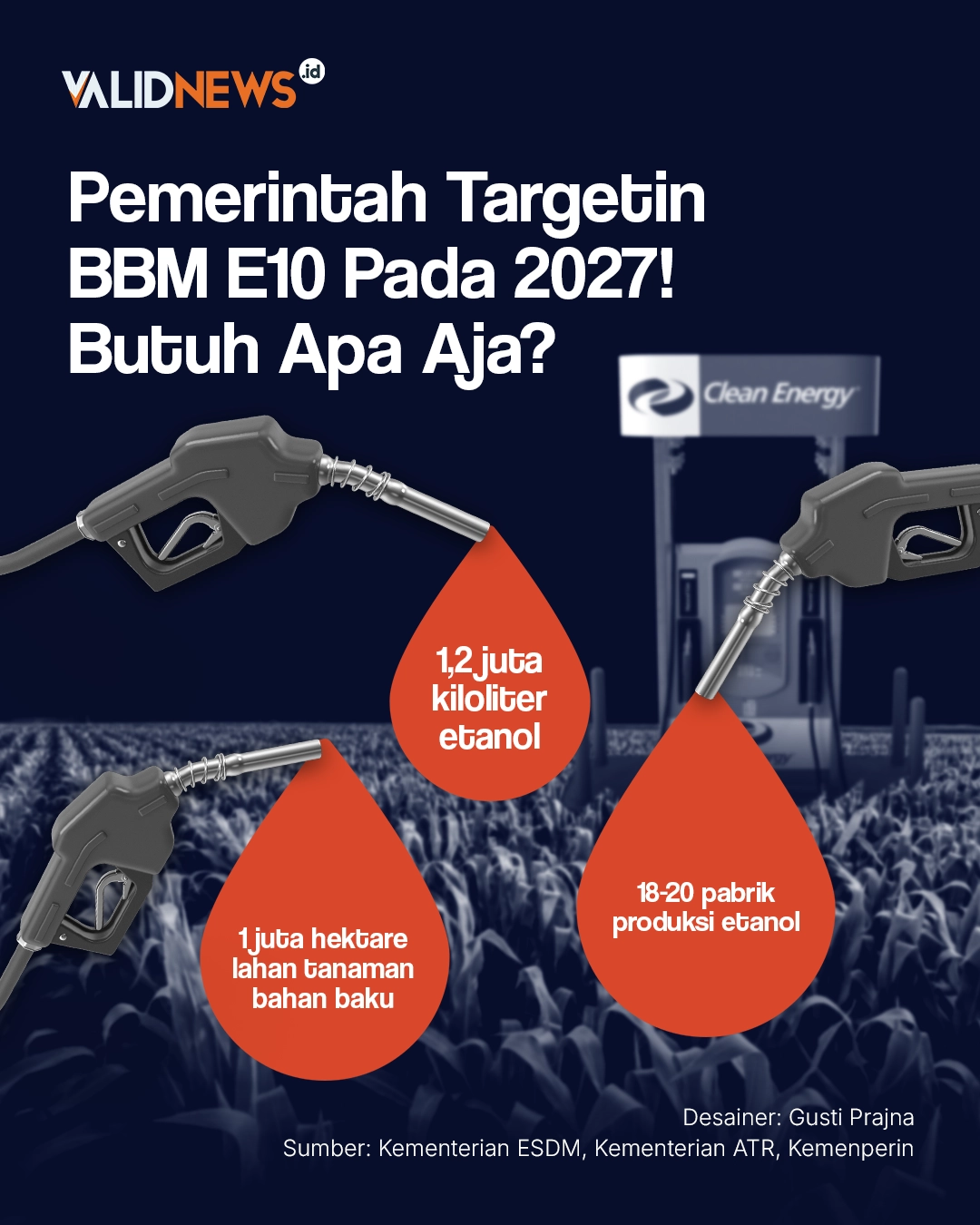

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah kini tengah menyiapkan rantai pasok bahan baku hingga mekanisme produksinya. Bahlil memperkirakan, untuk mendukung program BBM campuran etanol 10% (E10), Indonesia akan membutuhkan sekitar 1,2 juta ton etanol pada tahun 2027.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi kepada Validnews, Kamis (29/10) menjelaskan, kebijakan pencampuran bahan bakar nabati sudah berjalan sejak 2008 dan kembali diperkuat dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2023.

“Saat ini ada 13 perusahaan yang bisa memproduksi bioetanol, namun baru tiga yang siap untuk produksi,” ujar Eniya.

Produksi dari tiga perusahaan tersebut baru mencapai 63 ribu kiloliter per tahun. Pemerintah mencoba untuk mamaksimalkan agar bisa produksi 400 ribu kiloliter atau lebih.

Selain, untuk mengejar produksi bioethanol seperti disebutkan Menteri ESDM, perlu pembangunan 18–20 pabrik bioetanol baru dalam tiga tahun ke depan.

Terkait lokasi pabrik, pemerintah juga tidak menyebutkan pasti lokasinya, seperti rencana penambahan lahan.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika sempat berujar, lokasi pabrik akan ada di tempat lahan tanaman bahan baku banyak ditemukan. Seperti di Blitar, Jawa Timur dan Merauke, Papua Barat.

Daerah lain yang potensial untuk menjadi lokasi pendirian pabrik etanol adalah Tegal, Jawa Tengah, Sumba, NTT dan Sumatra Selatan. Rencana ini merujuk produktivitas dan rendemen tebu yang dihasilkan di daerah tersebut sudah cukup baik. Sementara di Sumsel, produktivitasnya bisa menghasilkan 100 ton per ha karena tanah rawa.

Kemenperin juga mengidentifikasi, lokasi pabrik etanol berbasis sagu dapat didirikan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua.

Sasar Lahan Hutan

Untuk mengejar target, terbuka peluang pembukaan lahan baru seluas 700 ribu hektar yang bersumber dari lahan perkebunan dan kawasan hutan. Dari perluasan itu, diharapkan produksi bioetanol bisa mencapai 1,2 juta kiloliter per tahun.

Namun, rencana pemerintah untuk perluasan lahan pertanian khusus bahan baku etanol ini memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan. Seperti, kerusakan alam.

Manager Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut, Wahyu Perdana mengatakan, wacana yang digaungkan pemerintah belakangan ini hanya fokus pada aspek teknis dan energi, tanpa memastikan keberlanjutan lingkungan dari penyediaan bahan baku etanol.

Jika ekspansi perkebunan tebu, singkong, dan jagung dilakukan secara besar-besaran, dikhawatirkan akan menambah tekanan terhadap ekosistem gambut dan hutan alam. Padahal, dua wilayah ini memiliki fungsi vital dalam penyerapan karbon dan pengendalian iklim.

Wahyu mengingatkan, upaya pengurangan emisi bisa berbalik arah jika pembukaan lahan untuk bahan baku bioetanol justru menambah deforestasi dan kebakaran gambut. Dia lalu mengutip dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan pemerintah ke UNFCCC. Disebutkan, target pemerintah untuk total emisi mencapai 1,845 gigaton CO₂e pada 2019. Angka itu dipicu oleh sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LUCF), termasuk kebakaran gambut menyumbang lebih dari 50% dari total emisi nasional.

“Jika merujuk pada data ini, semestinya keselamatan ekosistem, khususnya gambut, dan hak masyarakat menjadi prioritas. Jika tidak hati-hati, kebijakan ini justru memindahkan kerusakan dan beban ekologis,” kata Wahyu, kepada Validnews, Jumat (31/10).

Pantau Gambut juga menyoroti wilayah Papua Selatan, yang kini menjadi salah satu lokasi potensial pengembangan bahan baku etanol. Wilayah ini sebelumnya merupakan area proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sejak masa pemerintahan sebelumnya. Namun, proyek ini sarat konflik lahan dan menimbulkan deforestasi.

Data Pantau Gambut menunjukkan adanya tumpang tindih antara area pengembangan food estate dan kawasan berhutan yang kaya gambut. Lalu, tanaman monokultur dalam skala besar, meningkatkan risiko kehilangan tutupan hutan dan penurunan kualitas lingkungan.

Dalam kerangka hukum lingkungan, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem seharusnya tunduk pada asas kehati-hatian dini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

“Alih-alih menjadi solusi energi hijau, E10 bisa menjadi sumber emisi baru bila tidak dikawal dengan prinsip kehati-hatian dan pelindungan ekosistem,” kata Wahyu.

Terburu-buru

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengingatkan pemerintah, untuk rencana membuka lahan satu juta ha bagi kebutuhan bioethanol.

Pegiat lingkungan kejanggalan dari rencana ini yang dimandatkan dalam PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang terbit pada 15 September 2025. Alih-alih mempercepat transisi menuju energi bersih, aturan ini justru menurunkan ambisi energi terbarukan.

Dalam PP ini, target energi terbarukan hanya dipatok 19–21% pada 2030, naik perlahan jadi 58–61% pada 2060. Angka itu lebih rendah dibandingkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017 yang menargetkan 23% energi hijau pada 2025.

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian menyarankan, pemerintah mesti belajar dari food estate di Merauke.

Pemerintah membuka kawasan yang penting untuk kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Mengubah fungsi kawasan yang penting bagi kelestarian lingkungan dan membuat masyarakat adat kehilangan kawasan yang menopang hidup mereka.

Jika kebijakan E10 dikejar tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, pembukaan lahan untuk kebun tebu hanya akan menimbulkan deforestasi. Sekaligus, berpotensi memicu konflik sosial di wilayah pengembangan.

Kondisi serupa telah terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tenggara, di mana proyek perkebunan tebu sebelumnya menimbulkan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat.

Selain risiko lingkungan, Walhi juga menyoroti aspek keadilan energi dalam kebijakan ini. Jika proyek etanol 10% ditempatkan dalam kerangka bisnis, maka tujuan utamanya akan berfokus pada profit dan peningkatan produksi. Bukan pada pemenuhan hak masyarakat atas energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Uli berpandangan, energi seharusnya dipandang sebagai hak dasar masyarakat. Pendekatan ini dinilai dapat menghindarkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta memberi ruang bagi kontrol masyarakat terhadap cara dan skala produksi energi.

Hingga kini, pemerintah belum membuka secara transparan peta wilayah yang akan menjadi lokasi pengembangan proyek E10. Ketertutupan informasi ini menimbulkan kekhawatiran banyak wilayah berpenghuni akan terdampak tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup BRIN, Irhan Febijanto, kepada Validnews, Jumat (31/10) mengatakan, penerapan kebijakan E10 memiliki potensi manfaat besar dalam menekan emisi gas rumah kaca.

Irhan mengingatkan, program ini justru bisa menimbulkan dampak lingkungan yang berlawanan dengan tujuan awalnya. Karena, menurut Irhan, pemerintah memakai alasan kekurangan pasokan bahan baku untuk fokus pada perluasan lahan.

Proses alih lahan dari hutan ke area pertanian penghasil bahan baku etanol seperti tebu atau singkong berisiko tinggi menambah emisi karbon.

“Hutan itu penyimpan karbon. Kalau ditebang untuk ditanami tebu atau ketela pohon, maka karbon itu lepas ke atmosfer. Belum lagi penggunaan pupuk dan kegiatan budidaya yang juga menghasilkan emisi,” papar Irhan.

Dari sisi kebijakan, Irhan menilai keputusan implementasi E10 muncul terlalu cepat tanpa kesiapan menyeluruh. Meski, dulu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sempat membuat roadmap pengembangan campuran etanol ke bensin ini. Namun, tidak berjalan.

“Yang paling penting dijaga adalah alih guna lahannya. Kalau itu tidak dikontrol, dampaknya akan besar. Bisa-bisa, kita dikritik dunia internasional karena dianggap menambah emisi, seperti yang dulu terjadi pada program co-firing biomassa,” lanjut Irhan.

Perekayasa Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar Organisasi Energi dan Manufaktur BRIN, Soni Solistia Wirawan menyatakan, lembaga itu akan kaji Life Cycle Analysis (LCA) total emisi yang dihasilkan sepanjang siklus hidup bahan bakar nabati. Mulai dari penanaman hingga penggunaan di kendaraan.

Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat membandingkan seberapa besar penghematan emisi yang diperoleh dari pemakaian bioetanol dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Soni menceritakan pengalaman saat produksi biodiesel. Bahan bakar ini memang lebih ramah lingkungan saat digunakan, namun pada tahap produksinya, terutama dari proses budidaya tanaman dan penggunaan pupuk, emisi yang dihasilkan cukup besar.

Karena itu, Soni menilai perlu dilakukan penelitian mendalam untuk memastikan kebijakan E10 benar-benar memberikan manfaat lingkungan secara menyeluruh. Kajian ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan energi alternatif dan upaya menekan emisi nasional.