KULTURA

01 Oktober 2025

16:30 WIB

Mama Aleta Dan Aksi Tenun Damai Yang Menyelamatkan Hutan

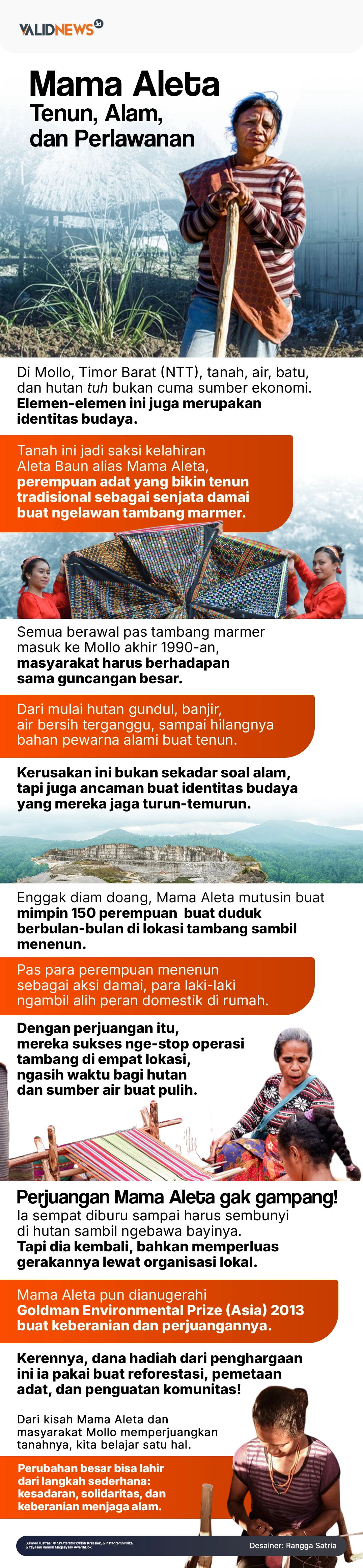

Aktivis Nusa Tenggara Timur, Aleta Baun ini namanya mendunia. Perempuan lulusan SMA ini memimpin gerakan tenun damai yang menginspirasi perlindungan lingkungan berbasis masyarakat adat.

Penulis: Besyandi Mufti

Editor: Rikando Somba

Mama aleta sedang memegang sekop dan bersandar berdiri dengan-nya di sebuah kebun yang sedang di bajak. mamaaleta.org/dok

Aleta Baun bukan lah seorang berpendidikan tinggi. Dia tidak pernah juga ikut pelatihan berbicara atau public speaking. Tapi, ibu dari tiga anak ini berhasil mengumpulkan ratusan ibu di wilahnya, dan melakukan perlawanan konsisten terhadap perusahaan pertambangan marmer berskala besar, yang dinilai merugikan lingkungannya.

Aleta, atau lengkapnya Aleta Kornelia Baun merupakan nama yang kini identik dengan perlawanan damai masyarakat adat terhadap perusahaan bertendensi merusak lingkungan di Nusa Tenggara Timur.

Aleta yang akrab dipanggil Mama Aleta, memimpin gerakan perempuan adat Mollo yang duduk berbulan-bulan mengisi hari dengan menenun di atas bongkahan batu marmer, sebuah protes damai yang akhirnya menghentikan operasi penambangan di wilayah warisan mereka.

Kisah Mama Aleta tak hanya sekadar cerita pemblokiran tambang. Persoalan mempertahankan sumber air, identitas kultural, dan hak-hak komunitas adat atas tanah ulayat juga masuk dalam perjuangannya.

Kehidupan Aleta Baun

Aleta Kornelia Baun lahir dan tumbuh di wilayah Mollo, bagian barat Pulau Timor yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berasal dari keluarga petani dan dibesarkan dalam tradisi komunitas adat yang menanamkan hubungan spiritual antara manusia dan alam. Tanah, air, baru, dan hutan tak hanya sekadar sumber penghidupan, melainkan bagian dari identitas.

Dalam budaya Mollo, perempuan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya lokal, termasuk teknik menenun yang terkait erat dengan bahan-bahan alam dari hutan.

Masa kecil Mama Aleta dipengaruhi oleh pola pengasuhan komunitas, tak hanya dari keluarga inti. Maklum, dia ditinggalkan sang ibu yang berakhir hayat, sejak di usia ini.

Di lingkungan masyarakat adat, dia diajarkan nilai kolektif dan kearifan lokal. Nilai-nilai itu yang kemudian menjadi dasar aksinya saat menghadapi ancaman tambang yang menggerus sumber air dan ruang hidup masyarakat sekitar Gunung Mutis.

Kehidupan awal Mama Aleta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang kuat, bukan sekadar mengadvokasi hak, tetapi melindungi warisan alam untuk generasi mendatang.

Pemicu Perlawanan di Mutis

Masuknya perusahaan-perusahaan penambang marmer ke wilayah adat Mollo sekitar akhir abad ke-20 memicu konflik struktural. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, terlebih daerah. Banyak pergerakan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun swasta di sana, sering kali tidak melibatkan konsultasi adat. Penggundulan hutan menyebabkan banjir dan pendangkalan sungai, juga sumber air bersih komunitas terganggu.

Bagi masyarakat Mollo, kerusakan itu tak hanya ekonomi. Akses makanan, dan obat tradisional, juga bahan pewarna alami untuk tenun, dan struktur kultural yang melekat pada lanskap, semua terganggu. Hutan Mutis tempat mereka menjaga semuanya, pun terdampak rusak.

Aleta bersama beberapa perempuan dan tokoh adat merasa jengah dan gerah. Ikhtiar perlawanan kemudian dimulai dari pendekatan advokasi dan pendidikan. Mereka berjalan dari desa ke desa, mengajak warga memahami dampak tambang terhadap sumber mata pencaharian, kesehatan, dan alam spiritual mereka. Karena perempuan tradisional di sana sangat berkaitan langsung dengan upaya pengumpulan bahan dan pengolahan untuk tenun, mereka menjadi garda terdepan dalam aksi penyelamatan wilayah hulu.

Gerakan Tenun, Damai dan Ikonis

Salah satu teknik jitu yang dipelopori oleh Mama Aleta ialah aksi duduk di lokasi tambang sambil menenun. Aksi tersebut kemudian dikenal luas sebagai weaving protest atau protes penenun.

Aksi ini memadukan simbol kultural (tenun tradisional) dengan kehadiran fisik yang terus-menerus di lokasi tambang, sehingga menghambat operasional dan menarik perhatian publik serta media. Inisiatif tersebut menempatkan perempuan di garis depan. Sebanyak 150 perempuan pernah duduk dan menenun selama berbulan-bulan di lokasi tambang, membentuk perlawanan non-fisik yang powerful.

Bukan ujug-ujug dia menjadi pemimpin. Mama Leta yang juga dikenal dengan panggilan Ma Leta, meski hanya lulusan SMA, dia mengenal dunia pergerakan dari sebuah yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah perempuan di NTT.

Dia pernah peroleh pelatihan advokasi di Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP), dan aktif sejak tahun 1993. Tercatat pada 2004, Ma Leta memutuskan keluar dari yayasan SSP itu, dan berkonsentrasi dalam pergerakan melawan perusakan lingkungan.

Perlawanan ini tak berjalan mulus. Perusahaan pertambangan berhasil memecah masyarakat adat di Molo. Kaum bangsawan yang terdiri dari raja-raja setuju dengan penambangan itu. Perusahaan berhasil mendekati para raja. Sebaliknya, banyak tokoh masyarakat menentangnya.

Warga kemudian yang membentuk majelis pemusyawarahan adat Molo yang sangat menentang keras kegiatan pertambangan yang merusak . Lewat musyawarah tokoh-tokoh adat di sana, mereka mendirikan OAt, wadah perlawanan yang dipercayakan kepada Ma Leta dipercaya sebagai koordinatornya.

Karenanya, meski kala itu dia sudah beranak tiga. tetap merasa terpanggil untuk memperjuangkan hal-hak kalangan adat di tanah kelahirannya.

Ada beberapa alasan praktis yang menggugahnya bergerak. Pertama, kehadiran perempuan, yang dalam budaya setempat memainkan peran pemenuhan kebutuhan rumah tangga, membuat kriminalisasi atau represi massal mereka dapat berisiko politis. Kedua, diusungnya simbol budaya tenun memperkuat narasi bahwa aksi tersebut bukan sekadar soal pekerjaan, melainkan soal kelangsungan hidup budaya.

Ketiga, aksi ini terstruktur dengan komunitas karena saat perempuan menjaga lokasi, laki-laki menyediakan dukungan domestik dan logistik di desa, memperlihatkan adanya pembagian peran yang saling memperkuat.

Dampak Gerakan Tak Luput dari Ancaman

Perlawanan Mama Aleta tak lepas dari risiko. Dia menjadi target intimidasi, mendapatkan ancaman kekerasan yang mengarah pada upaya pembunuhan. Ini terjadi berkali. Aleta beberapa kali juga terpaksa mengasingkan diri dan bahkan sempat bersembunyi di hutan bersama bayinya demi keselamatan.

Ancaman seperti ini menegaskan betapa tajamnya konflik kepentingan antara masyarakat adat dan kepentingan ekonomi perusahaan ekstraktif. Keberanian Mama Aleta untuk kembali membangun gerakan dari kondisi genting itu yang membuat namanya dikenal luas.

Di balik ancaman, gerakan ini menunjukkan pola solidaritas desa. Saat perempuan melakukan aksi fisik, para laki-laki mengemban pekerjaan domestik dan dukungan logistik. Hal tersebut membalik norma gender tradisional demi tujuan bersama. Fenomena ini menjadi studi kasus penting mengenai bagaimana kearifan lokal dan solidaritas gender menjadi sebuah alat perjuangan ekologi dan hak-hak adat.

Gerakan yang dipimpin Mama Aleta meningkatkan tekanan publik dan institusional terhadap perusahaan penambangan. Dalam beberapa tahun atas perlawanan terorganisir itu, beberapa perusahaan akhirnya menghentikan operasi mereka. Lambat laun perusahaan-perusahaan di wilayah Mollo tersebut mendapatkan banyak tekanan mulai dari tekanan sosial, publik, hingga pengawasan. Hingga pada akhirnya, perusahaan terpaksa menghentikan aktivitasnya di beberapa lokasi.

Ada sekitar 4 lokasi tambang yang tidak berlanjut operasinya. Dampaknya lebih luas, kebijakan lokal mulai memperhatikan perlindungan kawasan hulu yang menjadi sumber air bagi pulau Timor.

Capaian Mama Aleta

Capaian dari perjuangan Mama Aleta dan kawan-kawannya ini dimulai dari gerakan tenun. Dia mengorganisasikan dan memobilisasi setidaknya 150 perempuan, duduk menenun selama berbulan-bulan di lokasi tambang sebagai bentuk okupasi damai. Strategi ini sangat efektif menekan operasi penambangan.

Inisiatif pembentukan sebuah kelompok adat seperti Pokja Organisasi A’Taimamus (dan lembaga-lembaga setempat lain) memperkuat hak kolektif atas tanah serta melaksanakan program penanaman kembali atau reforestasi dan konservasi pasca-konflik.

Kuatnya pengaruh Mama Aleta juga berimbas pada kebijakan lokal. Perdebatan dan pengawasan atas praktik pemberian izin tambang menyuburkan kesadaran tentang pentingnya konsultasi masyarakat adat dan perlindungan wilayah hulu (watershed) yang menyuplai air irigasi dan minum bagi pulau Timor.

Advokasi masyarakat adat ini peroleh perhatian internasional. Mama Aleta menerima Goldman Environmental Prize pada tahun 2013 untuk kawasan Asia atas pengakuan internasional tertinggi bagi aktivis lingkungan tingkat grassroot. Penghargaan ini menegaskan pengaruh dari gerakan yang dipimpinnya dalam sekala global. Dana dari penghargaan dan dukungan internasional dimanfaatkan untuk program pemulihan lingkungan.

“We especially want to conserve the upstream region of our territory because it is a watershed for the entire island. We are considering a joint title for our three communities and placing the land under collective ownership of the communities,” kata Mama Aleta mengenai alasan ekologis dan strategis perjuangannya di agenda penganugerahan penghargaan internasional itu.

Dia ingin menjaga wilayah hulu sebagai suplai air untuk seluruh Timor dan mencari pengakuan hak kolektif masyarakat adat.

“My dream is to see women speak up, women become leaders to save the environment where they live.” Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Mama Aleta untuk pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan lokal serta pelindung lingkungan. Kedua kutipan Mama Aleta tersebut tak hanya omong kosong. Kutipan tersebut merefleksikan strategi praktis Mama Aleta. Pemetaan wilayah adat, advokasi untuk kepemilikan kolektif, serta program pembinaan kepemimpinan perempuan dalam konservasi.

Kegiatan Pasca-Perlawanan

Setelah kemenangan awal melawan tambang, perhatian Mama Aleta beralih ke penguatan kapasitas komunitas dan pemulihan lingkungan. Dia terlibat dalam pembentukan dan penguatan organisasi lokal yang fokus pada perlindungan wilayah adat, pemetaan hutan tradisional, dan inisiatif penanaman atau reforestasi.

Selain berjuang lewat Pokja Organisasi A’Taimamus, dia juga berkolaborasi dengan yayasan-yayasan komunitas lain yang fokus pada konservasi dan ketahanan air.

Pekerjaan yang dilakukan komunitas tersebut meliputi pemetaan wilayah adat untuk memperkuat klaim legal, proyek reboisasi di daerah-daerah terdampak tambang, program pendidikan lingkungan bagi generasi muda, serta advokasi kebijakan untuk pengakuan hak kolektif.

Mama Aleta juga menjadi narasumber di konferensi internasional mengenai hak-hak adat, agroekologi, dan peran perempuan dalam konservasi. Kegiatan-kegiatan tersebut memperlihatkan transisi dari aksi protes ke pembangunan institusional yang bertujuan memitigasi dampak jangka panjang.

Apa yang dilakukan ibu ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi proyek ekstraktif, bisa lahir dari perpaduan kearifan lokal, solidaritas, dan visi jangka panjang. Mama Aleta memanfaat simbol budaya, dengan menenun sebagai ritual adat, tak hanya untuk melumpuhkan operasi tambang secara non-kekerasan, tetapi juga memikat simpati publik.

Gerakannya dibangun dari bawah melalui jaringan komunitas, berkeliling desa demi desa untuk memberi pendidikan dan menumbuhkan solidaritas sehingga gerakan itu sahih sebagai suara akar rumput.

Solidaritas gender juga ditata ulang karena laki-laki sementara mengambil peran domestik agar perempuan bisa berada di garis depan aksi, menciptakan dukungan praktis yang jarang terlihat dalam gerakan sejenis.

Setelah aksi protesnya berhasil, Mama Aleta tak berhenti di sana, dia membentuk organisasi lokal untuk memulihkan lingkungan dan memperjuangkan hak hukum agar kemenangan mereka tak bersifat sementara. Gabungan strategi ini menjadi resep inspiratif yang bisa diadaptasi komunitas lain untuk menghadapi ancaman serupa secara damai dan berkelanjutan.

Aleta Baun dan Tantangan Selanjutnya

Karakter dan tindakan Aleta Baun dari sudut pandang nyata mengenai nilai-nilai luhur dapat diterjemahkan menjadi aksi yang berdampak luas. Dia berani mengambil risiko pribadi demi kepentingan kolektif, sehingga menumbuhkan kepercayaan kuat dari komunitasnya. Perjuangan yang selalu mengutamakan cara non-fisik, yang tidak hanya meminimalkan korban, tetapi juga menarik simpati publik yang lebih luas.

Di sisi lainnya, Mama Aleta mendorong pemberdayaan perempuan agar tampil sebagai pemimpin lokal dengan menjadikan peras tradisional mereka menjadi sumber kekuatan politik.

Dana penghargaan internasional pun di arahkan secara transparan untuk memulihkan lingkungan juga menguatkan lembaga lokal sehingga manfaat dirasakan kembali ke masyarakat. Prinsipnya mudah diterapkan, baik oleh komunitas desa yang ingin menolak proyek berisiko maupun oleh NGO dan donor yang merancang program pemberdayaan berbasis kearifan lokal.

Walau banyak capaian, tantangan struktural tetap ada. Tekanan investasi ekstraktif belum hilang. Tata kelola izin di tingkat daerah sering kali lemah. Pengakuan hak kolektif masyarakat adat masih dalam proses panjang di banyak wilayah. Selain itu, perubahan iklim menambah ancaman bagi ketersediaan air.

Karena itu, agendanya ke depan juga mencakup penguatan pengakuan hukum atas wilayah adat, skema pengelolaan air berbasis komunitas, serta program ekonomi berkelanjutan yang menghubungkan konservasi dengan pendapatan lokal.

Dia menujukkan juga, bahwa peluang muncul dari meningkatnya perhatian global terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan. Pada saat sama, akses ke jaringan internasional dapat dimanfaatkan untuk membangun kapasitas advokasi hukum, pemetaan partisipatif yang memadukan GPS dan pengetahuan lokal, serta program restorasi ekosistem berbasis komunitas.

Aleta Baun menorehkan satu pesan penting. Perjuangan lingkungan paling kuat ketika berpijak pada kearifan lokal, solidaritas komunitas, dan strategi non-kekerasan yang kreatif. Aksi duduk menenun di atas bongkahan marmer hingga menerima pengakuan internasional, menunjukkan bahwa perubahan struktural dimulai dari langkah sederhana.

Membangun kesadaran, mengorganisasi komunitas, dan merancang strategi yang mengikat antara budaya dan politik, adalah fundamen penting perjuangan. Siapapun bisa melakukan aksi sederhana ini. Tak terkecuali Sobat Valid yang menghadapi masalah serupa.