KULTURA

02 Oktober 2025

20:58 WIB

Juru Bahasa Sebagai Harapan Teman Tuli

Saat ini banyak anak muda tertarik mempelajari bahasa isyarat dan menjadi juru bahasa isyarat (JBI). Tapi, jumlahnya masih terlalu sedikit untuk mewakili seluruh teman Tuli di Indonesia.

Penulis: Annisa Nur Jannah

Editor: Rikando Somba

Seorang barista penyandang tunarungu berkomunikasi dengan bahasa isyarat saat meracik kopi di Cafe Sunyi, Jakarta, (01/10/2025). Validnews/Hasta Adhistra.

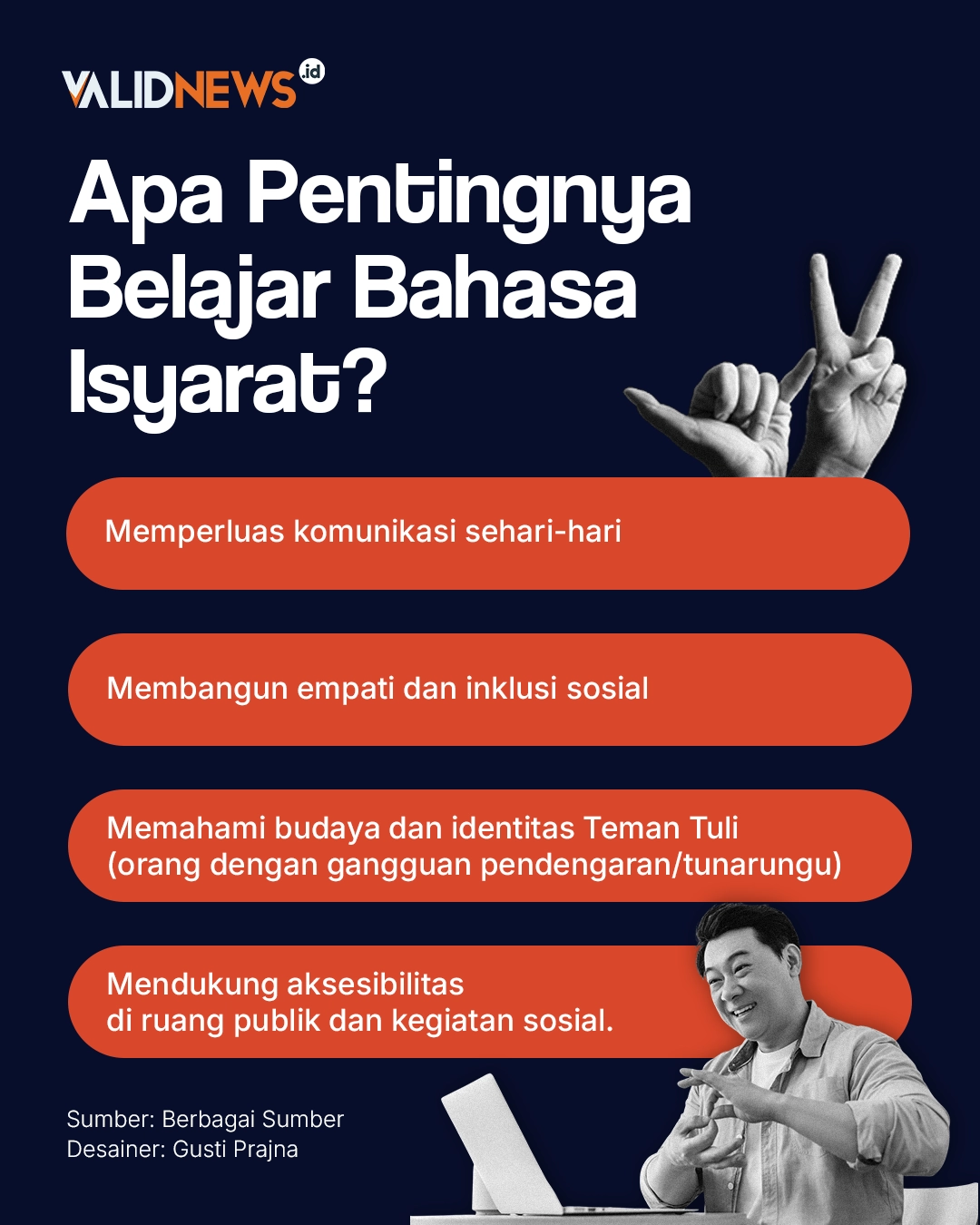

JAKARTA - Belakangan ini, semakin banyak orang yang tertarik belajar bahasa isyarat. Tren ini tanda bahwa semakin banyak orang sadar pentingnya komunikasi yang terbuka untuk semua. Bahasa isyarat berkembang menjadi bahasa orang banyak, yang memperkaya interaksi dan memberi makna lebih dalam setiap percakapan.

Di balik gerakan tangan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang mungkin sering kita lihat di televisi, ada kisah perjuangan dan juga cinta para juru bahasa isyarat (JBI) yang menjembatani dunia dengar dan dunia Tuli.

Randi Dwi Anggriawan, seorang JBI sekaligus konten kreator, yang menyebut bahasa isyarat itu unik, menceritakan soal ini. Menurutnya, bahasa asing yang dikenal selama ini selalu hadir dalam bentuk suara seperti bahasa Inggris, bahasa Sunda, atau bahasa Madura. Sementara bahasa isyarat, katanya, berbeda sama sekali.

"Bahasa ini unik. Ia melibatkan gerakan tangan, bentuk tubuh, ekspresi wajah, bahkan arah gerakan. Itu yang membuat saya merasa bahasa isyarat begitu menarik untuk dipelajari," tutur Randi dalam perbincangan dengan Validnews, Rabu (1/10).

Pria 34 tahun itu mengaku, salah satu hal yang membuatnya betah menjadi JBI adalah kenyataan bahwa proses belajar tak pernah berhenti. Menurutnya, kosakata isyarat sangat bervariasi. Satu daerah bisa memiliki ragam bahasa isyarat yang berbeda dengan daerah lainnya. Hali itu dimungkinkan karena bahasa isyarat berkembang sebagai bagian dari ekspresi komunitasnya.

Randi bercerita, menguasai bahasa isyarat dan menjadi JBI yang andal tidaklah mudah. Tantangannya selalu ada. Karenanya, Randi mengaku masih sering kebingungan ketika harus memverbalkan isyarat dari teman Tuli dengan latar belakang berbeda.

"Kadang saya tidak cukup cepat atau tepat dalam mengubah isyarat jadi kata-kata. Itu membuat saya sadar bahwa perjalanan belajar saya masih panjang," ungkap pria yang juga aktif berbagi edukasi di akun Instagram @randidwia.

Komunitas Sebagai Jembatan

Cerita serupa datang dari Dila (bukan nama sebenarnya.red), seorang JBI muda yang tumbuh bersama komunitas Tuli. Dia awalnya hanya mengikuti kelas bahasa isyarat yang diajarkan seorang teman Tuli sejak 2019.

Dari sana, Dila belajar lebih dari sekadar kosakata. Bersama komunitas, Dila justru menemukan ruang kebersamaan, perhabatan yang tulus dan saling percaya, serta nilai solidaritas yang mendalam.

"Jadi, untuk menjadi JBI itu tidak bisa juga ujug-ujug. Harus ada pengakuan dari komunitas Tuli. Mereka yang mengajarkan bahasa isyarat, dan mereka pula yang pertama memberi kepercayaan,” kata Dila kepada Validnews, Rabu (1/10).

Pengalaman paling berkesan buatnya adalah ketika dia diminta menerjemahkan sebuah pertunjukan teater inklusi. Untuk peran itu, dia benar-benar harus mengikuti latihan, memahami karakter, bahkan menghafal dialog. "Berat, tapi sangat membahagiakan, karena seni bisa benar-benar inklusif lewat peran JBI," kenangnya.

Di balik gerakan tangan yang tampak sederhana itu, peran komunitas muncul sebagai kekuatan penting. Tidak sekadar mengajarkan kosakata, komunitas menjadi jembatan nyata antara teman Tuli dan teman dengar.

Handai Tuli adalah salah satu contoh sukses yang mewujudkan hal ini. Rully Anjar Arifianto, Founder sekaligus CEO Yayasan Handai Tuli Indonesia, mengungkapkan, komunitas mereka lahir bukan hanya untuk teman Tuli, tetapi juga untuk orang dengar yang ingin memahami dunia Tuli. Komunitas ini sejak berdiri pada 2018 silam menjadi ruang belajar dua arah, di mana setiap pihak bisa saling berinteraksi, saling memahami, dan membangun empati.

Handai Tuli menggelar berbagai aktivitas yang mendekatkan teman Tuli dan orang dengar. Salah satunya adalah kegiatan rutin di Taman Ismail Marzuki, di mana orang Tuli dewasa berbagi pengalaman dengan anak-anak Tuli dan orang tua mereka. Aktivitas itu tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga membuka ruang bagi orang dengar untuk belajar bahasa isyarat secara langsung.

"Orang dengar yang baru pertama kali datang sering merasa canggung atau takut salah dalam berkomunikasi. Tapi melalui interaksi langsung dengan teman Tuli, mereka belajar bahasa isyarat sekaligus memahami budaya Tuli," ujar Rully kepada Validnews, Selasa (30/9).

Proses ini membantu mengikis kesalahpahaman, membuka perspektif baru, dan memperluas jaringan sosial bagi teman Tuli. Handai Tuli juga berkolaborasi dengan berbagai museum di Jakarta, memberi akses informasi yang sebelumnya sulit dijangkau bagi anak-anak Tuli dan keluarga mereka.

Sementara itu, orang dengar yang menjadi relawan belajar cara menjembatani komunikasi dan mendukung aksesibilitas, sehingga semua peserta bisa menikmati pengalaman yang setara.

"Kami percaya bahwa JBI hanyalah salah satu jembatan. Komunitas itu sendiri bisa menjadi jembatan yang lebih luas, menghubungkan teman Tuli dan orang dengar dalam kegiatan sehari-hari," tambah Rully.

Kegiatan lainnya yang mereka lakukan mencakup pelatihan kepemimpinan, lomba, hingga kampanye bahasa isyarat di ruang publik. Semua aktivitas dirancang agar teman Tuli dan orang dengar bekerja bersama, berbagi peran dalam kepanitiaan, dan saling belajar.

Bahasa Sebagai Identitas

Fenomena meningkatnya minat orang dengar untuk belajar bahasa isyarat terasa langsung oleh komunitas Tuli. Bagi mereka, hal ini menjadi angin segar sekaligus harapan bahwa kesenjangan komunikasi perlahan bisa dijembatani.

Namun bahasa isyarat lebih dari sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah bagian dari identitas Tuli, sehingga mempelajari bahasa isyarat juga harus diikuti dengan mempelajari budaya komunitas Tuli. Hal ini ditegaskan oleh Birru, pegiat bahasa isyarat dari komunitas Akar Tuli Malang.

"Secara pribadi, aku merasa senang melihat semakin banyak orang yang tertarik belajar bahasa isyarat maupun budaya Tuli. Hanya saja, yang perlu dipahami, belajar bahasa isyarat sebaiknya tidak berhenti pada hafalan kosakata saja. Harus ada kesadaran tentang identitas dan budaya Tuli, karena pada dasarnya bahasa isyarat adalah bahasa milik komunitas Tuli," ujar Birru, Kamis (2/10).

Di persepsinya, tren belajar bahasa isyarat di media sosial bisa menjadi pedang bermata dua. Ada orang dengar yang membuat konten atau membuka kelas isyarat tanpa melibatkan teman Tuli, sehingga berisiko menjadi sekadar performative inclusivity.

"Harapanku, tren ini bisa benar-benar membuka mata masyarakat terkait akses yang dibutuhkan teman Tuli, bukan sekadar tren saja," kata Birru.

Birru pun mengamini kalau minat belajar bahasa isyarat terus meningkat. Akar Tuli Malang sendiri rutin membuka kelas yang selalu dipenuhi peminat. Bahkan sebelum kelas dibuka, sudah banyak yang menanyakan kapan sesi berikutnya akan dimulai. Dampak positifnya terasa nyata bagi Birru, yakni banyak teman dengar kini yang awalnya hanya ikut kegiatan, kemudian menjadi anggota aktif bahkan pengurus, hingga akhirnya menekuni profesi sebagai JBI.

Kesenjangan Dan Tantangan Profesi JBI

Di balik harapan yang muncul dari meningkatnya minat belajar bahasa isyarat, realitas menunjukkan tantangan yang nyata. Jumlah Juru Bahasa Isyarat (JBI) di Indonesia masih jauh dari mencukupi.

"Kebutuhan tenaga profesional JBI di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang tersedia saat ini. Di banyak daerah, khususnya di luar pulau Jawa, kadang hanya ada satu atau dua JBI untuk satu provinsi penuh. Padahal, menurut data Kemenkes 2019, jumlah Tuli di Indonesia sudah mencapai 7 juta jiwa. Kalau dihitung secara rasio, jelas sekali tidak seimbang,” ujar Arsa Alamsyah, seorang Tuli yang aktif dalam forum inklusi kepada Validnews, Rabu (1/10).

Keterbatasan jumlah JBI berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Banyak teman Tuli terpaksa menghadapi layanan publik tanpa akses yang memadai. Mulai dari berobat ke puskesmas atau rumah sakit, mengikuti seminar, hingga mengurus dokumen di kantor pemerintahan, kehadiran JBI sering dianggap tambahan, bukan kebutuhan dasar.

Arsa terang menyebutkan, menambah jumlah JBI saja tidak cukup. Kualitas layanan juga harus dijaga melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu berani membuat regulasi yang bersifat wajib, bukan sekadar opsional. Dengan regulasi yang jelas, JBI terlindungi sebagai pekerja profesional, sementara teman Tuli dapat merasa aman karena hak akses mereka dijamin secara konsisten.

Di tengah kondisi ini, Randi dan Dila sepakat bahwa profesi JBI masih sering dipandang sebelah mata.

"Soal kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah. Honor JBI sangat bergantung pada klien. Ada yang menghargai profesi ini dengan layak, tapi tidak sedikit yang terbatas secara finansial sehingga JBI harus bekerja sukarela," jelas Randi.

Menurutnya, tantangan ini semakin terasa di negara yang belum sepenuhnya inklusif. Masih banyak pihak yang belum memiliki perspektif Tuli, sehingga posisi JBI belum sepenuhnya dipahami.

"Masih ada yang ngeyel soal posisi JBI, menempatkan kotak penerjemah di layar dengan ukuran sangat kecil sehingga isyarat sulit terlihat, hingga minimnya apresiasi terhadap profesi ini," tambahnya.

Dila menambahkan, peluang karier JBI di kota besar saat ini memang cukup menjanjikan. Namun di daerah, kondisinya tak begitu menggembirakan, karena profesi ini masih sering dipandang sebagai kerja sosial.

"Saya melihat profesi ini berada di antara bisnis dan pengabdian. Tapi kalau menyangkut kebutuhan teman Tuli secara langsung, saya tetap menomorsatukan pelayanan," kata Dila.

Dila menekankan, kualitas kerja seorang JBI menuntut komitmen tinggi, karena itu memang layak untuk dihargai sebagai profesional. Mereka harus memahami materi acara, meminta TOR, bahkan berkenalan dengan audiens Tuli untuk mengetahui dialek yang dipakai.

"Jadi profesi ini tidak hanya soal ‘menerjemahkan di tempat’, tapi ada etika dan tanggung jawab profesional yang harus dijaga," jelasnya.

Meski jauh dari kata ideal, Dila dan Randi tetap optimistis. Konsistensi dalam belajar dan empati dalam melayani komunitas Tuli menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang.

"Tantangannya banyak, tapi manfaatnya lebih besar. Jadi jangan ragu untuk menekuni bahasa isyarat, entah untuk profesi atau sekadar hobi yang serius,” ungkap Dila.

Mendorong Aksesibilitas Nyata

Di tengah tantangan yang masih ada, berbagai upaya mulai dilakukan untuk memperluas aksesibilitas bagi teman Tuli, salah satunya melalui inisiatif Silang.id. Hady Ismawan, Co-founder & Chief Marketing Officer Silang.id, berbagi pandangannya tentang perkembangan ini.

Menurutnya, beberapa sektor mulai menyadari pentingnya menghadirkan JBI dalam acara publik, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta. "Namun, distribusinya masih belum merata secara masif, dan masih dibutuhkan edukasi serta advokasi pada bidang-bidang tertentu yang belum tersentuh. Di sinilah media menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya aksesibilitas JBI," jelas Hady kepada Validnews, Rabu (1/10).

Di kacamatanya, ketersediaan sumber daya manusia sebagai JBI masih menjadi kendala utama. Di banyak daerah, terutama di luar Pulau Jawa, kebutuhan JBI belum terpenuhi secara optimal. Secara hipotetis, bisa dikatakan ada satu JBI yang mencakup satu provinsi, rasio yang jauh dari ideal mengingat jumlah teman Tuli yang besar.

"Prioritas utama adalah sektor kesehatan, di mana kehadiran JBI sangat vital. Mulai dari berobat ke puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, komunikasi yang efektif sangat bergantung pada peran JBI. Selain itu, sektor pelayanan publik juga membutuhkan JBI untuk pendataan administrasi, pembuatan dokumen seperti KTP, SKCK, paspor, serta layanan call center," papar Hady.

"Tak kalah penting, sektor pendidikan membutuhkan JBI agar teman Tuli dapat memahami materi pembelajaran secara menyeluruh dan berkembang dalam pengetahuan," imbuhnya.

Menurut Hady, langkah strategis yang bisa dilakukan di tingkat komunitas adalah memperluas minat belajar bahasa isyarat. Kelas atau pelatihan yang diajarkan oleh teman Tuli sendiri, baik di komunitas, organisasi, maupun instansi, dapat meningkatkan peluang komunikasi antara teman dengar dan teman Tuli.

"Dengan begitu, komunikasi sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu petugas keamanan, resepsionis, dokter, atau psikolog meski untuk informasi komprehensif tetap dibutuhkan JBI profesional” ungkapnya.

Hady menekankan pentingnya membangun urgensi aksesibilitas JBI di ruang publik. Pemerintah telah memiliki kebijakan yang mendorong setiap sektor publik untuk menyediakan JBI. Namun, implementasinya terkadang masih bersifat anjuran.

"Banyak pihak menganggap kehadiran JBI opsional, padahal seharusnya menjadi akomodasi wajib. Tidak diketahui kapan teman Tuli akan hadir di acara tertentu. Bahkan, teman Tuli akan lebih antusias jika pada poster atau informasi acara dituliskan ‘acara ini disediakan juru bahasa isyarat," ucapnya.