KULTURA

22 Oktober 2025

18:30 WIB

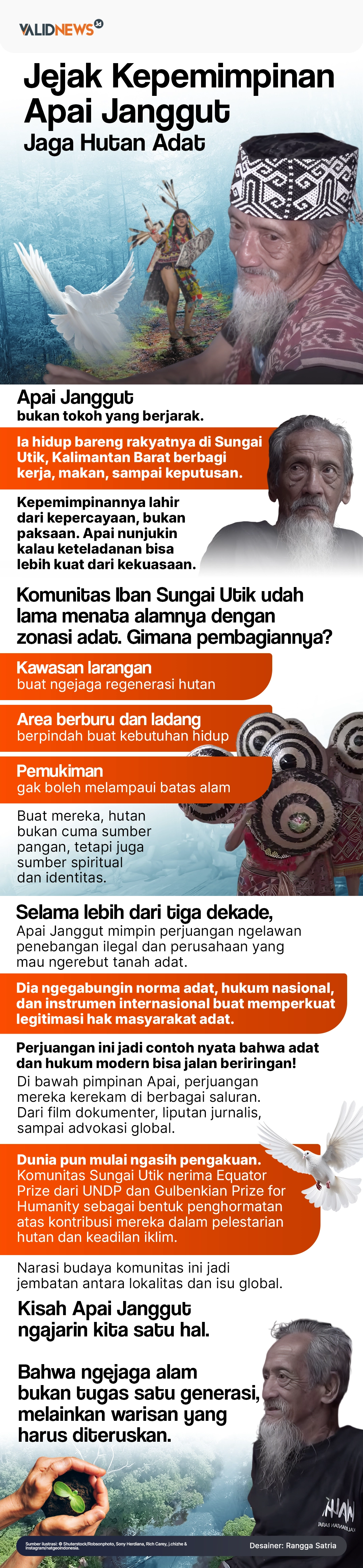

Apai Janggut, Sang Penjaga Hutan Dayak Iban

Apai Janggut atau Bandi Anak Ragai merupakan tokoh Dayak Iban Sungai Utik, seorang pejuang hutan adat Kalimantan Barat. Aksinya diganjar Gulbenkian Prize, simbol pelestarian lingkungan.

Penulis: Besyandi Mufti

Editor: Rikando Somba

Tokoh Bandi Anak Ragai/Apai Janggut, dari Kalimantan Barat. Instagram/natgeoindonesia.

Di usia yang seharusnya dipergunakan untuk rehat dan menikmati masa pensiun bersama keluarga, ada seorang lansia justru memilih jalan yang berbeda. Dia turun langsung ke lapangan, menentang ketidakadilan, dan memperjuangkan hak atas lingkungan yang dirampas oleh tangan orang serakah.

Rambut yang memutih dan usia yang tak lagi muda, bukan lah pengendur semangat. Bagi pria ini, bumi tak sekadar warisan untuk dinikmati, tetapi titipan yang harus dijaga. Kisahnya bukan sekadar tentang perlawanan oleh orang tua, tetapi tentang keberanian mempertahankan kehidupan, keadilan, dan masa depan untuk generasi yang akan datang.

Apai Janggut, dia lah sosok yang patut dicontoh oleh anak-anak muda. Nama ini lebih kondang ketimbang nama lahirnya, Bandi Anak Ragai. Bukan sekadar sosok tua berjanggut panjang seperti yang lainnya, dia merupakan simbol perlawanan komunitas adat Dayak Iban Sungai Utik terhadap perusakan lingkungan dan penyerobotan tanah adat.

Perjuangan hidupnya selama puluhan tahun menjadikannya sebagai contoh bagaimana kearifan lokal, kepemimpinan sederhana, dan keteguhan komunitas mampu menjadi benteng pelestarian hutan di Kalimantan Barat.

Asal-usul Sosok “Tua” Tersebut

Bandi Anak Ragai lahir di Sungai Utik, sebuah komunitas Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dalam tradisi Iban, sebutan “Anak Ragai” mengacu dengan identitas kekerabatan, yaitu nama anak yang diikuti dari nama ayah. Sementara julukan “Apai Janggut” merujuk pada ciri fisiknya yang khas. Dia memiliki janggut panjang yang menjadi bagian dari persona publiknya.

Beberapa sumber menyebutkan Bandi lahir pada sekitar tahun 1934, tetapi usia aslinya tidak tercatat. Wajar saja, karena catatan kelahiran formal jarang dimiliki oleh generasi tua di sana.

Dia memiliki sikap yang sederhana, sering bepergian tanpa alas kaki, tinggal dan bertindak sesuai dengan kearifan tradisional. Hal tersebut membuatnya menjadi figur penghubung antara pengetahuan leluhur dan tuntutan dunia modern.

Dari rumah panjang, rumah adat sukunya, Apai Janggut memimpin komunitasnya memperjuangkan pengakuan atas hak tanah tradisional mereka selama lebih dari 40 tahun. Hasilnya 'bukan kaleng-kaleng'. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memberikan pengakuan dan kepemilikan tanah seluas 9.500 hektar kepada masyarakat Dayak Iban.

Dalam komunitas Sungai Utik, Bandi memegang peran penting sebagai tuai rumah atau kepala rumah panjang dan tokoh adat yang dihormati. Bandi mengambil alih kepemimpinan adat dari generasi sebelumnya dan dikenal sebagai pesaling atau tokoh yang menjadi rujukan spiritual, budaya, dan tata kelola sumber daya.

Awal perjuangan Apai Janggut tak muncul dalam sekejap mata. Sejak dia mengambil peran kepemimpinan, Bandi sudah memimpin komunitas Sungai Utik dengan mempertahankan hutan adat yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, tempat upacara, dan tempat persemayaman terakhir para leluhur.

Hutan bagi masyarakat Iban tak sekadar lahan untuk produksi. Hutan masyarakat merupakan ibu dan ruang sakral yang wajib dijaga. Prinsip tersebut selalu menjadi dasar dari pendekatan Apai Janggut terhadap pembangunan dan penyelesaian konflik lahan.

Selama lebih dari tiga dekade, bahkan ada beberapa catatan lainnya yang menyebutkan sekitar empat dekade perjuangan kolektif, komunitas Sungai Utik di bawah kepemimpinan Apai Janggut melawan tekanan legal maupun ilegal yang berencana mengubah hutan menjadi areal komersil, termasuk pembukaan untuk perkebunan sawit dan illegal logging. Perlawanan ini memadukan strategi adat seperti pantangan, pertemuan adat, penegakan norma internal, dengan advokasi hukum modern dan upaya mendapatkan pengakuan hak ulayat atau komunal.

Pendekatan Apai Janggut bersifat hybrid, yaitu menerapkan aturan adat untuk menjaga sumber daya sekaligus memanfaatkan jalur hukum dan advokasi untuk menuntut pengakuan hak tanah. Perjuangan administrasi dan hukum untuk memperoleh pengakuan atas wilayah adat Sungai Utik menjadi bagian penting dari strategi komunitas. Hasilnya bukan hanya menjaga area hutan secara fisik, tetapi juga mempertahankan hak masyarakat atas kata kelola wilayah mereka sendiri.

Dari hutan hijau di pedalaman Kalimantan Barat, komunitas adat Sungai Utik menghadirkan serangkaian pengetahuan berharga mengenai kepemimpinan, keteguhan, dan kebijaksanaan dalam menjaga bumi.

Apai Janggut, seorang tetua adat, memimpin dengan cara sederhana namun kuat mengakar ke komunitasnya. Dia menyatu dengan rakyatnya, hidup bersama mereka, dan mempraktikkan nilai yang diajarkannya. Kepemimpinan Bandi tumbuh dari keteladanan, bukan dari jarak kekuasaan.Di bawah bimbingannya, adat dan hukum modern melebur, pengetahuan lokal dijaga sekaligus diperkaya oleh instrumen hukum dan jejaring global, hal tersebut mewujudkan harmoni antara tradisi dan inovasi.

Pencapaian Apai Janggut di Panggung Internasional

Komunitas adat Sungai Utik yang dipimpin oleh Bandi “Apai Janggut” mendapatkan perhatian dari program internasional yang menyoroti inisiatif lokal dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Pada Juli 2023, Bandi menerima Gulbenkian Prize for Humanity, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Calouste Gulbenkian di Lisabon untuk menghargai kontribusi luar biasa terhadap solusi berbasis alam dan aksi iklim. Di agenda ini, Apay Janggut bersama Cécile Bibiane Ndjebet dari Kamerun, dan Lélia Wanick Salgado, dari Brazil terpilih dari 143 orang nominasi dari 55 negara menerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity.

Penghargaan ini diberikan kepada figur atau kolektif yang memimpin upaya restorasi ekosistem, perlindungan masyarakat lokal, dan tindakan yang berdampak kepada keseimbangan ekologis global. Penghargaan tersebut juga menyoroti koneksi antara perjuangan lokal dan dampak global.

Selain penghargaan tersebut, perjuangan Apai Janggut mendapatkan perhatian dari organisasi donor, lembaga nirlaba, jurnalis internasional, dan pembuat film dokumenter yang menyoroti bagaimana komunitas adat mempertahankan wilayahnya.

Liputan internasional ini tidak hanya membawa nama Apai Janggut ke audiens global, tetapi juga membantu memberikan bobot pada tuntutan masyarakat adat terhadap pengakuan legal dan perlindungan jangka panjang.

Sebelumnya, dia juga peroleh Equator Prize yang dikenal menghargai solusi berbasis komunitas untuk lingkungan dan kesejahteraan, menempatkan perjuangan Sungai Utik pada panggung global, mengukuhkan bahwa upaya komunitas adat memiliki nilai lebih luas dalam mitigasi jrisis iklim dan pelestarian keanegaragaman hayati.

Di level nasional, yang dilakukannya bersama kalangan sukunya, diganjar penghargaan Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan dari KLHK pada tahun 2019. Suku Dayak Iban didapuk pemerintah sebagai pelaku penyelamatan lingkungan. Apay Janggut sendiri juga menerima penghargaan Equator Prize dari UNDP di tahun yang sama.

Komunitas adat Sungai Utik di pedalaman Kalimantan Barat menunjukkan bagaimana kearifan lokal bisa menjadi benteng kuat pelestarian lingkungan. Mereka menata wilayahnya melalui sistem zonasi adat yang ketat, mulai dari memisahkan area berburu, ladang berpindah, kawasan larangan, serta pemukiman dan makam leluhur.

Pembagian ini tak hanya membuat pembatasan ruang, tetapi menjadi cerminan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan regenerasi alam. Setiap pelanggaran adat memiliki sanksi sosial yang tegas, membuat masyarakat patuh bukan karena takut, melainkan memupuk rasa hormat terhadap leluhur dan alam yang mereka anggap suci.

Lebih dari itu, figur Apai Janggut sebagai tetua adat yang menjadi simbol perjuangan Sungai Utik menunjukkan pelestarian hutan bukan hanya urusan tradisi tanpa arti, tetapi juga strategi masa depan. Dia menggabungkan kekuatan hukum adat dengan instrumen hukum modern untuk mempertahankan hak tanah dari ancaman perusahaan perambah.

Mulai dari ritual, pertanian, hingga pengobatan tradisional, semua diabadikan dan dibagikan ke dunia melalui film, jurnal, dan dialog publik. Hal tersebut membuktikan bahwa menjaga alam adalah warisan, bukan nostalgia belaka. Ini dilakukannya agar orang-orang muda bisa paham akan adat.

“Hutan adalah sumber kehidupan kami yang sudah diturunkan oleh leluhur kami sejak dulu,” ucapnya sebagai sebuah pengingat bahwa menjaga hutan bukan hanya tindakan ekologis, tetapi menjadi bentuk kesetiaan terhadap warisan budaya dan nilai-nilai luhur.

Sementara, sebuah metafora yang paling menggugah, “For us, the forest is like our father, the earth our mother and the river our blood,” menguak pandangan dunia yang menyeluruh, di mana setiap elemen alam memiliki jiwa dan hubungan timbal balik dengan manusia.

Ketika dia berkata, “Saya telah memperjuangkan pengakuan hak ini selama puluhan tahun,” tersirat keteguhan diri yang melampaui usia dan lelah. Kutipan tersebut bukan hanya menandai perjuangan pribadinya, tetapi menjadi narasi global tentang bagaimana masyarakat adat seperti Sungai utik menyumbang pada solusi iklim dunia, dengan cara hidup yang menghormati, bukan menguasai alam.

Tantangan Dan Peluang Ke Depan

Namun, di balik keberhasilan itu, masih banyak gelombang tantangan yang tidak mudah bagi komunitas di Sungai Utik.

Pengakuan hukum atas wilayah adat belum sepenuhnya diikuti oleh perlindungan nyata di lapangan. Tekanan ekonomi, ekspansi korporasi perkebunan, hingga praktik penebangan liar terus mengintai hutan adat yang menjadi sumber kehidupan bukan hanya untuk mereka saja, tetapi juga untuk ekosistem sekitar. Lemahnya penegakan hukum dan kepentingan jangka pendek seringkali menggerus perjuangan panjang komunitas adat.

Meski demikian, harapan perlahan tetap tumbuh di antara pepohonan yang dijaga. Penghargaan dan perhatian internasional menjadi peluang untuk kemitraan baru. Akses pada dana restorasi, dukungan teknis, sampai pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis produk adat.

Apai Janggut memulai perjuangannya dari rumah panjang Sungai Utik hingga panggung penerimaan penghargaan internasional, bukan hanya sekadar cerita personal. Usia buatnya bukanlah kendala.

Mau tua atau muda, berjuang adalah kewajiban agar hidup lebih baik.