EKONOMI

06 April 2023

20:45 WIB

Thrifting; Ancaman Nyata Di Balik Murahnya Harga

Sejumlah ancaman membayangi maraknya perdagangan pakaian bekas impor. Antara lain, hilangnya pemasukan negara, anjloknya industri tekstil, susutnya serapan tenaga kerja dan limbah yang membahayakan

Penulis: Yoseph Krishna, Khairul Kahfi, Nuzulia Nur Rahma

Editor: Fin Harini

JAKARTA – Sejak Maret 2023, pemerintah menabuh genderang perang melawan impor pakaian bekas atau yang biasa disebut dengan thrifting. Bukan tanpa alasan, kegiatan memasukkan pakaian bekas itu sebagian besar merupakan hasil tindak penyelundupan, mengingat ada larangan spesifik mengenai hal tersebut.

Larangan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan 51/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Beleid tersebut, diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan 40/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

“Betul-betul salah kaprah, seolah yang dilarang pemerintahi itu sub culture thrifting-nya. Padahal, kita sedang melawan penyelundupan pakaian bekas dari luar yang masuk ke dalam negeri secara ilegal,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Rabu (29/3).

Dalam beberapa kesempatan, Teten juga menyebut perang melawan impor pakaian bekas ilegal dilakukan, lantaran praktik tersebut mematikan industri tekstil dan garmen dalam negeri, terutama industri yang tergolong mini alias UMKM.

Sejak 1998, dampak impor pakaian bekas ilegal sudah memukul para produsen UMKM di sektor fesyen lokal.

“Saat ini, unrecorded impor, termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki ilegal jumlahnya sangat besar rata-rata 31% dari total pasar domestik. Tidak terlalu jauh berbeda dengan impor pakaian dan alas kaki legal sebesar 41%,” sebutnya.

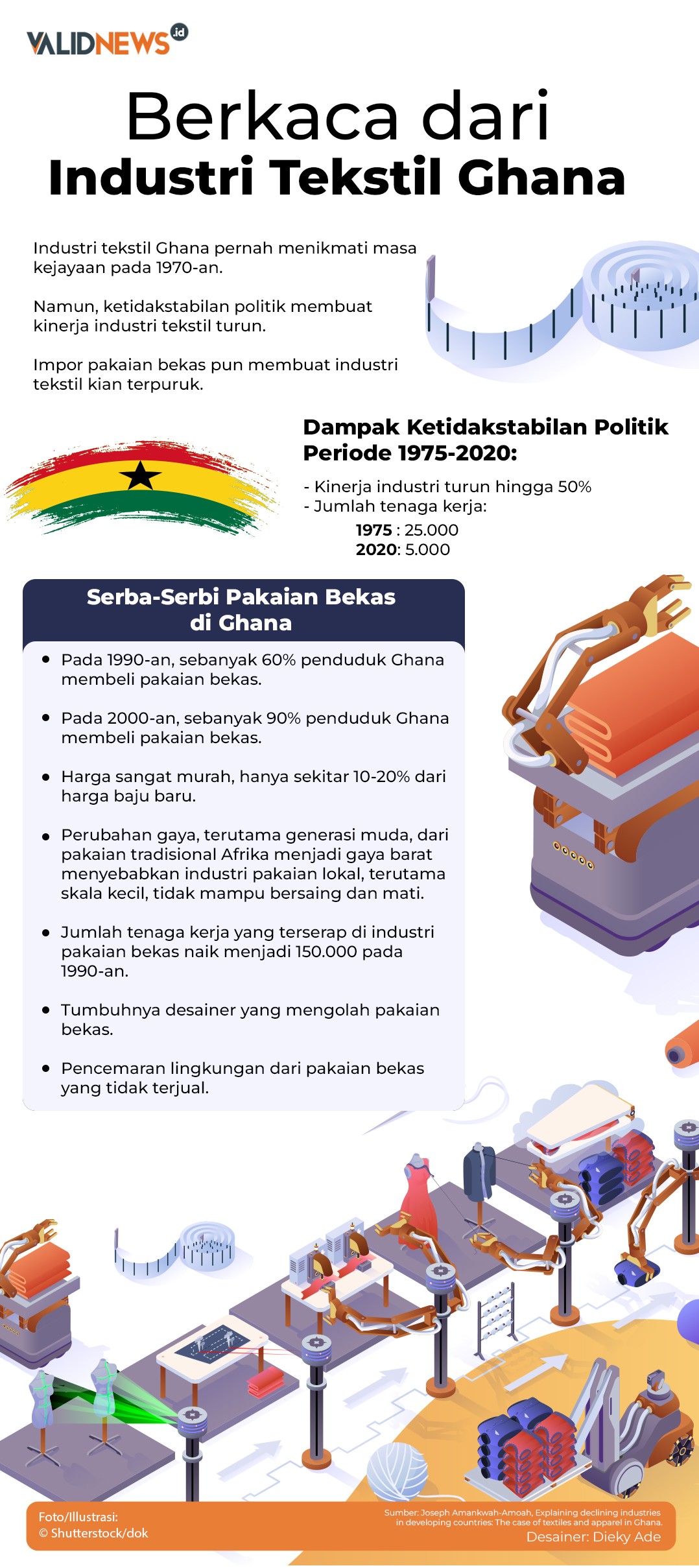

Kondisi Indonesia ini, tak ubahnya seperti yang terjadi di Ghana, importir terbesar dunia untuk pakaian bekas. Data The Observatory of Economic Complexity (OEC) menunjukkan Ghana mengimpor pakaian bekas senilaui US$214 juta pada 2021.

Mirip konsumen di Indonesia, harga yang murah meriah jadi alasan utama penduduk Ghana menyukai pakaian bekas impor. Harganya, bahkan hanya berkisar 10-20% dari harga pakaian baru.

Alasan lain yang membuat masyarakat Ghana menggandrungi pakaian bekas adalah perubahan gaya berpakaian, terutama generasi muda. Pakaian tradisional Afrika ditinggalkan, untuk beralih menjadi gaya kebaratan.

Kombinasi alasan ini membuat permintaan pakaian bekas kian melonjak di negara tersebut. Joseph Amankwah-Amoah dalam Explaining Declining Industries In Developing Countries: The Case Of Textiles And Apparel In Ghana menyebutkan 90% penduduk Ghana membeli pakaian bekas pada medio 2000-an. Melonjak dari 60% pada tahun 1900-an.

Baca juga: Para Pencari ‘Harta Karun’ Di Balik Tren Thrifting

Industri Lokal Menyusut

Dampaknya, industri tekstil lokal pun tak mampu bersaing. Padahal, sebelum banjir pakaian bekas pun, industri tekstil Ghana sudah terseok akibat ketidakstabilan politik.

Tak heran, kombinasi alasan ini bikin industri tekstil di sana terus saja menyusut. Hal ini tercermin dari serapan tenaga kerja yang tersisa 5.000 orang pada 2020, anjlok dibandingkan 25.000 pada masa kejayaan industri tekstil tahun1975.

“Impor pakaian bekas pada negara tersebut mencapai ratusan ribu ton per tahunnya, menyebabkan pasar dalam negeri tidak dapat bersaing secara harga dengan pakaian bekas karena murahnya harga pakaian bekas di pasar,” ujar Plt. DirjenIndustri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Ignatius Warsito kepada Validnews, Kamis (6/4).

Selain Ghana, Ignatius menyebut Nigeria, Kenya, Angola dan Pakistan termasuk negara yang menghadapi permasalahan yang sama. Secara umum, mengacu catatan Unravelling the Relationships between Used-Clothing Imports and the Decline of African Clothing Industries (2012), industri pakaian Afrika telah menurun sejak penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi pada awal 1980-an, sementara impor pakaian bekas ke Afrika terus meningkat.

Kegandrungan pasar Afrika terhadap pakaian impor bekas memang sebegitu besarnya. Harga yang murah jadi salah satu faktor utama warga membeli pakaian bekas impor.

Contoh di Maputo, Mozambik menunjukkan bahwa harga celana pria impor yang baru sekitar US$10,51 per potong, sedangkan produk dengan kategori sama yang bekas dijual hanya seharga US$4,42 per potong.

Selain itu, kemeja pria impor yang baru dijual seharga US$7,56 per potong, sedangkan kemeja bekas hanya dibanderol seharga US$3,61 per potong.

Senada, rok wanita baru (impor) dijual US$8,48/potong, sedangkan rok bekas impor hanya dibanderol hanya US$2,76/potong. Begitu juga pada produk blouse wanita baru (impor) yang dijajakan US$7,43/potong, terlihat lebih mahal dibanding blouse bekas yang dibanderol hanya US$1,83/potong.

Dampak Lingkungan

Karena kondisi inilah, bisa dibilang, perdagangan pakaian bekas berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi Afrika. Tak hanya menjadi bencana bagi industri tekstil lokal, ada bencana lain yang mengancam dari praktik impor pakaian bekas.

Mengutip laporan Deutsche Welle, perdagangan pakaian bekas ini sudah kadung mencekik pasar dan industri fesyen Ghana dengan estimasi kerugian hingga US$500 miliar/tahun karena limbah fesyen.

Betapa tidak, setiap pekannya, Ghana menerima 15 juta item pakaian bekas dari Negara Barat. Sayangnya, tak semua pakaian bekas yang diimpor akan terjual. Ada yang karena kondisi buruk, ada pula yang memang tak diminati konsumen. Pakaian ini lantas menjadi limbah yang membahayakan lingkungan.

Genre fast fashion diduga menyumbang limbah dalam jumlah besar. Maklum, pakaian dengan genre ini biasanya aus pemakaian setelah hanya beberapa minggu.

Oleh karena itu, kurang-lebihnya Ghana terpaksa mesti menanggung sebanyak 40% dari produk pakaian bekas impor untuk dibuang dan berakhir tercecer di tempat pembuangan sampah hingga ke badan air.

Lebih lanjut, jurnal Impact of Second-Hand Clothing Waste in Ghana menyimpulkan, hampir 6 juta pakaian yang tidak dapat dijual dibersihkan dan dibundel ke dalam karung sebagai limbah dampak dari lelaku fast fashion. Hasilnya, Ghana pun seolah menjadi TPA beracun.

Budaya cepat membuang pakaian ini membuat kategori sampah fesyen tumbuh paling cepat di dunia. Ini karena konsumen Barat membeli pakaian 60% lebih banyak dibanding 15 tahun lalu.

Konsekuensinya, pada 2030, industri tekstil akan meningkat hingga 60% dan makin memengaruhi lingkungan dan manusia.

Singkatnya, mode cepat berganti pakaian, harus diakui memang telah menciptakan peluang kerja yang sangat besar bagi ribuan orang karena ukuran dan nilainya yang meningkat. Namun, industri ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan.

Baca juga: Inflasi Tinggi Lambungkan Minat Thrifting

Kembang Kempis Industri Lokal

Tak hanya itu, Ignatius juga menyebutkan, impor pakaian bekas pun menimbulkan beragam kerugian. Barang yang masuk secara ilegal ini, memberikan pemasukan bagi negara. Sementara bagi pengguna, ada potensi ancaman penyakit dari berbelanja pakaian bekas.

“Selain itu tentunya impor pakaian bekas dengan harga yang jauh lebih murah daripada impor pakaian baru secara resmi, sangat membahayakan produsen dalam negeri yang sebagian besar di isi oleh industri kecil dan menengah,” serunya.

Dampak bagi industri pun dirasakan dari hilir ke hulu. Dengan harga pakaian bekas yang sangat murah, termasuk branded item sekalipun, bikin permintaan pasar dari industri tekstil nasional terganggu dan mengalami penurunan.

“Di sisi lain permintaan bahan baku di industri hulu baik kain, benang dan serat juga terdampak dan mengakibatkan produksi berkurang karena kesulitan bersaing dari sisi harga,” imbuhnya.

Permintaan tercemin pada utilisasi produksi. Pada 2019, utilisasi industri tekstil mencapai 72,31%. Angka ini anjlok menjadi 65% pada 2020, saat pandemi merebak.

Sempat naik menjadi 69,01% pada 2021, tingkat utilisasi kembali turun menjadi 66,28% pada 2022.

“Per Februari, utilisasi industri tekstil menjadi 68,25%,” sebut Ignatius.

Sementara untuk industri pakaian jadi, utilisasi sempat bertengger di angka 84,83%, lalu terjun bebas menjadi 65% pada 2020.

Selanjutnya, berangsur-angsur pulih menjadi 74,41% (2021) dan 77,08% (2022). Pada Feburari 2023, utilisasinya menjadi 81,62%, meningkat meski belum menyamai pada masa pra pandemi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menegaskan, dampak thrifting, memang akan berdampak langsung kepada industri kecil-menengah (IKM) sektor tekstil dan garmen lokal.

Dia terang-terangan menyebutkan IKM lokal tak akan mampu berkompetisi melawan baju bekas impor.

“Kalau kalah bersaing, maka para IKM itu akan tumbang dan enggak akan produksi lagi, sehingga permintaan tekstil juga akan berkurang,” sebut Danang kepada Validnews, Jakarta, Senin (3/4).

Dia menambahkan, Indonesia bisa melihat kondisi mengenaskan industri sejenis di Kenya dan Chile yang porak-poranda akibat maraknya kegiatan jual-beli pakaian bekas impor di negaranya.

Hasilnya, kedua negara tersebut bernasib sama, menjadi tempat sampah baju bekas, dan pelaku industri tekstil-garmennya juga mati.

Dia sendiri melihat, tren thrifting baju bekas di Indonesia, sudah masif sejak lebih dari satu dekade lalu.

“Dipicu oleh importir yang mau cari untung jangka pendek, tanpa memedulikan lingkungan dan harga murah, sehingga bisa secara langsung dinikmati pembeli,” urainya.

Tantangan Lain

Danang pun menyampaikan, tantangan industri Tekstildan Produk Tekstil (TPT) tidak hanya terbatas pada sentimen jual-beli barang thrifting. Lebih jauh, dirinya membagi tantangan tersebut menjadi dua bagian, eksternal dan internal perusahaan.

Di sisi eksternal, tantangan muncul pada dari pemberangusan kain dan barang jadi hasil impor ilegal yang bisa menaikkan utilisasi mesin industri yang kini masih rendah, lalu menumbuhkan permintaan pasar domestik, hingga mengatasi penurunan ekspor.

Karena itu, perbaikan ekosistem industri pun jadi kata kunci. Perbaikan ekosistem TPT ini bisa dimulai dengan upayap emerintah untuk segera mereformasi regulasi. Seperti menciptakan sistem kredit perbankan khusus sektor padat karya, penyederhanaan supply chain, dan insentif harga gas-listrik industri.

“Selanjutnya, (perbaikan) sistem tata kelola limbah, perpajakan, dan sistem green economy di kawasan industri TPT,” sebut Danang.

Sementara di sisi internal industri, menurutnya, masih banyak pihak yang kurang kompak untuk bisa mencari keluar jalan keluar atas kondisi pelemahan yang ada.

Karena itu, API pun terus berjuang untuk dapat membangun iklim investasi sektor TPT nasional yang bisa bermanfaat bagi seluruh anggota maupun non-anggota.

“Soalnya, tantangan internal terkait dengan peran serta masing-masing industri saat ini. Collaborative action seluruh industri TPT perlu ditingkatkan sinerginya untuk menangani masalah regulasi dan implementasinya,” ungkapnya.

Selain itu, tantangan internal juga berkaitan kemampuan masing-masing industri TPT di berbagai level untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Danang menekankan, perlu inovasi untuk bisa menuju efisiensi dan keberlanjutan yang diharapkan.

“Butuh political will dari masing-masing owner atau pemilik perusahaan TPT,” urainya.

Baca juga: Mampukah Industri Tekstil Domestik Menantang Thrifting?

Tak ragu, Danang pun mengajak masyarakat untuk membeli produk garmen dan tekstil lokal yang dipastikannya sudah berkualitas sangat baik saat ini. Begitu juga dengan harga yang bervariatif untuk semua segmen ekonomi.

“Tetapi jangan samakan harga produk-produk garmen dengan harga sampah baju bekas,” serunya.

Asal tahu saja, tanpa banjir pakaian bekas impor pun,industri TPT sendiri sudah banyak mengalami tantangan. Dari pemetaan yang dilakukanKemenperin, setidaknya terdapat 11 aspek permasalahan yang membelit industri TPT. Antara lain soal Lartas (larangan dan pembatasan), Pengendalian Border, Perluasan Pasar Ekspor, P3DN, SNI Wajib, Biaya Energi, Moratorium BPJS TK, Fleksibilitas Jam kerja, Restrukturisasi Kredit & Restrukturisasi Permesinan, Pelabuhan Dan Insentif Bahan Baku (BMDTP).

Di sisi ekspor, penurunan kinerja industri TPT juga terjadi karena melemahnya permintaan pasar ekspor yang disebabkan oleh ketidak pastian kondisi ekonomi global akibat resesi, inflasi dan juga perang Rusia-Ukraina.

Untuk diketahui, perang Rusia-Ukraina menyebabkan terganggunya aliran logistik di Eropa dan pelarangan produk Rusia di Eropa.

“Berdasarkan data yang kami miliki industri tekstil hingga Februari 2023 secara YoY masih mengalami penurunan nilai sebesar (-26.05%) dan industri pakaian jadi juga masih mengalami penurunan sebesar (–16.30%),” sebutnya.

Untuk meningkatkan penyerapan produk, pemerintah sendiri sejatinya berupaya menumbuhkan pasar di dalam negeri. Beberapa langkah telah diambil Kemenperin, salah satunya adalah menggelar Business Matching dan Pameran P3DN yang dilaksanakan di Istora Senayan pada tanggal 15-17 Maret 2023.

Pada ajang ini, semua perusahaan yang memiliki produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dipertemukan dengan calon pembeli.

“Terutama untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai sekitar Rp200 triliun di triwulan I 2023 dan mencapainilai komitmen sebesar Rp1.157,47 triliun yang berasal dari komitmen belanja K/L/PD dan BUMN,” kata Ignatius.

Kemudian, Kementerian Perindustrian juga gencar dalam menyosialisasikan pemakaian produk dalam negeri kepada masyarakat. Di antaranya melalui akun media sosial resmi dan media massa dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Hantaman Impor Resmi

Tal hanya ancaman pakaian impor bekas, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Surotopun merasa, impor legal atas produk fesyen atau tekstil juga terbukti mengancam kelangsungan industri lokal.

Apalagi jika mau jujur, saat ini penetrasi atas produk-produk impor legal tersebut malah sudah cukup mendominasi pasar Indonesia.

Jadi, menurutnya, baik impor produk fesyen legal maupun ilegal sama-sama berkontribusi dalam ‘membunuh’ industri lokal terkait.

“Persaingan industri fashion dan tekstil itu bukan hanya dari impor ilegal, tapi impor legal juga mempengaruhi. Jadi ada persaingan global di sini,” sebut Suroto.

Dirinya memperkirakan, kondisi industri lokal yang dijepit produk impor baik legal maupun ilegal, muncul dari ketiadaan trade-off yang menguntungkan, seperti insentif dari pemerintah yang mengena agar industri bisa mandiri.

Misalnya insentif distribusi cost, bantuan di sisi inputan, atau mungkin suku bunga khusus untuk mendorong industri tekstil.

Khusus untuk menangani impor ilegal, dia menyarankan agar pemerintah dapat menempuh pendekatan terbalik soal thrifting pakaian bekas ilegal ini. Misalnya, dengan menggiatkan thrifting pakaian bekas asal lokal.

Dengan begitu, minat pembeli bisa tersalurkan, sekaligus bisa menyelamatkan lingkungan.

“Nah, itu wajar-wajar saja sebagai bisnis. Itu malah sah dan harus didorong sebagai tradisi, yang kalau di luar negeri itu tren yang (benar-benar) namanya thrifting,” jelasnya.

Penegakan Hukum Pakaian Bekas Impor

Untuk penegakan hukum pakaian bekas impor ilegal lewat penyitaan dan pembakaran yang belakangan ramai dipertontonkan, Suroto justru menilainya masih masih jauh dari ekspektasi.

Dia mengkritik, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih aktif dan konkret lagi untuk kegiatan penegakan.

Menurutnya, aksi pembakaran itu juga tak lebih dari sebuah drama. Dia menilai akan lebih mantap, jika penegakan yang digadang pemerintah bisa membuktikan kepada publik, siapa pelaku dan berapa kapasitas bisnisnya.

Dia merasa miris, jikapun ada pelaku yang ditunjukkan ke publik, hanya sekelas staf kuli panggul atau pemilik kios kecil.

“Namanya pemerintah itu, kalau memang sudah dilarang, ya, harusnya tegas. Yang ditangkap itu importirnya, tidak hanya barangnya,” tegas Suroto.

Tak heran, Suroto pun jadi mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam memberangus barang ilegal impor di Indonesia.

Pikirnya jika tak bisa hal ini ditangani, lalu apa kabar persoalan lain yang lebih besar lagi?

“Jelas-jelas dia (barang bekas) diperjualbelikan secara terbuka. Ditelusuri secara berurutan saja ke sumbernya, tapi mereka (importir ilegal) enggak bisa ketangkap satu pun,” cetusnya.

Kompak, Danang pun menyampaikan, semestinya penegakan hukum yang dimotori pemerintah mutlak diperkuat lebih jauh ke tingkat atas alias hulunya, seperti para importir hingga jaringan distribusinya.

“Yang mesti dilakukan ya tegakkan regulasi, itu kan dilarang, mengapa dibiarkan? Harus dihentikan,” ucap Danang.

Hal yang perlu juga dipertanyakan, mengapa pemerintah selama ini cenderung ‘berdiam diri’ atau tak mau tahu alias tutup mata dengan pelanggaran yang sudah terjadi bertahun-tahun.

“Baru ketika presiden menyampaikan concern-nya terhadap hal ini, baru semuanya bergerak melakukan penindakan. Tapi, ya, tidak ada kata terlambat, masih ada tahun ini untuk berbenah,” sebutnya.

Peran Strategis Industri TPT

Danang menggarisbawahi, penyelamatan sektor industri TPT begitu krusial bagi Indonesia. Pasalnya, sektor ini menyerap banyak pekerja terampil tanpa pendidikan tinggi.

BPS mencatat, industri tekstil (0,82%), industri pakaian jadi (2%), serta industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (0,71%) menyumbang proporsi tenaga kerja teratas pada sektor industri manufaktur nasional di 2022. Kontribusi ini hanya kalah dari industri makanan (3,86%) yang menjadi jawaranya.

Sayangnya, andil dari industri tekstil (1,11%) dan industri pakaian jadi (2,03%) kepada penyerapan tenaga kerja terpantau mengalami tren menurun dari 2018. Tren pertumbuhan hanya terjadi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (0,60%).

“Jadi industri TPT bisa menjadi solution strategy, untuk mengatasi besarnya pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan,” kata Danang.

Intinya, kata Danang, perlu atensi pemerintah secara bijak, untuk bisa memilih antara menjadikan Indonesia sebagai negara pasar atau negara produsen.

Dia yakin, pengelolaan industri TPT yang baik, selain mengatasi masalah tenaga kerja, juga mampu menyediakan kebutuhan sandang bagi semua orang.

“Murah atau mahal itu pilihan, tetapi kebutuhan primer penduduk Indonesia terpenuhi yaitu pangan, papan, dan sandang,” ungkapnya.

Jika ingin benar-benar serius, pemerintah pun bisa memulai membangun kebijakan sandang ini dengan meletakkannya sebagai kepentingan strategis nasional. Kemudian meningkatkan kelembagaan badan yang mengatur dan mengelola TPT.

“(Bisa mencontoh) India, Bangladesh dan Pakistan yang memiliki badan setingkat kementerian untuk mengurusi sektor ini,” tandasnya.