CATATAN VALID

28 Oktober 2025

14:00 WIB

Memberi Bumi Leluasa Bernapas Dengan Restorasi Mangrove

Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan mangrove di Indonesia mengalami degradasi yang drastis. Restorasi mangrove menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan fungsinya.

Penulis: Novelia

Editor: Rikando Somba

Hutan bakau berpasir putih di cagar alam Mida Creek dekat Watamu di Kenya. Shutterstock/Philou1000.

Pernahkah Sobat Valid jalan-jalan ke Hutan Mangrove PIK?

Berada di wilayah Angke, Kapuk, Jakarta Utara, tempat berwisata ini mungkin tampak hanya seperti kawasan rekreasi di mana para pengunjung bisa menikmati waktu dan pemandangan pepohonan di pesisir. Namun, lebih dari sekadar area cuci mata bagi pengunjung, tempat ini juga jadi salah satu penyelamat kota Jakarta dari berbagai masalah polusi udara yang menyelimuti.

Kok bisa? Semua karena koleksi hutan mangrove yang menjadi 'harta' di daerah wisata ini, menjadikannya tak hanya instagramable. Ya, hutan ini juga berdampak baik bagi lingkungan. Ekosistem mangrove memang memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Sayangnya, fungsi ini perlahan telah terganggu dan mengalami degradasi.

Degradasi yang Desak Restorasi Mangrove

Kawasan penanaman mangrove punya kemampuan melindungi masyarakat dari berbagai dampak perubahan iklim. Hutan ini berfungsi sebagai benteng alami yang mampu menahan abrasi, meredam gelombang tsunami, menyerap karbon dalam jumlah besar, hingga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati yang hidup di perairan.

Masalahnya, dalam beberapa dekade terakhir, dampak baik ini sudah tak terlalu banyak lagi dirasakan Indonesia. Pasalnya, banyak hal-hal yang mengakibatkan degradasi mangrove, atau rusaknya fungsi dari sejumlah kawasan penyelamat tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah abrasi, erosi pantai, serta kenaikan permukaan laut yang berpotensi membuat mangrove lebih rentan. Dalam kasus tertentu kondisi alam ini bahkan dapat menenggelamkan kawasan mangrove.

Selain faktor-faktor alami tersebut, salah satu penyebab degradasi yang mendesak pentingnya restorasi mangrove adalah banyaknya konversi yang mengorbankan daerah penghasil oksigen ini. Lahan mangrove kerap dikonversi menjadi area tambak, tambang, ataupun dilakukan pembangunan pesisir yang tak sesuai dengan kaedah keberlanjutan.

Perubahan hidrologi yang tak tepat juga menjadi penyebab degradasi mangrove, baik yang diakibatkan aktivitas manusia, maupun perubahan iklim – yang sebenarnya juga akibat dari ulah manusia. Perubahan tersebut meliputi drainase yang buruk, aliran air pasang-surut yang tertahan, serta pengendalian air yang tidak cocok, yang pada akhirnya membuat kawasan mangrove menjadi tidak ideal sebagai habitat.

Kemudian, kesibukan dan bisnis manusia ironinya juga menjadi kontributor hilangnya fungsi mangrove. Berbagai limbah industri yang dihasilkan dan dibuang secara tak bertanggung jawab sebagai dampak proses operasional industri misalnya. Hal ini mengakibatkan tak sedikit perairan yang tersedimentasi dan rusak kualitasnya, yang pada akhirnya mengganggu proses pertumbuhan mangrove.

Tak cukup dengan dosa tak langsung dalam menghasilkan limbah ke alam, sebagian kelompok juga terang-terangan melakukan aktivitas yang mengurangi tutupan mangrove secara serta merta. Mereka melakukan eksploitasi kayu, pengambilan bahan bakar kayu secara berlebih, serta pembukaan lahan. Berbagai tindakan ini diperparah dengan regulasi dan penegakan hukum yang kurang dan masih belum ajeg. Tanpa dilakukan pembenahan yang tertata, keberadaan kawasan mangrove akan terus terancam.

Mengapa pemerintah harus mulai melakukan restorasi mangrove?

Degradasi telah menekan dampak baik dari penanaman mangrove di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal, kawasan yang ditumbuhi mangrove tak hanya menjadi penyelamat bagi keberlanjutan lingkungan, namun juga pada ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Itulah sebabnya, jika efek kerusakan akibat degradasi mangrove tak dihentikan, bukan hanya mengancam lingkungan, namun juga perekonomian di daerah pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut dan pariwisata. Dengan berbagai urgensi, pemerintah harus ikut andil dalam menjadikan restorasi ekosistem ini sebagai prioritas nasional.

Fungsi Ekologis dan Mitigasi Perubahan Iklim

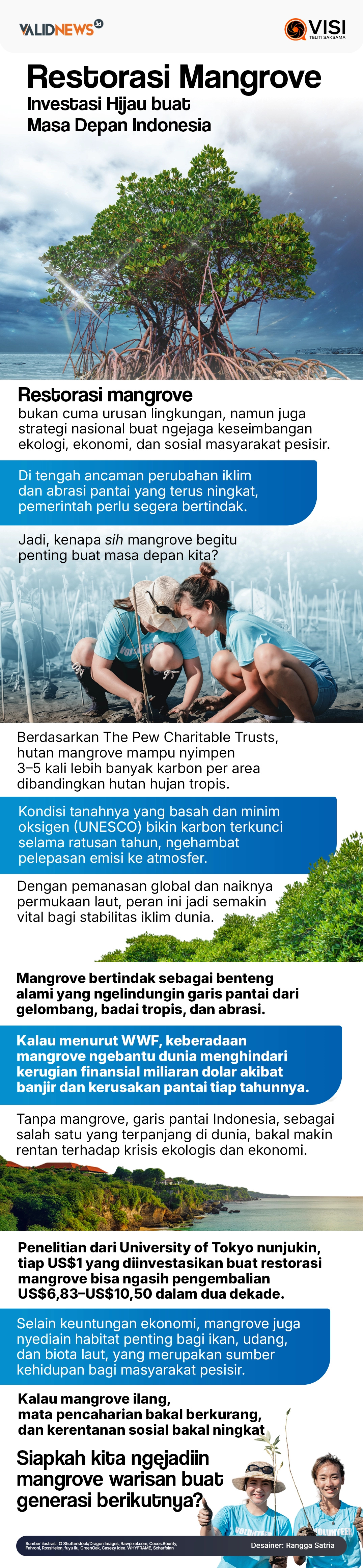

Bukan rahasia kalau hutan mangrove menyimpan karbon dalam jumlah luar biasa. Data The Pew Charitable Trust mengungkap bahwa hutan ini bisa menyimpan karbon sejumlah tiga hingga lima kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa. Tak hanya itu, akar-akar mangrove juga dikelilingi dengan tanah yang basah, rendah oksigen, serta tertutup dengan air, baik saat pasang maupun surut. Kondisi ini membuat materi organik dapat terdegradasi jauh lebih lambat, membuat karbon terkunci dalam jangka waktu yang panjang.

Mangrove memiliki peran sebagai perisai alami bagi garis pantai dalam menghadapi gelombang, abrasi, atau bahkan badai. Sebuah laporan yang dirilis oleh WWF mengemukakan bahwa mangrove terbukti membantu menghindarkan kerugian finansial global hingga miliaran dolar akibat banjir dan abrasi di pantai.

Di sisi lain, berdasarkan analisis yang dilakukan para peneliti di University of Tokyo, setiap dolar yang diinvestasikan dalam restorasi mangrove dapat menghasilkan keuntungan atau pengembalian sebesar US$6,83 hinggan US$10,50 dalam dua dekade saja. Sementara itu, kalau mau bicara dampak nyatanya, mangrove jelas menjadi rumah bagi ikan, udang, dan berbagai biota laut lainnya, yang bisa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Ketiadaan mangrove akan berdampak pada berkurangnya produksi perikanan dan membuat kerentanan sosial masyarakat meningkat.

Berbagai upaya untuk menjaga kelestarian bumi tak dinyana telah dimusyawarahkan sejumlah negara dan menghasilkan berbagai kesepakatan internasional. Terkait restorasi ekosistem, termasuk restorasi mangrove, sejumlah kerangka telah menjadi tumpuan. Salah satunya adalah United Nations environtment Programme yang berfokus pada Nature-based solutions (NbS). Contoh lainnya adalah UN Decade on Ecosystem Restoration, gerakan di bawah UN dalam upaya melindungi ekosistem di seluruh dunia selama sepuluh tahun, yakni pada periode 2021-2030.

Masifnya momentum pergerakan global ini menjadi pengingat bahwa Indonesia tak semestinya hanya menjadi penonton pasif. Sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, dengan luas mencapai 3,36 juta hektare, sudah seharusnya kita turut menjadi bagian dari solusi perubahan iklim.

Tujuan dan Manfaat Restorasi Mangrove

Berbagai urgensi dan faktor yang telah disebutkan menunjukkan bagaimana restorasi mangrove memang patut menjadi urgensi dan mendapat dukungan pemerintah. Setelah sekian lama mengalami degradasi yang dikarenakan berbagai lahan, kawasan tumbuhan ini membutuhkan perhatian yang serius agar bisa kembali menjalankan perannya secara optimal, agar mangrove kembali bisa kita andalkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir Nusantraa.

Akan tetapi, untuk mengambil langkah lebih lanjut, kita perlu menyigi arah dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pasalnya, restorasi mangrove bukan hanya pemulihan terhadap ekosistem pesisir yang rusak, melainkan juga sebuah strategi berkelanjutan yang punya tujuan maupun manfaat yang luas dan jelas bagi lingkungan maupun masyarakat.

Secara umum ada empat tujuan pokok dari praktik restorasi mangrove. Yang pertama adalah untuk mengembalikan fungsi dari ekosistem, dalam hal ini berarti kembali pada kondisi mangrove yang sehat, dengan struktur akar, vegetasi, serta fauna khasnya, yang mampu menjalankan jasa lingkungan secara utuh. Kedua, praktik ini juga ditujukan untuk memulihkan peran ekosistem. Misalnya, sebagai sarana penyerapan gelombang, penyerapan karbon, penyaringan air, stabilisasi pantai, dan tentu saja sebagai habitat biota laut.

Tujuan ketiga dari restorasi mangrove adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Caranya, yakni dengan meningkatkan hasil perikanan, peluang ekowisata, serta pendapatan yang bersumber dari pemberdayaan mangrove. Terakhir dan bisa dibilang yang paling utama, restorasi mangrove memiliki tujuan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan berbagai bencana alam lainnya. Mangrove merupakan solusi alamiah yang dapat diandalkan saat terjadi kenaikan permukaan laut, badai, dan banjir di wilayah pesisir.

Dari sejumlah tujuan restorasi mangrove ini, terdapat beberapa manfaat yang telah tercatat secara global, misalnya bagaimana mangrove terbukti mampu menyerap karbon jauh lebih banyak dibandingkan dengan banyak tipe hutan lainnya. Mangrove juga mampu membantu memberikan dampak baik di daerah pesisir, yakni melalui perannya dalam memperlambat gelombang dan mengurangi banjir.

Keberadaan mangrove juga mampu meningkatkan keanekaragaman hayati, sebagaimana ia merupakan habitat bagi banyak spesies laut. Tak hanya itu, akar dari mangrove pun dapat menangkap sedimen dan polutan, sehigga dapat menjaga kejernihan air dan kualitas lingkungan pesisir.

Kemudian, jika dikaitkan dengan mata uang, restorasi mangrove tentu memiliki nilai ekonomi lokal karena memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang mampu memperkuat mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu, apabila dibandingkan dengan solusi berupa rekayasa buatan untuk melindungi pantai, misalnya dengan pembangunan infrastruktur besar seperti tanggul beton, investasi untuk melakukan restorasi mangrove bisa dibilang jauh lebih murah.

Tantangan dan Masa Depan Restorasi Mangrove

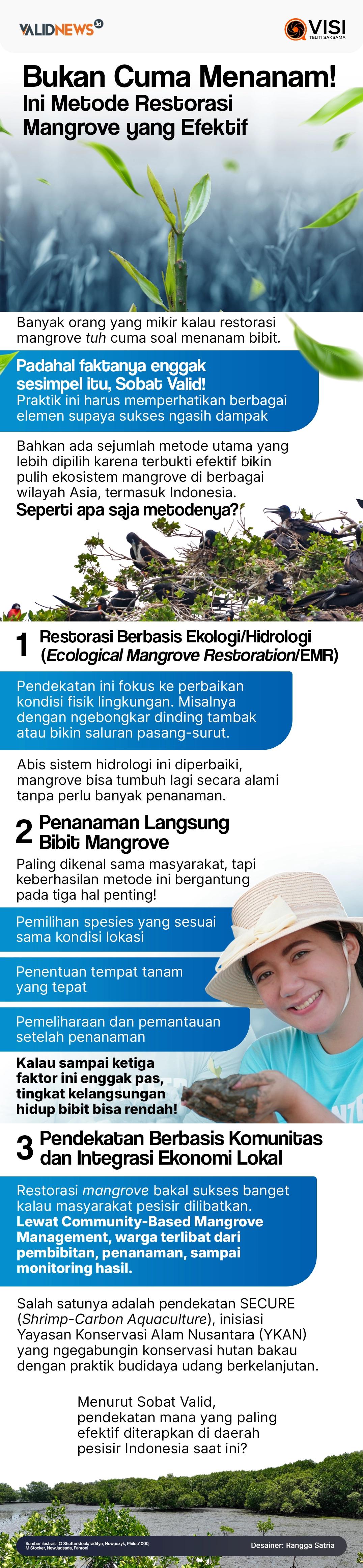

Meski menyimpan berbagai tujuan dan manfaat baik, nyatanya praktik restorasi mangrove tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada berbagai tantangan nyata yang harus dihadapi.

Salah satunya adalah pemilihan lokasi yang tepat, sebab tak semua lahan yang ditanami mangrove sukses berdampak. Begitu pula dengan ancaman perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Pasalnya mangrove yang sedang kita upayakan untuk pulihkan hari ini, bisa saja menghadapi kondisi yang berbeda pada satu atua dua dekade mendatang.

Faktor-faktor seperti kondisi pasang-surut, salinitas, serta kondisi tanah juga harus diperhatikan secara spesifik. Bukan sekadar menanam kembali, restorasi mangove juga perlu mengutamakan peremajaan terhadap kondisi hidrologis yang sebelumnya rusak atau telah terdegradasi ini. Sejumlah praktik restorasi gagal karena tidak diiringi perhatian pada hal tersebut.

Komitmen jangka panjang dari para pemangku kepentingan praktik restorasi mangrove juga menjadi hal utama, termasuk di dalamnya komunitas dan masyarakat lokal. Monitoring alias pemantauan mesti dilakukan secara serius dan konsisten, serta menyediakan ruang untuk adaptasi jika kondisi berubah sewaktu-waktu. Dan terakhir, hal paling mendesak yang pasti perlu dihadapi pada praktik restorasi mangrove, tentu saja adalah masalah pendanaan dan sumber daya.

Berbagai tantangan tersebut menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan secara saksama agar restorasi mangrove menuai keberhasilan. Meski terkesan remeh dan tampak hanya sebagai proses penanaman ulang, praktik ini memerlukan banyak perencanaan dan perhatian dalam pelaksanaanya. Jika tidak, kegagalan jadi ancamannya, seperti dialami sejumlah proyek yang dilakukan di Asia.

Salah satu proyek yang tak terlalu sukses misalnya terjadi di Sri Lanka, ketika negara ini menggelontorkan US$13 juta untuk restorasi mangrove setelah tragedi tsunami 2004. Sayangnya, proses pemantauan menunjukkan bahwa lebih dari separuh lokasi menunjukkan kegagalan. Sebanyak 39% dari lokasi tidak memiliki bibit yang bertahan, sementara pada 39% lokasi lainnya, hanya 1-10% yang mampu bertahan.

Analisis yang dilakukan Karen D. Holl (2020) terhadap kasus di Sri Lanka ini menunjukan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah karena penanaman hanya menggunakan mangrove satu genus (Rhizopoda), yang mengindikasikan keragaman yang rendah, sehingga berakibat pada tingginya tingkat kegagalan. Kurangnya perhatian terhadap kondisi yang cocok dan pelibatan masyarakat tak terjadi di sini.

Kasus Sri Lanka menyadarkan kita tantangan restorasi mangrove yang sebenarnya. Bahwa proyek ini tak bisa hanya dijalankan dengan mengandalkan pendekatan top-down, atau hanya sekadar menanam tanpa memperhatikan kondisi alam, memperbaiki faktor hidrologis, serta melibatkan komunitas lokal. Untuk itulah, setiap pihak harus turut berkontribusi dalam perancangan dan pelaksanaan praktik penyelamatan ini.

Di masa depan, restoras mangrove seharusnya tak lagi hanya dilihar sebagai tugas ekologis, melainkan juga bagian dari strategi nasional dan global yang lebih luas demi bumi yang lebih baik. Bukan sekadar menanam kembali ataupun menghijaukan pantai dan menjadikannya objek wisata yang ramah mata, praktik ini punya dampak yang lebih serius, dan oleh karenanya membutuhkan penyusunan langkah yang strategis dan dilihat dari berbagai dimensi.

Hanya melalui metode yang tepat dan keterlibatan seluruh pihak, restorasi mangrove dapat membawa manfaat keberlanjutan lebih besar dan berjangka panjang. Sobat Valid siap menjadi salah satu bagian dari solusi ini?

Referensi:

- The Pew Charitable Trusts. (2022). 6 Reasons for Restoring and Protecting Mangroves.

- World Wildlife Fund (WWF). (2023). With Climate Change, Mangroves Bring Massive Benefits.

- The University of Tokyo. (2021). Study Quantifies the Economic Value of Mangrove Restoration.

- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Restoring Mangrove Forests: A Key Nature-Based Solution.

- Blue Forests Foundation. (2020). Holl, K. Asian Mangrove Case Study: Lessons Learned in Hydrological Restoration.

- ECSOFIM (Universitas Brawijaya). (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Mangrove di Wilayah Pesisir.

- Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). (2023). Gender-Inclusive Approach to Mangrove Restoration.